La gomme xanthane est connue du grand public comme additif alimentaire présent dans de très nombreuses préparations culinaires industrielles, pour ses propriétés épaississantes, stabilisantes et d’amélioration de la texture. Elle a aussi beaucoup d’autres applications.

C’est un polysaccharide, biopolymère synthétisé naturellement par la bactérie Xanthomonas campestris, non pathogène pour l'homme. Cette bactérie est responsable de maladies pour certains végétaux, comme le chou : la substance qu'elle synthétise obture les pores des feuilles. L’étude des propriétés remarquables de cette substance a conduit à produire la gomme xanthane, utilisée depuis 1960.

Structure chimique

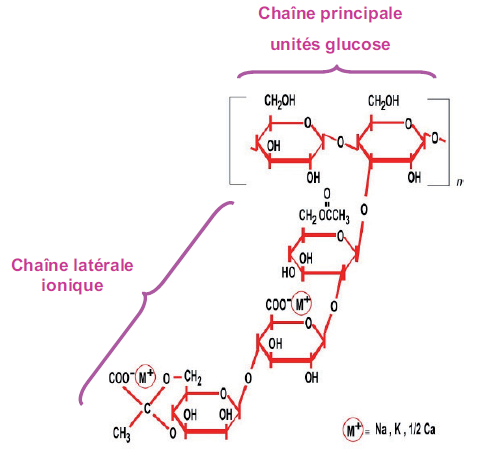

Hétéropolysaccharide(i) de très haute masse moléculaire(ii), la structure primaire de la gomme xanthane est une chaîne principale de cellulose(iii), c’est-à-dire un enchaînement de monomères β-D-glucose liés entre eux(iv) et présentant tous les 2 glucoses, un branchement latéral de 3 sucres comme le montre la figure 1. Ce branchement est chargé négativement. Les contre-ions de cette chaîne anionique sont essentiellement Na+, K+, Ca2+. La masse d'une unité de répétition est Mw = 982 g.mol-1.

Figure 1 – source [4] page 90

Propriétés physico-chimiques

La gomme xanthane est soluble dans l’eau à froid (dès 10 à 20˚C), insoluble dans les solvants organiques et supporte les hautes températures (80-100°C). La gomme présente des groupements hydroxyles et des charges négatives qui facilitent l’interaction soluté-eau. De plus, les ramifications écartent les chaînes principales, ce qui facilite l’hydratation.

La viscosité de la gomme xanthane en solution aqueuse relève de la rhéologie(v). Ses propriétés sont celles d’un fluide thixotrope : au-dessous d’une certaine contrainte de cisaillement, les bâtonnets rigides de gomme sont stabilisés par des interactions faibles, ils ne peuvent s'agiter et le liquide devient visqueux ; cette viscosité des solutions de gomme diminue avec des taux de cisaillement élevés (si on secoue, mélange, mastique...). Lorsque les forces de cisaillement sont supprimées, le mélange s'épaissit à nouveau. Par exemple, dans la vinaigrette, l'ajout de gomme xanthane la rend suffisamment épaisse pour qu'elle reste homogène au repos dans la bouteille. Mais les forces de cisaillement créées en secouant et en versant la fluidifient, permettant de la verser aisément. Au sortir de la bouteille, les forces de cisaillement sont supprimées, et le mélange s'épaissit et adhère aux feuilles de salade !

Propriétés biologiques

La gomme résiste à la dégradation par la plupart des enzymes : les liaisons β (1->4) de la cellulose sont déjà résistantes et les chaînes latérales les rendent plus difficiles d'accès.

Elle est très peu digestible(vi) (non assimilable par le système digestif humain), du fait que sa chaîne principale est une cellulose. Ainsi, sa valeur énergétique potentielle(vii) est de 16 720 kJ/kg (4 000 kcal/kg) mais sa valeur réelle n’est que de 2 500 kJ/kg (600 kcal/kg).

La gomme n'a pas de goût et n'altère pas les propriétés organoleptiques des milieux où on l'introduit. Elle est réputée non toxique, est approuvée dans l'industrie agro-alimentaire depuis 1969 aux USA et 1974 dans la CEE, sous le numéro E415 [1][2].

Applications

Contrairement à certains polysaccharides végétaux (guar et caroube surtout) qui varient selon l'origine et la période de récolte, le procédé industriel d’obtention de la gomme xanthane est bien maîtrisé et les qualités du produit sont constantes. Par ailleurs, si on veut obtenir des variations de propriétés du produit recherché, il est plus facile de modifier une souche bactérienne qu'une plante.

Suivant les pays, elle est autorisée dans différentes applications à des doses allant généralement de 0,1 à 1 % (en masse) et autorisée sans restriction dans les applications cosmétiques.

Sur le marché alimentaire [1][3], on la trouve pour ses propriétés épaississantes, gélifiantes et stabilisatrices, dans des préparations de sauces, vinaigrettes industrielles, soupes instantanées, desserts lactés, produits surgelés, viennoiseries… Elle stabilise les composés en suspension comme les morceaux de fruits, les mousses, les crèmes et yaourts. Elle permet également la suspension de particules d’épices et d’exhausteurs de goût. Cela permet de compenser certains ingrédients trop chers, difficiles à mettre en œuvre, détruits lors des opérations ou efficaces mais trop caloriques, comme les graisses, ou les sucres ou l'amidon. Sa non-digestibilité est un avantage.

Elle peut aussi être employée comme substitut du gluten. Elle est compatible avec les régimes végétaliens, végétariens(viii), halal et casher(ix) .

Dans l’industrie pharmaceutique, elle est utilisée comme agent épaississant et comme ingrédient dans les formulations protectrices. Elle est également employée pour retarder la libération de la substance active du comprimé. Elle est utilisée pour la nutrition des personnes dysphagiques, avec des eaux épaissies. En outre, elle permet de créer de la salive artificielle, pour traiter les personnes souffrant du syndrome de Sjögren(x).

Dans l’industrie cosmétique, la gomme xanthane est utilisée comme stabilisateur, émulsifiant, épaississant et gélifiant dans les dentifrices, les gels, les shampoings, les crèmes et les lotions. Elle améliore la viscosité et aide à maintenir la consistance des produits. Dans les crèmes elle joue aussi un rôle d’hydratant en formant un film à la surface de la peau qui limite l'évaporation de l'eau et la déshydratation.

Dans l’industrie du pétrole et du gaz, elle a une utilisation importante en grandes quantités, comme fluide de forage pour maximiser la récupération du pétrole.

Autres usages : elle est utilisée comme ingrédient dans les peintures, les teintures textiles, les fongicides, les engrais, les détergents et les adhésifs. Dans le BTP, elle facilite le mélange et la projection des ciments et mortiers.

Production

La production industrielle de gomme xanthane se fait dans de gros fermenteurs (jusqu’à plusieurs centaines de mètres cubes) puissamment agités. Le procédé est le plus souvent discontinu (batch)(1). Le milieu de fermentation comprend essentiellement :

- une source de carbone : amidon, sucres, mélasse ;

- une source azotée : soja, ammoniaque ;

- l’oxygène de l’air ;

- des enzymes.

Les bactéries produisent le polymère pour se protéger lorsqu'elles sont en condition de stress ; il faut donc choisir des conditions favorables à la croissance bactérienne pour qu'elles soient stressées ! mais pas trop. Au cours de la fermentation qui peut durer plusieurs dizaines d’heures le milieu devient visqueux ce qui pose des problèmes délicats d’agitation et de refroidissement du fermenteur. Température et pH sont des paramètres importants. Le moussage est parfois difficile à contrôler. La stérilisation de l’équipement est clé de la réussite.

En fin de fermentation, le moût est stérilisé à haute température pour tuer les microorganismes et dénaturer les enzymes présentes. La gomme est alors précipitée à l'isopropanol qui sera recyclé. La partie du procédé qui suit la fermentation appelé DSP (Down Stream Processing) est complexe ; elle met en jeu les opérations unitaires de filtration, séchage, broyage, tamisage parfois granulation. Le procédé utilise de grandes quantités d’eau qu’il faut traiter. On obtient in fine une poudre jaune pâle ou blanche qui peut se conserver plusieurs années.

La production mondiale dépasse les 30 000 tonnes /an (1). C’est le polysaccharide microbien, c’est-à-dire biosynthétisé naturellement par une bactérie, le plus vendu.

Le marché de la gomme Xanthane devrait passer de 754,8 millions USD (environ 700 millions d'euros) en 2024 à 996,3 millions USD en 2029 (environ 900 millions d'euros), avec un taux de croissance annuel de 5,71 % [3].

En conclusion, la gomme xanthane a un bel avenir, facilite les opérations culinaires et fournit des produits dont la conservation est excellente. Elle n'est pas toxique et est hypocalorique puisque non digérée.

Cependant, en cas de consommation importante et fréquente, bien que non assimilée par l'homme, elle pourrait être impliquée dans la prise de poids. Son usage depuis un demi-siècle a amené pour certaines personnes le microbiote intestinal à s'adapter, certaines bactéries auraient muté, et deux d'entre elles seraient associées pour dégrader la gomme xanthane [5] : l'une la décomposerait en ses monosaccharides, que l'autre transformerait en acides gras qui, eux, sont bien assimilés par l’organisme ! Cela prouve que nous devons ne pas abuser des produits multi-transformés et varier notre alimentation pour éviter de donner l'occasion à notre microbiote de nous jouer des tours...

Nicole Moreau et l’équipe Zoom sur…

(i) Le préfixe hétéro indique qu'il y a divers sucres dans le polymère. Sinon, on dirait homopolysaccharide

(ii) Sa masse moléculaire est de 1,5 x 106 à 5 x 106 Dalton soit par mole de 1500 à 5000 g mol-1.

(iii) La chaine principale présente un enchainement d’environ 10 000 à 20 000 oses [4].

(iv) Les monomères β-D-glucose sont liés entre eux par liaison O-glycosidique (1->4). Cette chaîne porte tous les 2 glucoses un branchement latéral triosidique. Ce branchement est constitué d’un α-D-mannose lié à la chaîne principale par liaison osidique (1->3), d’un acide β-D-glucuronique lié au 1er mannose par liaison osidique (1->2) et d’un β-D-mannose lié à l’acide glucuronique par liaison osidique (1->4). Le 1er mannose est le plus souvent acétylé en position 6 et le 2e mannose peut être pyruvylé par liaison cétalique en positions 4 et 6.

(v) La rhéologie est l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte appliquée.

(vi) C’est à dire qu’elle n’est pas digérée et donc éliminée à l'extérieur de l'organisme par le gros intestin.

(vii) C'est l'énergie stockée dans les liaisons chimiques d'une substance.

(viii) Elle remplace la gélatine ou les œufs.

(ix) En effet la gomme xanthane peut être utilisée comme substitut du collagène, qui lui, provient de la peau et des os des bœufs et des porcs.

(x) Sécrétion salivaire insuffisante

Références

[1] Gomme xanthane : agent viscosant et stabilisant, J.-L. Simon, Procédés chimie-bio-agro | Agroalimentaire, Techniques de l’Ingénieur (2001)

(2) [2] Gomme xanthane, sur le site Ataman Chemicals

[3] [3] Rapport mondial : Aperçu du marché de la Gomme de Xanthan 2025, sur le site de Foodcom Experts

[4] [4]Des additifs pour texturer des aliments, M. Desprairies, La chimie et l’alimentation (EDP Sciences, 2010) p. 83 - 99

[5] [5]Mechanistic insights into consumption of the food additive xanthan gum by the human gut microbiota, M. P. Ostrowski, Nature Microbiology 7(4):556-56, sur le site de PubMed/National Library of Medecine

Crédit illustration : AB-7272 / Adobe Stock

Pour faire suite à la vidéo sur la chimie du chocolat, découvrons maintenant les ressorts de la mousse au chocolat. Au fur et à mesure de la réalisation en direct de la mousse au chocolat, vous sont expliqués le choix des ingrédients, leurs rôles et les interactions qui vont être mises en jeu entre eux pour obtenir une mousse gouteuse, ferme et stable.

La vidéo se présente en plusieurs parties

- 0:00 Introduction et Ingrédients de la recette

- 1:30 Fusion du chocolat et rôle d’un ajout éventuel de beurre

- 6:20 Séparations des blancs et des jaunes des œufs et rôles de chacun d’eux.

- 9:50 Ppourquoi les protéines du blanc d’œuf stabilisent la mousse et éventuel ajout d’un peu d’eau

- 13:30 Évolutions de la recette avec ajouts de jaune d’œuf et de sucre, et pourquoi.

- 15:50 Mélange

- 16:50 Dégustations, impressions, conclusion

Production : Association LABOXYGENE, Fondation de la Maison de la chimie

Le premier dossier pédagogique proposé en lien avec le colloque « Chimie et eau » du 6 novembre 2024, abordait l’analyse des eaux usées, domaine en pleine expansion depuis l’an 2000 avec des applications pratiques pour la santé publique et la gestion de l’environnement. Dans ce second dossier, après l’apport de connaissances sur le traitement des eaux usées, nous ferons le point sur la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) qui soulève plusieurs enjeux, tant sur le plan environnemental, économique que social. Cela s’avère crucial en raison de la forte demande en eau et des conséquences actuelles et à venir du réchauffement climatique.

La gestion de ces eaux usées représente un défi crucial pour notre planète et dans la lutte pour un avenir durabe car, face à la pollution croissante et à la dégradation des ressources naturelles, des solutions innovantes et durables existent pour transformer cette problématique en opportunité, en veillant à préserver nos ressources naturelles. Ces approches ne visent pas seulement à traiter l’eau, mais aussi à préserver notre environnement pour les générations futures.

Programmes spécifiques de physique-chimie pour les classes de première et de terminale Bac professionnel propres au groupement de Spécialités 5.

Le Groupement 5 rassemble les spécialités de baccalauréats professionnels mobilisant des compétences professionnelles qui nécessitent de solides connaissances dans le domaine de la chimie. Il réunit les spécialités de secteurs professionnels variés : l’industrie chimique, la bio-industrie, la cosmétologie, la teinturerie, les textiles, la plasturgie, l’esthétique, la gestion des pollutions et la protection de l’environnement, la verrerie, les plastique et composite…

Partie orientation proposée et rédigée par Françoise Brénon et Gérard Roussel (Maison de la Chimie)

Source : Dossier réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

Le premier dossier pédagogique que nous vous avons proposé en lien avec le colloque « Chimie et eau » du 6 novembre 2024 abordait l’analyse des eaux usées, domaine en pleine expansion depuis l’an 2000 avec des applications pratiques pour la santé publique et la gestion de l’environnement. Dans ce second dossier, après l’apport de connaissances sur le traitement des eaux usées, nous ferons le point sur la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) qui soulève plusieurs enjeux, tant sur le plan environnemental, économique que social. À l’heure actuelle, moins d’un pour cent des eaux usées traitées sont réutilisées en France, très loin derrière certains pays. Les défis sont donc colossaux !

En France, où la réutilisation des eaux traitées est très peu développée, des réflexions et des projets sont en cours. Lors de l’annonce du plan eau (mars 2023), les pouvoirs publics ont exprimé leur volonté que les volumes d’eaux non conventionnelles réutilisées qui représentent aujourd’hui moins de 1 % des volumes (dont 0,3 % de REUT) passent à 10 % en 2030.

Programmes de physique-chimie :

- Première générale et terminale générale, spécialité physique-chimie : Constitution et transformation de la matière / Oxydo-réduction

- Première et terminale STI2D : Matière et matériaux/ Oxydo-réduction

- Première et terminale STL : Constitution et transformation de la matière / Réactions d'oxydo-réduction

Partie orientation proposée et rédigée par Françoise Brénon et Gérard Roussel (Maison de la Chimie)

Source : Dossier réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

|

Rendez-nous les neutrons rapides

|

Rendez-nous les neutrons rapides

Rubrique(s) : Éditorial

Avec le renouveau de l’énergie nucléaire (1), de nombreux pays construisent de nouvelles centrales nucléaires. D’après l’AIEA plus de 44 centrales nucléaires sont en construction et plus de 70 projets de SMR sont en cours, la France qui vient de mettre en service un EPR2 à Flamanville se doit d’être présente dans la course.

Les réactions nucléaires

La réaction nucléaire de fission consiste à casser le noyau d’un élément lourd fissile à l’aide de la capture d’un neutron : par exemple, avec l’uranium 235 (2)

0n1 + 92U235 = 38Sr94 + 54Xe139 + 3 0n1 + Energie

L’énergie dégagée est considérable, par fission, 1 gramme d’U235 libère 70 fois plus d’énergie qu’un kilo de fuel. Les 3 neutrons libérés vont aller casser à nouveau 3 noyaux d’uranium. On s’arrange par ralentissement des neutrons à ce que le nombre moyen de fissions caractérisé par un facteur de multiplication k soit nettement inférieur à 3 et très proche de 1 pour que la réaction s’entretienne. C’est typiquement une réaction nucléaire avec des neutrons lents (RNL) pour les ralentir on utilise l’eau, soit bouillante, soit sous pression.

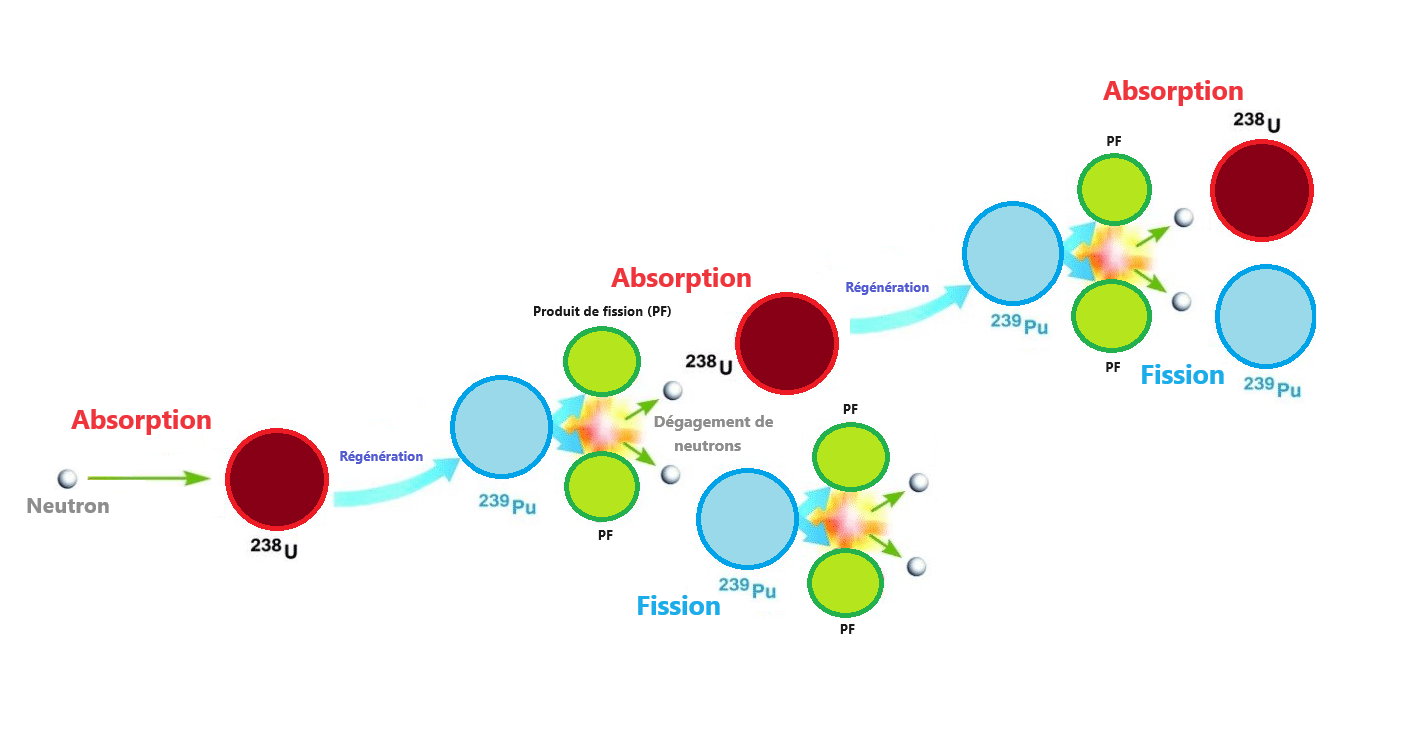

Dans un réacteur à neutrons rapides qu’on ne ralentit pas, on observe une probabilité plus grande de capture par d’autres éléments lourds non fissiles comme l’uranium 238 U238 : n + U238 = Pu239 + 3n.

Cette réaction se produit déjà un peu dans les réacteurs thermiques (RNL) mais on peut la favoriser dans les réacteurs sans ralentisseur, où par exemple on remplace l’eau par le sodium liquide. Ces réacteurs à neutrons rapides (RNR) vont générer et utiliser avec plus de chances comme élément fissile le plutonium (Pu) et d’autres produits de fission (3).

Les réserves d’uranium

En France, 56 réacteurs fournissent chaque année environ 400 TWh d’électricité en utilisant 1250 tonnes de combustible contenant 50 tonnes d’U235 enrichi à 4%. Au cours de la fission 20 tonnes de plutonium sont créées, dont une partie est séparée dans l’usine de retraitement de La Hague et recyclée dans le combustible MOX. Finalement seuls 0,5% des 9000 tonnes de d’uranium naturel (Unat) importé (50/9000) sont utilisés, c’est un vrai gaspillage (4).

Dans un réacteur à eau pressurisée (EPR) ou bouillante (EBR) on consomme annuellement environ 23 tonnes d’uranium naturel par TWh soit pour la France environ 9000 tonnes de Unat. Dans le monde, 60 000 t Unat sont consommées pour produire par l’électricité nucléaire 260 TWh. Comme nous allons vers une consommation d’énergie électrique en constante augmentation, les prévisions de l’AIEA conduisent à presque doubler les installations existantes pour une production de 60 000 TWh exigeant plus d’un million de tonnes d’Unat correspondant à la totalité des ressources mondiales d’uranium. Cette situation met en lumière un risque de pénurie dès la fin de ce siècle avec ses risques géopolitiques et économiques considérables. Les producteurs d’énergie n’investiront dans de nouveaux EPR que s’ils ont la certitude de pouvoir l’alimenter en uranium durant 60 à 80 ans (5).

Les RNR et la surgénération

Devant ce problème physicochimique et économique, la surgénération apporte la solution d’un cycle nucléaire durable. Comment est-ce possible ? Les neutrons rapides ont la propriété de pouvoir être absorbés par un noyau fertile U238 et de le transformer en noyau fissile Pu239 qui à son tour va donner des neutrons rapides. Ceux-ci vont à nouveau transformer d’autres noyaux d’U238 et donner d’autres isotopes du plutonium (239, 240, 241…). On a donc une réaction qui produit sa propre matière fissile et surtout à partir de l’uranium 238 qui constitue 99,3% de l’uranium naturel et qui n’était pas exploités dans les RNL ! Le nombre de neutrons émis par fission de Pu239 est plus important que pour U235 et si la valeur moyenne est supérieure à 2 on peut espérer produire plus de Pu que celui consommé. Dans un réacteur à neutrons rapides contrôlé, on peut soit entretenir la réaction avec sa propre matière fissile, soit en produire plus pour démarrer d’autres RNR. Et en France, on dispose d’une usine de traitement et de séparation pour récupérer le plutonium. De plus les neutrons rapides ont la capacité de transmuter les isotopes des actinides mineurs présents dans le combustible usé (Np237, Pu 238-242, Am 241, Cm244), et donc de supprimer les déchets nucléaires à vie longue et de diminuer la durée du stockage de 10 000 ans à 300 ans (6).

Une vision d’avenir

La France dispose d’un véritable trésor : d’abord 400 000 tonnes d’uranium 238 appauvri et 60 tonnes de plutonium déjà séparés par l’usine de la Hague (7). Cela permettrait d’ores et déjà de démarrer une petite dizaine de RNR et de disposer de réserves énergétiques pour fournir durant plus de 1000 ans les besoins en électricité de l’Hexagone. Les experts traduisent en termes énergétiques les 400 000 tonnes d’uranium 238 qui peuvent devenir fissiles dans les RNR à 900 milliards de tonnes d’équivalent pétrole, soit les réserves mondiales de « l’or noir ».

La France a d’autres atouts car elle dispose d’une expérience sur la filière la plus mature, RNR/ sodium, où le fluide caloporteur est le sodium fondu. Dès 1967 le réacteur Rapsodie à Cadarache, suivi en 1973 du réacteur Phénix, expérimental qui sera arrêté en 2009, a fourni des données très utiles sur la circulation du sodium et les perfectionnements en matière de sûreté. Puis, en 1976, une collaboration européenne a conduit à un réacteur de puissance (1200 MWe) Superphénix qui sera arrêté pour des raisons électorales en 1997. Enfin, en 2006, un nouveau prototype au sodium, ASTRID, qui intègre les nouvelles avancées en matière de sûreté et d’optimisation des coûts est lancé par le CEA, puis malheureusement abandonné en 2019 pour des raisons budgétaires et à nouveau politique (8).

C’est dommage, car plusieurs RNR sous forme de prototypes ou de réacteurs d’études fonctionnent en Chine et en Russie, l’Inde démarre un RNR de 500 MWe et heureusement, une collaboration Japon-Framatome-Orano vise un démonstrateur pour 2040 en France.

Les scientifiques et élus de l’OPECST (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) soulignent que la relance d’un programme nucléaire de RNR est une mission de l’État. On peut regretter d’avoir par plusieurs fois arrêté son développement alors que nous étions, par le CEA, leader en ce domaine. L’indépendance énergétique de la France et de l’Europe exige une décision rapide et un investissement massif comme le souhaitent les Académies des sciences et des technologies avec une feuille de route de 2040 à 2100 conduisant à un démonstrateur en 2040 et des réalisations industrielles dès 2060. Vous, les jeunes, profitez de ce nouvel élan, Orano, Framatome, EDF, le CEA renouvellent leurs ingénieurs et techniciens et rajeunissent leurs cadres. La chimie nucléaire vous attend (9).

Schéma simplifié du processus simultané de régénération et de réaction de fission en chaine. Source image : site Sfen.org

Jean-Claude Bernier

Février 2025

Pour en savoir plus

(1) Le nucléaire devenu « vert » ?, J.-C. Bernier, éditorial, Mediachimie.org

(2) Équation d’une réaction nucléaire, Lucien Ransinangue, dossier pédagogique réalisé par les Éditions Nathan en partenariat avec La Fondation de la Maison de la Chimie et Mediachimie

(3) Le cycle de vie du nucléaire, B. Boulis, Clefs CEA, 61 (2013)

(4) De l’uranium à l’énergie nucléaire, vidéo du CEA

(5) On va manquer d’uranium, J.-C. Bernier, L’Actualité chimique (mai 2013)

(6) Le nucléaire dans le futur et la transition énergétique / complémentarité, C. Behar, Colloque Chimie et énergie nouvelles, Maison de la Chimie, 10 février 2021

(7) La chimie et sa R&D dans l’industrie nucléaire, F. Drain, Colloque Chimie et enjeux énergétiques, Fondation de la Maison de la chimie, 14 novembre 2012

(8) ASTRID, démonstrateur technologique du nucléaire de 4e génération, F. Gauché, Clefs CEA, 61 (2013)

(9) Les chimistes dans : le monde de l’énergie nucléaire, série Les chimistes dans… Mediachimie.org

Crédit illustration : Sfen, reproduit avec l'autorisation de la Sfen, de la page Quelle est la différence entre un neutron lent et un neutron rapide ? site sfen.org

|

Quiz du mois : 2 quiz sur la chaleur interne de la Terre

|

Quiz du mois : 2 quiz sur la chaleur interne de la Terre

Rubrique(s) : Événements

La chaleur interne de la planète Terre est à l’origine des phénomènes géologiques et constitue une source d’énergie. Retrouvez nos deux derniers quiz du mois sur le sujet :

La chaleur interne de la planète Terre est à l’origine des phénomènes géologiques et constitue une source d’énergie. Rappelons que schématiquement, la Terre est constituée d’un noyau comportant 2 parties, la partie interne solide et la partie externe liquide, du manteau comportant plusieurs couches semi-liquides, et de la croûte ou écorce superficielle (terres solides et océans), cf. figure jointe. Les manifestations de cette chaleur influencent la vie sur Terre.

Mediachimie vous propose deux quiz sur le sujet, le premier sur les origines de la chaleur interne de la Terre (lien vers le quiz), le second (quiz ci-dessous) sur les manifestations liées à la chaleur interne de la Terre.

Coupe de la Terre du noyau à la croûte. (1) noyau interne; (2) noyau extérieur; (3) manteau inférieur; (4) manteau supérieur; (5) lithosphère; (6) croûte (partie supérieure de la lithosphère)

* Pour aller plus loin avec la question 2

Depuis l’Antiquité, la géothermie de surface exploite la chaleur du sous-sol, dans les thermes romains ou les bains japonais, alimentés par des sources chaudes.

Un réseau de chauffage par géothermie a été mis en place au XIVe siècle à Chaudes-Aigues (Cantal), dont les sources (les plus chaudes d’Europe) donnent des eaux à 82 °C.

Les puits canadien ou provençal utilisent depuis longtemps l’eau ou l’air circulant dans le sous sol, à des températures insensibles aux variations de surface, pour chauffer (comme au Canada) ou pour rafraîchir (en Provence) les maisons. De nos jours, équipés d’accessoires modernes, ces systèmes permettent une véritable climatisation.

** Pour aller plus loin avec la question 4

L’éruption récente du Pinatubo aux Philippines (1991) a injecté 10 à 20 millions de tonnes de soufre à 20-30 km de hauteur dans l’atmosphère, ce qui a eu un impact considérable sur la composition de l’atmosphère, en particulier une diminution de la couche d’ozone d’environ 25%. La température a baissé d’un demi degré pendant un an, car les gaz émis ont occulté une partie du rayonnement solaire et perturbé l’ensemble du système climatique terrestre.

Certaines études lient le « petit âge glaciaire » (1500-1850), à une période d’activité volcanique intense avec quatre éruptions riches en soufre.

Après l’explosion du Tambora en Indonésie, la plus violente jamais enregistrée, l’année 1816 est connue dans l’hémisphère nord comme « l’année sans été ».

L’explosion du volcan Krakatoa en 1883, dans les iles de la Sonde, est perçue jusqu'en Australie située à quelque 4.000 kilomètres du Krakatoa. Des cendres provenant de l’explosion ont été trouvées en France, dans le Massif Central.

Dans ce cas, l'éruption modifie également la nature des sols : un an seulement plus tard, de l'herbe pousse… Des régions proches, presque stériles avant l'éruption, deviennent très fertiles et attirent une nouvelle population.

*** Pour aller plus loin avec la question 5

Des éruptions volcaniques continuent à survenir.

Par exemple, le 20 février 1943, dans un champ de maïs au Mexique, un paysan est témoin d’un tremblement de terre accompagné d’un grondement sourd. Une fissure s’ouvre dans le sol et des matériaux éjectés s’accumulent. Quatre jours après le début de l’éruption, le cône mesure 60 m de hauteur, projette des roches à 500 m de haut et émet sa première coulée de lave. Aujourd’hui, ce volcan, le Paricutin, culmine à 3170 mètres d’altitude !!

Crédit illustration : Structure de la Terre du noyau à la croûte. Original Mats Halldin Vectorisation Chabacano CC BY-SA 3.0

|

Vidéo Histoire du mois : Hippolyte Mège et la margarine

|

Vidéo Histoire du mois : Hippolyte Mège et la margarine

Rubrique(s) : Événements

Vidéo du mois : Hippolyte Mège et la margarine

Utilisé pour l'alimentation humaine, le beurre, au milieu du XIXe siècle, était rare, donc cher et se conservait mal. Trouver un produit de même valeur nutritive, ne présentant pas ces inconvénients, était nécessaire pour la marine ou les armées. Cette prise de conscience conduisit Napoléon III à lancer un concours, dont le lauréat fut, en 1869, le pharmacien Hippolyte Mège, l’inventeur de la margarine.

Mediachimie a créé pour vous des vidéos passionnantes et riches d’informations sur des anecdotes historiques relatives à la chimie. Retrouvez chaque mois une nouvelle vidéo.

La chaleur interne de la planète Terre est à l’origine des phénomènes géologiques et constitue une source d’énergie. Rappelons que schématiquement, la Terre est constituée d’un noyau comportant 2 parties, la partie interne solide et la partie externe liquide, du manteau comportant plusieurs couches semi-liquides, et de la croûte ou écorce superficielle (terres solides et océans), cf. figure jointe. Les manifestations de cette chaleur influencent la vie sur Terre.

Mediachimie vous propose deux quiz sur le sujet, le premier (quiz ci-dessous) sur les origines de la chaleur interne de la Terre, le second (lien vers le quiz) sur les manifestations liées à la chaleur interne de la Terre.

Coupe de la Terre du noyau à la croûte. (1) noyau interne; (2) noyau extérieur; (3) manteau inférieur; (4) manteau supérieur; (5) lithosphère; (6) croûte (partie supérieure de la lithosphère)

* Pour aller plus loin avec la question 1

La période radioactive de l’uranium 238 (98% de uranium naturel), peu radioactif, est de 4,5 milliards d’années. L’uranium 235, instable et fissile (utilisé dans les réacteurs), plus radioactif, disparaît plus vite, sa période n'est « que » de 700 millions d’années.

Pour rappel, la période radioactive (ou demi-vie) est le temps nécessaire pour que la moitié des atomes se désintègrent naturellement.

** Pour aller plus loin avec la question 2

La fusion nucléaire est l’assemblage de 2 atomes stables et légers (par exemple 2 isotopes stables de l’hydrogène, le deutérium et le tritium, pour donner un atome d’hélium). Ces associations produisent des éléments de plus en plus lourds et libèrent une quantité énorme d’énergie. A quantité égale, la «fusion» nucléaire permettrait de produire 4 millions de fois plus d’énergie que les énergies fossiles : pétrole, gaz et charbon. C’est ce que développe le projet ITER.

*** Pour aller plus loin avec la question 3

La formation du 56Fe (isotope stable le plus abondant du fer) est la limite de ces fusions successives car, ensuite, la réaction consommerait de l’énergie au lieu d’en dégager. C’est pourquoi au-delà du fer, il y a fission en atomes plus petits et non plus fusion.

Crédit illustration : Structure de la Terre du noyau à la croûte. Original Mats Halldin Vectorisation Chabacano CC BY-SA 3.0

|

Retrouvez le colloque Chimie et Alimentation

|

Retrouvez le colloque Chimie et Alimentation

Rubrique(s) : Événements

Les vidéos et résumés des conférences du colloque Chimie, recyclage et économie circulaire du 12 février 2025 sont disponibles sur Mediachimie et sur Youtube ainsi que sur Viméo/Fondation de la Maison de la chimie.