|

Les pistes d’athlétisme

|

Les pistes d’athlétisme

Rubrique(s) : Éditorial

On ne sait pas comment est mort Philippidès après avoir parcouru les 42 km entre Marathon et Athènes pour annoncer la victoire sur les Perses, à bout de souffle ou les pieds meurtris, car il n’y avait dans l’Antiquité ni revêtement des chemins ni chaussures adaptées à la course. Depuis le renouveau des Jeux Olympiques on porte maintenant une grande attention non seulement aux athlètes et aux champions mais aussi à leur environnement stades, pistes de courses, accessoires sportifs (1). La piste d’athlétisme où sont courues la plupart des épreuves de sprint et de fond a une grande importance dans ces jeux.

Un peu d’histoire

En Europe c’est vers 1850 que les stades ont pris leur forme actuelle composée d’une piste oblongue, deux lignes droites et deux courbes les réunissant faisant environ 400 m ou 440 yards. Sur le modèle des jeux de la Grèce Antique qui à Olympie aux alentours de 800 ans av. J.-C. regroupaient les athlètes venant de toutes les régions sous domination grecque.

Au XIXe siècle et début du XXe les pistes étaient cendrées (on brulait pas mal de charbon à cette époque), composées de terre et de cendres et l’anneau de la piste était séparé en couloirs (6 à 9) pour les courses de sprint à l’aide de cordes suite à une contestation lors du 400 m aux jeux de 1908. Ces cordes assez gênantes entre compétiteurs voisins furent vite abandonnées au profit de marquages au sol à l’aide de peinture blanche ou de poudre blanche. Ces pistes grises cendrées favorisaient les chutes, dérapages et les blessures. Les revêtements furent remplacés progressivement par de l’herbe ou par de la brique pilée après 1930, ce qui va leur donner une teinte rouge orangée comme sur les terrains de tennis. La technique s’étant améliorée le terrain de la piste comprend plusieurs couches : des cailloux ou graviers – du mâchefer – du calcaire concassé – de la brique broyée finement le tout damé sur environ 6 cm.

Puis dans les années 1950 on arrive à remplacer le revêtement des routes par de l’asphalte (2) qui comprend du goudron issu de la distillation du charbon avec beaucoup d’hydrocarbures non saturés comme liant et un granulat de gravier. À cause de son caractère cancérigène le goudron sera progressivement remplacé par le bitume issu des fractions lourdes du pétrole comportant elles des hydrocarbures saturés. Les années 1960 montrent des pistes d’athlétisme nouvelles, avec un colorant rouge. Ces pistes bitumées (10% de bitume et 90% de granulat de tailles choisies) vont apporter un entretien facilité une porosité contrôlée pour l’évacuation des pluies et une durée améliorée. Mais elles seront vite détrônées.

Les pistes modernes

En 1959 le directeur de 3M du Minnesota passionné de course de chevaux souhaite une piste pour eux ménageant leurs muscles et évitant les blessures. 3M étant spécialisé dans les films plastiques, il teste alors un revêtement constitué d’élastomère et de caoutchouc dans un élevage de chevaux appelé « Tartan », le nom restera bien qu’il n’ait rien à voir avec un vêtement traditionnel écossais. Ce « ruban » s’avérera trop couteux pour les kilomètres de piste d’un hippodrome, aussi 3M le propose aux stades d’athlétisme. C’est ainsi que dès les Jeux de 1968 à Mexico une piste en Tartan « rouge » est inaugurée. Est-ce la qualité de la piste ou l’altitude à 2200 m qui entraine une exceptionnelle chute des records olympiques précédents ? Les deux sans doute (3).

Après, les pistes évolueront en épaisseur et en quantité de polyuréthane ainsi que leur couleur, bleue à Rio en 2016 pour améliorer la concentration et le calme des athlètes, rouge de nouveau à Tokyo au Japon pour mieux satisfaire les télévisions.

La piste à Tokyo en 2021 fabriquée sur mesure par l’entreprise italienne Mondo ne fait que 14 mm d’épaisseur. Au-dessous du polyuréthane sont disposés des granulés de caoutchouc en design hexagonal qui ménagent de petites poches d’air. La piste absorbe l’énergie des coureurs et la renvoie avec un effet « trampolino » dans le sens de la marche. Plusieurs coureurs ont dit qu’ils avaient l’impression de « courir sur de l’air » ou de « marcher sur des nuages » sur cette piste très rapide. Il faut dire aussi que les grands fabricants de chaussure de sprint ont fait des efforts. Les chaussures « miracles » ont une semelle élastique avec crampons disposés en hexagone doublée d’une semelle rigide en carbone, des couches de mousse en polyester et polyamide recouverts d’un tissu imper respirant de type « Gore-Tex ».

De plus les fabricants ont fait un réel effort de développement durable et par souci de l’environnement : les mousses de polyamides viennent d’un bioprocédé rendu célèbre par Arkema utilisant des graines de ricin (4) et leur expansion est faite par insufflation d’azote qui les garantit exemptes de CFC, HCFC ou COV (composés organiques volatils). Par ailleurs le principal fabricant a mis en place une chaine de recyclage (5).

La conjonction des chaussures et de la piste apporte un progrès sur les temps de course en sprint et en fond de l’ordre de 2 à 4% ce qui fait dire au roi du sprint Usain Bolt « avec ces chaussures je serais passé au 100 m sous les 9"50 ! ». Car entre 1912 et 2021 pour le 100 m on est passé de la cendrée au Tartan et de 10,6 à 9,58 secondes !

La piste de Paris

Pour les Jeux 2024 à Paris qui vous intéressent au plus haut point, c’est encore le stade de France qui sera doté d’une piste « Mondotrack EB » qui a nécessité 1000 rouleaux de polyéthylène et polyuréthane avec leur support caoutchouté d’épaisseur 15 mm déroulés sur la piste il a fallu 2 800 pots de colle et elle est de couleur violette ! Oui vous avez bien lu : Violette. Comme d’habitude la France se singularise, fini le rouge ou le bleu, c’est le violet, choisi pour apaiser les compétiteurs et peut être les politiques et faire plaisir aux caméramans de télévision. La piste sera en violet clair et les zones de service en violet plus sombre. De plus, obéissant aux tendances de « green washing », le fabricant a incorporé dans la charge minérale des coquilles de moules et d’huitres broyées (soit du calcaire ou carbonate de calcium) ce qui permet de dire qu’il y a pour cette piste au moins 50% de matériaux renouvelables bien mieux qu’à Londres (6). En principe la piste devrait être finie début juin et un premier gala est prévu pour essais le 25 juin.

Certains esprits chagrins ou radicaux avaient émis des réserves sur les granulats de caoutchouc utilisés pour les terrains de sports avec la crainte de libérer des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). On peut rappeler que les sprinters n’y passent que quelques secondes et sont donc peu exposés, mais plus sérieusement rappeler surtout que deux réglementations suivies par les fabricants sont impératives et protectrices. Le règlement CLP définit que pour que les granulats de caoutchoucs soient considérés sans danger, ils doivent rester en deçà de certains seuils spécifiques quant à la présence de substances classées dangereuses telles que certains HAP.

Le règlement REACH indique que seuls les granulats de caoutchoucs considérés sans danger sont autorisés pour la fabrication de terrains de sports.

Alors bons jeux, vibrez à Paris ou devant la télévision, la chimie (7) ne sera pas seulement présente sur les revêtements de piste mais sur les sautoirs, les courts, les terrains, les maillots, les prothèses partout pour les jeux olympiques et paralympiques.

Jean-Claude Bernier

Juin 2024

Pour en savoir plus :

(1) Chimie et Sports en cette année Olympique et Paralympique, Conférences du Colloque du 7 février 2024

(2) Les infrastructures de transport : les apports de la chimie dans les projets d’avenir, H. Van Damme, Colloque Chimie et Transports, avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie

(3) Optimisation des performances, complexité des systèmes et confrontation aux limites J.-F. Toussaint, La chimie et le sport (EDP Sciences, 2011) isbn : 978-2-7598-0596-9, p. 45

(4) Comment faire des polyamides à partir d’huile de ricin ? Du ricin au Rilsan®, une réaction de polymérisation à la française, J.-P. Foulon, Réactions en un clin d’œil, Mediachimie.org

(5) Les matériaux au service de la performance de la chaussure, A. Lahutte, Conférence Chimie et Sports en cette année Olympique et Paralympique, février 2024, Fondation de la Maison de la Chimie

(6) Un stade plus écologique est-il possible ?, A. Harari, Question du mois, Mediachimie.org

(7) 2023-2024 : Sports et chimie, une sélection de ressources pour découvrir et comprendre pourquoi la chimie occupe une place si importante dans le domaine du sport de haut niveau (Mediachimie.org)

Crédit illustration : Visuel du stade de France / Paris2024.org

La Fondation de la maison de la Chimie s’est associée à la manifestation culturelle et scientifique organisée par la ville du Havre « Sur les épaules des géants » autour du thème de la lumière.

Nous vous proposons la lecture de ce petit dictionnaire Mediachimique qui suscitera sans aucun doute votre curiosité et vous donnera envie d’en savoir plus sur les liens de la chimie et la lumière.

L’absorption de lumière permet d’effectuer certaines transformations chimiques tandis que d’autres peuvent s’accompagner d’une émission de lumière. Nous allons voir, à travers les deux exemples proposés, que l’interaction entre la lumière et la matière permet la conversion d’énergie chimique en énergie de rayonnement et réciproquement.

Partie A : La chimiluminescence. Partie B : La photosynthèse, source d’inspiration pour les chimistes

Parties des programmes de physique-chimie associées

- Programme de physique-chimie de la seconde générale et technologique. Partie « Constitution et transformations de la matière »

- Programme de physique-chimie de la première générale. Parties « Constitution et transformations de la matière » et « ondes et signaux »

- Programme de la spécialité physique-chimie de terminale générale. Partie « Constitution et transformations de la matière »

- Programme de physique-chimie de première STI2D. Partie « Matière et matériaux » / Propriétés des matériaux et organisation de la matière

|

Comment traiter une eau de piscine privée ?

|

Comment traiter une eau de piscine privée ?

Rubrique(s) : Question du mois

Les beaux jours approchent et vous voulez profiter de votre piscine. Il faut donc s’assurer que son eau est saine et propre à la baignade. Et vous allez faire de la chimie sans vous en rendre compte !

L’eau dans les piscines doit avoir les caractéristiques suivantes :

- abiotique, donc aucun organisme vivant (autre que les baigneurs !),

- limpide,

- non agressive pour les baigneurs.

Quels sont les organismes vivants concernés ? Il s'agit de microorganismes (bactéries, virus, champignons...) et d'algues. Pour lutter contre ces organismes, il est nécessaire de désinfecter l’eau par l’acide hypochloreux, ClOH.

Le traitement le plus rencontré utilise des « galets de chlore »

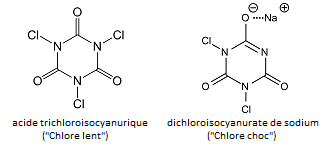

L’acide hypochloreux, ClOH, est généré in situ en introduisant des « galets de chlore » dit « lents » et « chocs » qui sont deux composés voisins, l’acide trichloroisocyanurique (TCU) et le dichloroisocyanurate de sodium (DCU) (i).

La réaction mise en jeu (par exemple pour le TCU) est : TCU + 3 H2O = 3 ClOH + acide isocyanurique (ii)

Dans les documents commerciaux, ClOH est surnommé « chlore actif ».

Le « chlore lent », peu soluble dans l’eau, permet une dissolution progressive du galet et donc une concentration faible et continue en ClOH. Pour une piscine de 55 m3, il faut deux galets de 250 g pour 7 à 10 jours.

Le « chlore choc » se dissout très rapidement permettant d’augmenter très vite, si nécessaire, la concentration en ClOH (en cas de problème d’algues ou à la sortie de l’hivernage, par exemple).

Il peut arriver qu’on observe une accumulation d’acide isocyanurique au cours du temps. Si sa concentration est trop élevée, les galets n’agissent plus. On dit alors que la piscine est « saturée ». À noter que l’acide isocyanurique est inoffensif pour la baignade (iii). Pour éviter la saturation il faut vidanger une partie de l’eau (environ 1/3) avant chaque hivernage, l’appoint sera apporté par l’eau de pluie avec éventuellement un peu d’eau du robinet.

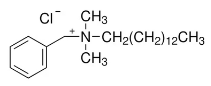

Pour éliminer les algues, il faut ajouter des sels d’ammonium quaternaire, en combinaison avec du « chlore choc ». Un exemple de sel d’ammonium est donné en note (iv). La prolifération des algues, qui contribuent à une eau trouble et verdâtre ainsi qu’à des dépôts rendant les surfaces glissantes, est favorisée par la lumière, par une augmentation de la température et par une élévation du pH.

La régulation du pH, le plus proche de 7,2, est indispensable pour trois raisons.

- D’une part pour que l’eau ne soit pas agressive pour la peau, il faut que le pH soit compris entre 7,2 et 7,6.

- D’autre part, l’acide hypochloreux est en équilibre dans la solution avec les ions hypochlorite ClO-. Or le pouvoir destructeur des microorganismes de l’acide hypochloreux est environ 100 plus fort que celui des ions hypochlorite [1] et la teneur en acide hypochloreux chute de 66 % à 50 % lorsque le pH augmente de 7,2 à 7,5.

- Enfin il ne faut pas que le pH devienne trop acide car un dégagement de dichlore pourrait se produire (v). Ainsi, si le pH devient inférieur à 7,2, on ajoute du carbonate de sodium Na2CO3, appelé commercialement « pHplus ».

Pour avoir une eau limpide on ajoute du sulfate d’aluminium. Il permet d’agréger (vi) les particules en suspension et de faciliter la filtration ultérieure. Les galets commerciaux (environ 100 g) de ce composé sont enfermés dans un sachet non-tissé ayant l’apparence d’une chaussette. Un résidu gluant se forme dans la « chaussette » évitant d’encrasser les canalisations.

L’acide hypochloreux détruit les microorganismes mais se combine aussi aux composés organiques azotés tels que la sueur, les peaux mortes… que peuvent apporter les baigneurs et baigneuses, pour donner des chloramines ou des composés encore appelés « chlore combiné ». D’où la douche savonnée et le shampoing fortement recommandés en amont. Ces chloramines sont lacrymogènes, d’où la sensation d’avoir les yeux qui piquent, et ont une forte odeur attribuée par erreur « au chlore ». La consommation de ClOH par ces composés diminue la quantité de ClOH disponible pour éliminer les microroganismes. Si c’est le cas, il faut donc augmenter la concentration en acide hypochloreux.

Pour éliminer les chloramines il est nécessaire d’aérer et de renouveler partiellement l’eau de la piscine.

Le traitement par électrolyse

Il existe un autre mode de traitement des eaux de piscine, vendu sous les noms de « piscine au sel » ou « électrolyse au sel » ou « désinfection au sel ». Ce procédé est souvent présenté comme « plus écologique que le chlore » ou « traitement naturel donc plus écologique ». On lit aussi que ce procédé n’utilise pas de « chlore chimique » mais du « chlore naturel » !

Alors tout d’abord soyons clair, ce n’est pas le sel qui désinfecte l’eau de la piscine comme pourraient le faire croire certaines publicités, c’est toujours l’acide hypochloreux ClOH ou « chlore actif ». Et bien sûr c’est la même molécule chimique que celle obtenue avec les « galets de chlore ».

Comment ça marche ?

On introduit 3 à 6 g de chlorure de sodium (vii), NaCl, par litre d’eau de la piscine. Cette concentration est environ 6 à 11 fois moins concentrée que celle de l’eau de mer.

Un électrolyseur est un appareil présentant une cellule d’électrolyse comportant deux plaques en titane (ce sont les électrodes) et un système électrique permettant de créer une différence de potentiel constante (comme un générateur de courant continu). L'eau salée de la piscine est alors pompée à travers le système de filtration et acheminée jusqu'à la cellule d'électrolyse après être passée par les sondes d’analyses, le surpresseur et le réchauffeur. On crée une différence de potentiel (basse tension) entre les 2 électrodes ce qui provoque le passage d’un courant électrique qui va engendrer une réaction chimique à chacune des électrodes.

À l’anode il y a l’oxydation des ions chlorure en acide hypochloreux (viii). On a donc créé in situ le même composé qu’avec les « galets lents et chocs ». Il a bien sûr les mêmes propriétés de désinfection et d’élimination des microorganismes et des algues.

À la cathode, l’eau est réduite en dihydrogène (ix). Ce dihydrogène est entrainé dans le flux (on peut observer des bulles dans l’eau à proximité de la cellule d’électrolyse).

Donc l’électrolyse de l’eau salée a pour réaction globale : 2 H2O + Cl- → ClOH + H2 + OH-.

La réaction globale faisant apparaitre globalement des ions OH-, il est toujours indispensable, de contrôler le pH. Aussi les installations sont souvent proposées équipées d’un régulateur automatique de pH utilisant de l’acide sulfurique.

Lors de la réaction de ClOH sur les microorganismes, il est réduit en chlorure, Cl-, ce qui régénère le sel. C'est ainsi un cycle fermé.

Il faut toutefois surveiller régulièrement la concentration en sel et l’ajuster en cas de dilution par la pluie ou si l’eau de la piscine a été renouvelée ou s’il y a formation de chloramines qui consomment ClOH ce qui casse en partie ce cycle.

Les rayons ultraviolets (UV) provoquant une destruction photochimique de ClOH selon 2 ClOH → O2 + 2 H+ + 2 Cl-, cela rend plus difficile de maintenir le taux de « chlore actif » dans une piscine en plein air. Il faut donc aussi adapter la production par électrolyse au fait que la piscine soit couverte ou non.

L’état des électrodes joue un rôle important sur l’efficacité de la production de ClOH. En particulier leur durée de vie sera affectée si l’eau est très calcaire (ou dite « dure »). Les électrodes sont parfois proposées avec inversion de polarité possible pour alterner leur rôle d’anode ou de cathode et empêcher des dépôts de tartre (calcaire CaCO3).

Enfin le sel favorise la corrosion des installations, ce qui est à prendre en compte dans le coût d’entretien.

Françoise Brénon

(i) Le nom « acide trichloroisocyanurique » est impropre car ce n’est pas un acide. Son nom officiel est le 1,3,5-trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione). Les formules développées sont :

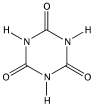

(ii) L’acide iso cyanurique a pour formule développée

(iii) L'acide cyanurique est classé comme « essentiellement non toxique ». Seule donnée sur la toxicité de l’acide isocyanurique : néphrotoxique chez l’animal si ingéré en grande quantité https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/fiche-complete.aspx?no_produit=11965

(iv) Exemple : Le chlorure de benzalkonium est un mélange de chlorures d’alkylbenzyldiméthylammonium, de formule générale [C6H5-N+(CH3)2CH2 R] Cl-, R représentant des radicaux « alkyl » de C8 à C18. Il est généralement répertorié dans la

littérature sous le numéro CAS n° 8001-54-5.

Exemple du plus couramment employé :

(v) Selon la réaction ClOH + Cl- + H+ → Cl2 + H2O. le dichlore formé est un gaz très toxique.

(vi) En effet si les particules sont très fines (< 20-40 µm) elles ne sont pas éliminées par le filtre à sable. Le phénomène en présence de sel d’aluminium est appelé floculation. Les ions Al3+ donnent un hydroxyde hydraté colloïdal Al(OH)3, x(H2O) agrégeant les particules en suspension, facilitant une filtration ultérieure.

(vii) Se reporter sur la notice du constructeur de l’appareil. Et on peut regarder des conseils en ligne.

(viii) Selon Cl- + H2O → ClOH + H+ + 2 électrons

(ix) Selon 2 H2O + 2 électrons → H2 + 2 OH-

Pour en savoir plus

[1] L'eau de Javel : sa chimie et son action biochimique, G. Durliat, J.L. Vignes et J.N. Joffin. BUP n° 792 (1997) pp. 451-469 et tout particulièrement pages 462-464 où est expliqué le rôle du pH et le pouvoir bactéricide de l’acide hypochloreux supérieur à celui des ions hypochlorite.

[2] Le traitement des eaux de piscine, collection Techno, Nathan (1987)

[3] Guide-piscine 2015, SIET, guide de bonnes pratiques, issu de travaux menés par l'ensemble des professionnels du traitement et de l'analyse des eaux de piscines. Concerne plus particulièrement les piscines collectives.

[4] Pour les piscines avec électrolyseurs on peut consulter les notices des constructeurs. Par exemple Distripool, ou Sterilor ou Dytech…

Crédit illustration : OceanProd / Adobe Stock

Pour lutter contre le changement climatique, diminuer la consommation d’énergie fossile est nécessaire. Cette diminution accroit les besoins en ressources minérales, de nombreux produits présents dans notre quotidien mettant en jeu des matières premières qualifiées stratégiques. La dépendance de l’Europe aux importations de ces matières premières a mis en évidence, dans un contexte géopolitique et économique incertain, sa vulnérabilité face aux enjeux des transitions écologique et numérique. Une sécurisation de l’approvisionnement en métaux considérés comme essentiels s’impose à l’Europe comme à la France. Comment la France peut-elle relever les défis stratégiques pour garantir un accès durable, sûr et écoresponsable à ces ressources ?

Parties des programmes de physique-chimie associées

- Programme de physique-chimie de seconde générale et technologique – Constitution de la matièrede l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique, A) Description et caractérisation de la matière à l’échelle macroscopique

- Programme de sciences physiques et chimiques en laboratoire de première STL – Chimie et développement durable, Sécurité et environnement

- Programme de physique-chimie et mathématiques de première STI2D – Matière et matériaux, Propriétés des matériaux et organisation de la matière

- Programme d’innovation technologique et d’ingénierie et développement durable de première et d’ingénierie, innovation et développement durable de terminale STI2D – 1. Principes de conception des produits et développement durable, 1,5. Approche environnemental

- Programme d’enseignement scientifique de terminale générale – Thème 2 : Le futur des énergies

Le colloque « Chimie et sports en cette année olympique et paralympique » du 7 février 2024, a permis de faire le point sur quelques aspects liés à la performance sportive dépendant des facteurs physiques, psychologiques et techniques. Le monde de la recherche est pleinement mobilisé depuis des décennies pour améliorer les matériaux et équipements sportifs qu’il soit amateur ou professionnel. Lancé en 2018 par quinze grandes écoles et regroupant 60 chercheurs, le programme de recherche Sciences2024® s’est mis au service des équipes de France en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Mais tout ceci ne se limite pas aux matériels du sportif, car notre corps est une « véritable usine chimique mobile » dans laquelle les relations entre la performance sportive, la biologie et la santé sont étroites. Mais si la chimie de notre corps peut apporter le meilleur, certains excès peuvent apporter le pire et la traque aux molécules dopantes ou simplement nocives est un défi permanent...

Parties des programmes de physique-chimie associées :

- Programmes de physique-chimie et de mathématiques de première STI2D et terminale STI2D – Partie « Matière et matériaux »

- Programmes de Spécialité de physique-chimie pour la santé de première ST2S – Parties « Prévenir et sécuriser » et « Analyser et diagnostiquer »

- Programme de spécialité de biologie et physiopathologie humaines de première ST2S – Parties : « Appareil digestif et nutrition : Comment les aliments sont-ils transformés pour être assimilés par l’organisme ? En quoi l’alimentation est-elle un facteur de développement et de santé ? »

- Programme de la spécialité physique-chimie de terminale générale – Partie « Constitution et transformations de la matière », 4. Élaborer des stratégies en synthèse organique

71e congrès de l'UdPPC du 28 au 31 octobre 2024

Rubrique(s) : Événements

Le 71e congrès national annuel de l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie se déroulera à Brest du 28 au 31 octobre 2024. Il se déroulera à la Faculté des sciences et techniques de l’Université de Bretagne occidentale (UBO) et à l’École nationale supérieure des techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne).

Toutes les informations, les détails et les inscriptions sur https://udppc-brest2024.sciencesconf.org/

Ce congrès fera la part belle aux sciences et technologies de la mer. Des thèmes comme la problématique des nanoplastiques dans l’océan, la surveillance des océans depuis l’espace, le réchauffement climatique seront développés. Vous aurez l’occasion de visiter le premier marégraphe de France, les laboratoires du SHOM (Service hydrographique et océanographique de la marine), le bassin d’essai de l’IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer), sans oublier la base navale militaire et les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins basés à l’Île Longue.

Venez profiter des conférences plénières, ateliers et conférences à la carte, visites de laboratoires et d'entreprises, des exposants, du repas de gala, des visites touristiques…

40e Olympiades de la Chimie

Rubrique(s) : Événements

Les40e Olympiades Nationales de la Chimie se sont déroulées à Paris les 14 et 15 mai sur le thème « Chimie et Sports ». 47 lycéens parmi plus de 3000 jeunes de toute la France et de lycées français de l’étranger ont participé aux épreuves finales. La Fondation de la Maison de la chimie, partenaire historique des ONC félicite les lauréats récompensés à l’issue des épreuves.

Tous les résultats sont sur le site des ONC.

|

Sur le devant de la scène

|

Sur le devant de la scène

Rubrique(s) : Éditorial

Elle offre ses courbes et ses méandres à ceux qui veulent bien la voir le long des quais, du haut de certains monuments mais aussi en amont et en aval de la capitale.

Elle sera reine le 26 juillet car sur plus de 6 km elle accueillera plus de 10 500 athlètes, et offrira un spectacle à des milliers de spectateurs qui sans doute « en prendront plein les Jeux ». Au-delà du 26 juillet, elle sera le théâtre de compétitions de nage en eau libre, de l’épreuve de natation des triathlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Mais tout ceci ne sera possible que si son eau est dépolluée, si les bactéries ont disparu pour rendre à ce fleuve l’honorabilité qui lui revient après les récurrentes promesses faites depuis plus de 20 ans par nos politiques.

La Seine sera sans doute sur le devant de la scène grâce à la chimie et à l’expertise de ces acteurs industriels qui s’intéressent à l’eau. Au-delà des Jeux, ce sujet est primordial, vital, parfois préoccupant car soit nous allons en manquer soit nous allons être confrontés à des zones fluviales ou autres étendues aquatiques polluées par des rejets industriels et humains.

Mediachimie.org s’intéresse à ces sujets depuis de nombreuses années et explore les avancées, les problématiques, les solutions apportées. Laissez-vous guider au fil de l’eau pour découvrir toutes ces ressources et comprendre, réfléchir et prendre conscience si ce n’est déjà le cas de ce sujet ESSENTIEL !

Jean Gomez

Quelques ressources à explorer sur le site www.mediachimie.org :

- L'eau, une ressource indispensable pour la ville, fiche Chimie et… en fiches

- La bataille de l'eau propre, chapitre de La chimie et la sécurité des personnes, des biens, de la santé et de l'environnement (collection Chimie et … Junior)

- L'eau : ses propriétés, ses ressources, sa purification, fiche pédagogique jeu Super Kimy

- H2O, la molécule vedette de l'été, actualité Mediachimie.org (09/2022)

Crédit illustration : Cérémonie d'ouverture, l'embarquement des athlètes, © Paris 2024 - Florian Hulleu