|

Les nouveaux vélos pour les champions et pour nous

|

Les nouveaux vélos pour les champions et pour nous

Rubrique(s) : Éditorial

Les vélos du Tour de France

Avec le Tour de France 2024 parti d’Italie fin juin et deux Français vainqueurs des deux premières étapes l’audience télévision explose en Europe. Ce sont des centaines de milliers de spectateurs sur les routes et des millions de téléspectateurs sur leurs canapés qui suivront les coureurs sur leurs petites merveilles de technologie que sont devenus les vélos de course.

Loin des vélos en acier des années 1913 réparables dans une forge par Eugène Christophe, la demande de légèreté des machines a exigé d’abord des épaisseurs de tubes du cadre de plus en plus faibles, puis le remplacement de l’acier par l’aluminium et plus récemment l’usage des composites carbone qui apportent le faible poids et une rigidité améliorée (1). Tous les vélos des équipes du Tour de France ont maintenant non seulement des cadres moulés en fibre de carbone + polyester mais aussi des roues en carbone pour que le poids avec les accessoires soit de l’ordre de 7 kg (2).

Parlons d’ailleurs des accessoires. Pour transmettre l’effort, le moyeu du pédalier est muni d’un capteur d’effort qui traduit au coureur la puissance qu’il dépense, en watt. Depuis quelques années les roulements « en céramique » (3) disposent de billes en alumine dans les couronnes d’acier, très dures sur des surfaces de contact réduites et améliorent ainsi de plus de 80% le glissement et la fluidité des pièces en mouvement. Il en est de même pour le dérailleur électromagnétique qui peut être commandé par un « shifter », un petit bouton sur le guidon qui par bluetooth commande les changements de vitesse. Enfin, depuis longtemps, les bons vieux freins à patins ont été abandonnés. Ce sont des freins à disques sur les moyeux des roues à commande, soit hydraulique, soit électrique. Par ailleurs sur les roues en carbone les boyaux et chambres à air ont laissé place aux tubeless qui contiennent un solvant avec un polymère qui, en cas de crevaison limitée, comble le trou et permet au coureur de rouler encore un peu (4). Chaque vélo est adapté à la taille du coureur et à sa recherche d’aérodynamique, pour cela la tige du guidon est abaissée et même la tige de selle est creusée à l’arrière d’une cavité qui diminue la trainée arrière. Toutes ces améliorations technologiques n’ont qu’un seul but, améliorer le rendement énergétique , donc faire économiser quelques « wattheures » au coureur et diminuer son rythme cardiaque. Bien sûr la Fédération internationale a veillé à ce que ces progrès technologiques ne rompent pas l’égalité des chances et elle a limité le poids minimum des machines à 6,8 kg. Ne vous y trompez pas le coût de ces superbes vélos n’est pas à la portée du tout-venant, il est compris entre 12 000 et 20 000 €. Quand on sait qu’il y a entre 1000 et 2000 vélos qui se baladent dans la caravane du Tour voilà une caravane en or !

Le vélo de tout le monde

J’espère que vous avez payé moins pour votre vélo. En Europe la mode et le souci de préserver notre environnement continuent à soutenir le marché du vélo. Il s’en est vendu environ 25 millions en 2023 dont à peu près 20% avec assistance électrique (VAE). En France, le marché représente un CA de 3,5 Mrd € avec 2,23 millions de machines vendues à un prix moyen de 980 € dont 700 000 VAE au prix moyen de 1 900 €.

Alors avez-vous bien contribué à la préservation de notre chère planète ? Si vous avez un VAE l’empreinte carbone en France est de l’ordre de 17 g (CO2e)(i)/km parcouru si vous gardez votre engin 15000 km. C’est légèrement plus que pour un vélo ordinaire mu par la force musculaire qui est de 11 à 13 g CO2e/km parcouru. Ces chiffres sont très bons comparés au TGV 35 g CO2e/km parcouru par passager, 70 g CO2e/km pour une voiture électrique et plus de 100 g CO2e/km pour une voiture thermique. Seule la marche à pied (1 à 2 g CO2e/km) et le métro (8 à 10 g CO2e/km) sont plus performants que le vélo. L’essentiel de cette empreinte carbone est dû à la fabrication. Prenons un vélo de 20 kg en aluminium : la production du cadre en Chine exige 181 kg CO2e ; s’il est à assistance électrique il faut ajouter 20 kg CO2e pour la batterie et 37 kg CO2e pour le moteur. Comment réduire son empreinte carbone ? il est clair que s’il était fabriqué en France, avec de l'aluminium de recyclage ou de refusion, de 181 kg CO2e on passerait à peine à 20 kg CO2e (compte tenu de l'énorme différence d'énergie entre l'aluminium primaire et celui de seconde fusion et des mix électriques Français et Chinois comparés). Et encore moins si par « retrofit » (ii) on transformerait votre bon vieux vélo en VAE.

Bien, me diriez-vous : « mais je consomme de l’électricité ! ». Les batteries des voitures électriques (5) ont mauvaise réputation à cause de leurs poids, mais sur le VAE la batterie est bien plus petite et d’une capacité souvent inférieure à 1 kWh. Par exemple, pour faire 100 km un VAE demande environ 1 kWh ce qui représente en France 0,5 g CO2e/km parcouru soit moins de 4% des émissions totales, et en Allemagne 4 g CO2e/km un peu plus à cause du mix électrique.

Si vous êtes passionnés de cyclisme et d’environnement on peut encore améliorer l’empreinte carbone du VAE avec d’autres matériaux comme un cadre en bois ou en fibres de carbone recyclées ou en aluminium vert (6) avec des batteries au sodium (7) plutôt qu’au lithium, etc.

La forme physique

En cette année olympique n’oubliez pas que tous les jours faire du vélo vous fait perdre des calories par km parcouru et entretient votre moteur personnel : le cœur. Grâce aux hormones fabriquées par le cerveau au cours de l’effort, comme l’endorphine, vous vous sentirez mieux (8).

On a parfois accusé nos champions qui montraient une débauche de « watts » lors d’ascensions en montagne, d’avoir dissimulé dans le cadre de leur vélo de course un micromoteur et une micro-batterie électrique : les contrôles par infrarouge en course et par rayons X au garage ont montré que c’était faux. Par contre le dopage chimique par détournements de médicaments reste toujours possible, mais la chimie analytique fait continuellement des progrès et les risques de se voir rattraper par la patrouille toujours plus probables.

Pour vous en pédalant au fil des kilomètres, dopez-vous de grand air pur et de paysages apaisants, alors vous réussirez vos vacances.

Jean-Claude Bernier

Juillet 2024

(i) (CO2e) pour CO2 équivalent, unité créée par le GIEC pour mesurer et comparer les effets climatiques d’un gaz à effet de serre, sachant que les différents gaz n’ont pas le même impact sur l’effet de serre et ont une durée de vie dans l’atmosphère différente.

(ii) rénovation

Pour en savoir plus

(1) Les matériaux dans le sport, (r)évolutionnaires !, P. Bray, O. Garreau et J.-C. Bernier, fiche Chimie et... en fiches cycle 4 (Mediachimie.org)

(2) Les matériaux de la performance C. Agouridas, J.-C. Bernier, D. Olivier et P. Rigny, La chimie dans le sport, collection Chimie et... Junior (EDP Sciences, 2014)

(3) Les céramiques et les réfractaires, indispensables à l’industrie primaire, J. Poirier, Colloque Chimie et matériaux stratégiques, novembre 2022

(4) Comment fabriquer des pneus à partir d’un arbre ? La vulcanisation, J.-C. Bernier, série Réaction en un clin d'œil (Mediachimie.org)

(5) Le lithium un élément chimique indispensable pour notre mobilité actuelle, É. Bausson, fiche Chimie et... en fiches cycle 4 (Mediachimie.org)

(6) Comment verdir les métaux ? J.-C. Bernier et F. Brénon, éditorial (Mediachimie.org)

(7) Les batteries sodium-ion, J.-C. Bernier, éditorial (Mediachimie.org)

(8) Sport et cerveau, C. Agouridas, J.-C. Bernier, D. Olivier et P. Rigny, La chimie dans le sport, collection Chimie et... Junior (EDP Sciences, 2014)

Crédit illustration : Pexels / Pixabay

Remise du GPJJC 2024

Rubrique(s) : Événements

Jeudi 27 juin, se tenait à la Fondation de la maison de Chimie la finale du grand prix « les jeunes journalistes de la chimie ».

Les 3 binômes sélectionnés ont présenté au jury leurs vidéos et leurs articles traitant les thèmes suivants :

1. Comment les PHAs peuvent permettre à la France d’atteindre l’objectif zéro pollution plastique ?

Sarah Costes et Roméo Marmin – École publique de journalisme de Tours (EPJT)

2. L’utilisation des nouvelles techniques d’imagerie chimiques pour étudier les peintures archéologiques

Caroline Barathon et Cléa Dubray – École de journalisme de Grenoble (EJDG)

3. Décarbonation du ciment, se passer du clinker pour diminuer les émissions de CO2

Morgane Anneix et Juliette Laffont – École de journalisme Sciences Po Paris

Après délibération, le jury composé de journalistes de la presse écrite et télévisée, de scientifiques universitaires et industriels a décerné ce grand prix à Caroline Barathon et Cléa Dubray, qui ont concouru avec le sujet : « L’utilisation des nouvelles techniques d’imagerie chimiques pour étudier les peintures archéologiques ». Le grand prix a été remis par Philippe Goebel, Président de la Fondation de la Chimie.

Chaque étudiant finaliste fait partie désormais de l’AJSPI et tous se sont vu proposer un mentora jusqu’à la fin de leur étude, leur permettant de bénéficier du réseau des experts scientifiques de la Fondation de la Maison de la Chimie.

L’article du binôme lauréat sera publié dans la page Science du Figaro. Les deux autres binômes seront coachés par les journalistes du jury pour améliorer leur article en vue d’une publication éventuelle.

Retrouver l’ensemble des productions du GPJJC2024 dont la vidéo et l’article lauréats 2024 sur Mediachimie :

https://www.mediachimie.org/content/grand-prix-des-jeunes-journalistes-de-la-chimie

Le concours sera reconduit en 2025. Quelques évolutions seront apportées dont notamment le dédoublement du grand prix « les jeunes journalistes de la chimie » en un grand prix qui récompensera le meilleur article produit et un grand prix destiné à la meilleure vidéo proposée par les binômes sectionnées.

Binôme lauréat du GPJJC 2024 : Caroline Barathon et Cléa Dubray

Jury et finalistes du GPJJC 2024

Biosourcés, biodégradables et compostables, les polyhydroxyalcanoates (PHAs) sont considérés comme une alternative prometteuse aux plastiques traditionnels, particulièrement polluants. Leur coût élevé, les limites de leurs propriétés mécaniques et la concurrence avec d’autres produits recyclés n’en font certes pas un produit miracle, mais ils restent à ce jour une solution intéressante.

Source : Grand Prix Jeunes Journalistes de la Chimie 2024

Ces dernières années, de nouvelles techniques d’imagerie scientifique facilitent l’étude d’oeuvres archéologiques. À l’été 2024, une équipe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) révèle, grâce à ces outils, l’existence de retouches sur des peintures funéraires de la vallée des rois à Louxor. Quels sont ces nouveaux procédés ? Et comment la chimie participe-t-elle à lever les mystères de l’ère pharaonique ?

Source : Grand Prix Jeunes Journalistes de la Chimie 2024

Face à l'urgence climatique, les industriels du ciment innovent pour se décarboner. Pour gagner des parts de marché, les ciments alternatifs doivent encore surmonter certaines limites techniques et économiques.

Source : Grand Prix Jeunes Journalistes de la Chimie 2024

|

Quels matériaux pour les prothèses des parasportifs ?

|

Quels matériaux pour les prothèses des parasportifs ?

Rubrique(s) : Question du mois

Parasport : les origines

La compétition sportive pour les personnes souffrant de handicaps physiques trouve son origine en 1948, lorsque le Dr. Guttmann, neurochirurgien britannique d’origine allemande, décide d'organiser les premiers « Jeux mondiaux des chaises-roulantes et des amputés », pour réinsérer psychologiquement ses patients paraplégiques, vétérans de la Seconde Guerre mondiale.

En 1952, cet événement prend une dimension internationale et, depuis les premiers Jeux paralympiques de 1960 qui se tiennent à Rome, une semaine après les J.O., les suivants se déroulent tous les 4 ans dans la ville choisie pour les Jeux olympiques.

Le handisport nécessite du matériel adapté, aussi bien pour les déplacements (prothèses de membres ou fauteuils roulants), que pour les accessoires spécifiques (sangles, ballons pour non-voyants, protections, etc.).

Les prothèses sont les dispositifs artificiels destinés à remplacer une partie amputée du corps, membre, portion de membre, articulation. Elles existent depuis l’Antiquité ! Jusque dans les années 1980, les athlètes handicapés ne portaient pas de prothèses spécifiques lors des compétitions sportives.

Par la suite, des prothèses spécialement conçues pour les parasports ont été développées. Elles doivent remplir plusieurs fonctions : légèreté, résistance mécanique, biocompatibilité, confort. Les matériaux et les conceptions utilisés dans les prothèses diffèrent selon le type de sport pratiqué.

Elles sont souvent faites sur mesure et privilégient l’efficacité plutôt que l’esthétique.

De quoi sont faites les prothèses des sportifs handicapés ?

Les prothèses des blessés de la Première Guerre mondiale étaient en bois et cuir ! Désormais elles se caractérisent par des matériaux aux propriétés différentes. Les métaux comme le titane, l’aluminium ou l’acier, sont utilisés pour leur résistance et leur légèreté (en réalité ce sont des alliages acier inox, nickel-titane, etc.). Mais de nouveaux matériaux ont fait leur apparition comme la fibre de carbone, le kevlar, la fibre de verre, les matériaux composites, les silicones, etc. et ils ont largement modifié les performances des athlètes handicapés.

Oscar Pistorius, champion paralympique et olympique sur 400 m, utilise des lames en fibre de carbone, jouant le rôle de pied et de mollet. Sa « flex foot » est inspirée de la jambe arrière du guépard, le plus rapide des animaux.

Herr Hugh, grimpeur de très haut niveau dans les années 80, a créé des jambes prothétiques lui permettant d'escalader à nouveau après son accident. Dans son cas, le pied est en titane.

Ces prothèses sont aujourd’hui largement utilisées et résument bien l’apport des matériaux nouveaux.

Exemple d’une prothèse de membre inférieur

Elle comporte 3 éléments : l’emboîture, le manchon, la prothèse (fig. 1).

Figure 1. Flex foot. Source Brevet national des collèges 2020

https://lewebpedagogique.com/technopp/archives/640

1 - L’emboîture relie la prothèse au moignon (membre amputé), elle est la base sur laquelle se fixent les éléments de la prothèse, elle permet l’appui au moignon et transmet l’énergie du corps vers le « membre artificiel ».

Elle peut être réalisée avec un matériau composite (i) appelé « carbone tubulaire ». Ce sont des fibres de carbone (ii) imprégnées de résine acrylique (iii).

D’autres composites sont formés avec du Kevlar (iv), des fibres de verres ou de carbone, tous biocompatibles, qui permettent l’allègement de la prothèse et un meilleur aérodynamisme.

L'emboîture est conçue sur mesure pour éviter tout mouvement du moignon dans l'emboîture.

2 - Le manchon est l’interface entre la peau et l’emboîture, il est destiné à protéger le membre.

Partie souple de la prothèse, il est le plus souvent en silicone (v), matériau choisi pour son élasticité, sa biocompatibilité, sa durabilité et sa capacité à réduire les frottements et les irritations. Des copolymères ou du polyuréthane sont aussi employés.

3 - La prothèse elle-même, pied, genou, jambe, main… ne supporte pas les mêmes efforts selon le sport pratiqué.

Les « lames de course » constituant les prothèses des coureurs à pied sont désormais majoritairement en fibre de carbone.

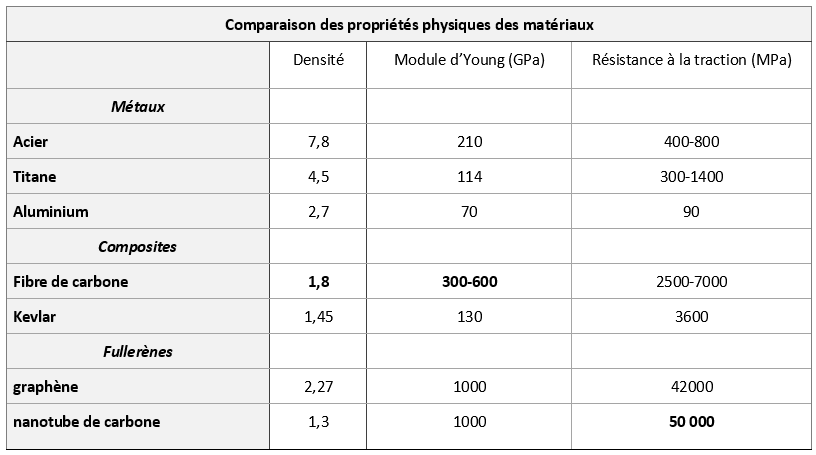

En fait, les fibres de carbone tissées sont imprégnées de résine époxy et c’est ce matériau composite qui possède un ensemble de propriétés remarquables (cf. tableau comparaison) :

- légèreté due à la très faible densité de 1,8

- résistance 10 fois supérieure à celles de l’acier, ce qui donne une résistance spécifique 50 fois supérieure à celle de l’acier (quotient résistance /densité) (résistance à la compression et la traction, flexibilité)

- tenue en température

- longévité, due à l’inertie chimique (sauf à l’oxydation).

La fibre de carbone contribue au renforcement de nombreux composites. Mais sa production est complexe (vi) et la rend très coûteuse. La réparation et le recyclage des pièces sont problématiques.

Les avancées et les perspectives

Aujourd’hui de nouveaux composants électroniques révolutionnent l’efficacité des prothèses pour compenser le handicap.

Les progrès les plus innovants résident dans les prothèses bioniques (fig. 2) dans lesquelles un (ou plusieurs) composant(s) est géré électroniquement pour reproduire au mieux le fonctionnement humain. (bionique est la contraction de biologique et électronique).

Figure 2. Main bionique https://fr.motorica.org/blog

Des capteurs et des composants, conducteurs ou semi-conducteurs électroniques, captent l’activité (contraction-énergie) des muscles du membre résiduel et la transmettent à la prothèse.

Dans ce domaine, le graphène et les nanotubes de carbone, nouvelles formes (allotropes) du carbone de découverte récente, sont très prometteurs. Le graphène (vii) est constitué d’un feuillet d’atomes de carbone disposés sur un réseau de type nid d’abeille. Sa résistance à la rupture est deux cents fois supérieure à celle de l'acier (tout en étant six fois plus léger).

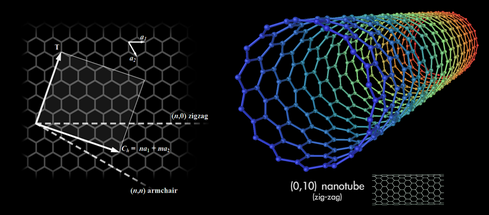

Un ou plusieurs feuillets peuvent s’enrouler pour former un nanotube de carbone (viii) (fig. 3).

Figure 3. Nanotube de carbone.

Source : Mstroeck. Licence CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Flexibles et ultra-résistants, les nanotubes de carbone peuvent, entre autres propriétés, transmettre les courants électriques du corps humain, grâce à leur comportement métallique ou semi-conducteur. Ainsi la présence de nanotubes de graphène a-t-elle permis (1) de fabriquer des mains prothétiques fonctionnelles capables d'interagir avec des écrans tactiles (utile pour les sports électroniques !).

En conclusion, le temps de la jambe de bois du pirate est bien révolu ! L'évolution scientifique et technologique des prothèses permet maintenant aux sportifs handisports de pratiquer leur discipline à haut niveau.

Dans certains cas, les avancées technologiques donnent des capacités accrues aux athlètes handicapés, au point que leurs performances peuvent égaler voire devancer celles des sportifs valides. Par exemple la prothèse permet à l'athlète une restitution d'énergie plutôt constante (et donc moins de fatigue pour l’athlète). La lame de carbone d’un sprinter, selon sa conception ou sa longueur, donne à l’athlète une foulée plus longue et transmet une énergie supérieure à celle des athlètes non amputés. Peut-on alors parler d’« athlètes augmentés par la technologie » ?

Des questions éthiques sur la participation de ces athlètes au côté d’athlètes valides dans les compétitions internationales (2) existent déjà. Toutefois, au cours de l’histoire de l’athlétisme paralympique, seuls quelques athlètes ont atteint les performances des athlètes valides…

Andrée Harari et l’équipe question du mois

(i) Les matériaux composites sont constitués de deux ou plusieurs composants dont les propriétés, différentes mais complémentaires, confèrent au composite des caractéristiques spécifiques.

Dans le cas présent ils présentent, pour l’application recherchée, les avantages suivants :

- résistance : le matériau supporte de nombreux chocs et pressions externes grâce au renfort des fibres de carbone,

- volume et masse plus faibles : allègement parfois considérable du produit final,

- durée de vie : du fait de sa résistance et sa relative inertie chimique, le matériau est durable.

(ii) La fibre de carbone est constituée de fibres extrêmement fines (5 à 10 microns de diamètre) d’atomes de carbone agglomérés en microcristaux. L’alignement des cristaux le long de l’axe de la fibre la rend très résistante. Plusieurs milliers de fibres de carbone sont enroulées ensemble pour faire un fil. Les fibres de carbone étant formées de domaines graphitiques, elles présentent les propriétés électriques du graphite.

Cependant les propriétés sont unidirectionnelles, (anisotropie). Ce n’est pas le cas des métaux qui sont capables de supporter des charges dans n’importe quelle direction (propriété isotrope).

(iii) Une résine acrylique est un polymère thermoplastique ou thermodurcissable obtenu à partir d'acide acrylique (H2C=CHCOOH), ou autres composés apparentés. Ses propriétés utiles sont la résistance mécanique, la biocompatibilité, la transparence.

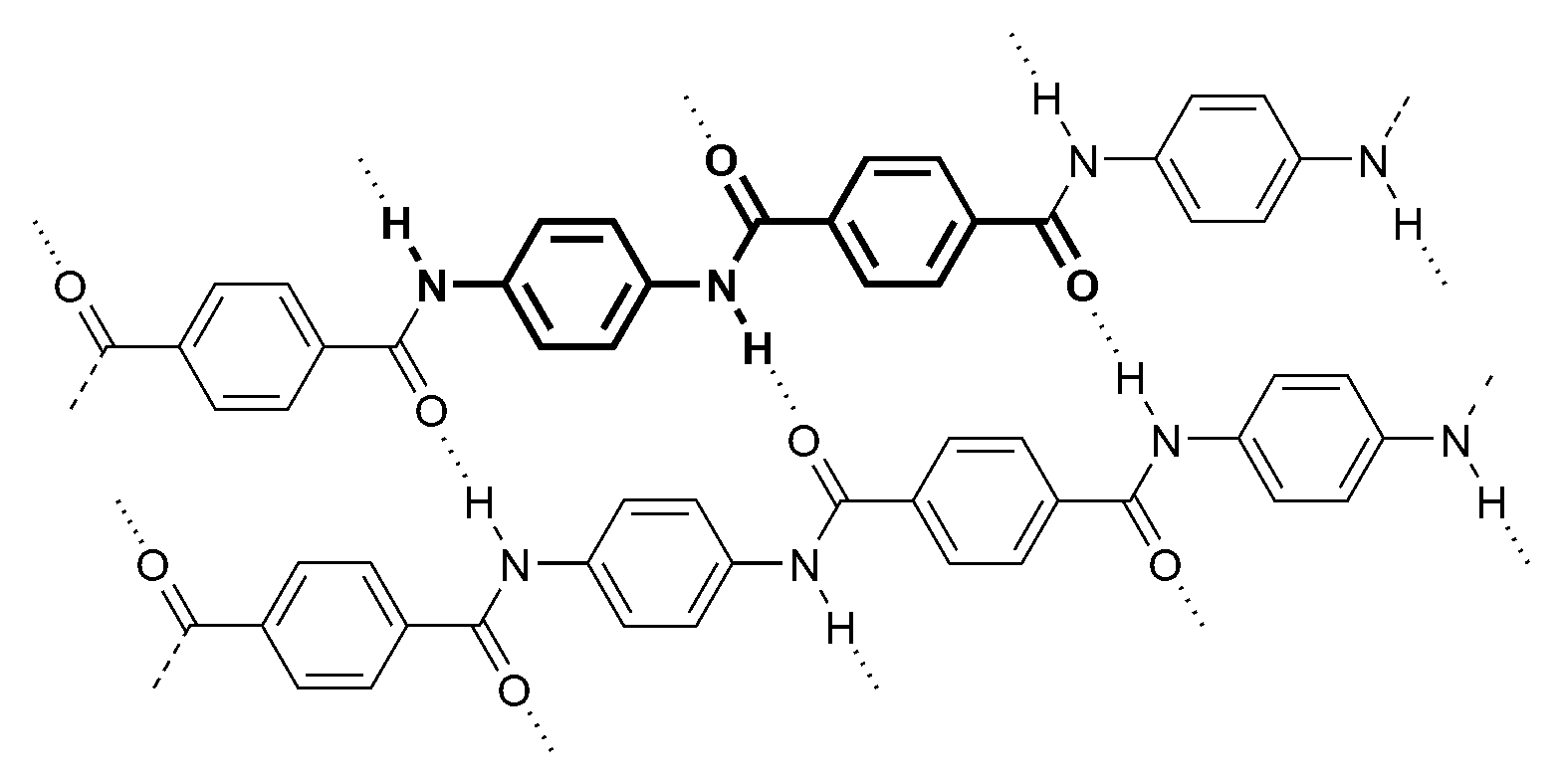

(iv) Le Kevlar (nom commercial du poly(p-phénylènetéréphtalamide) (PPD-T) est un polymère thermoplastique constitué de noyaux aromatiques séparés par des groupes amide. Les liaisons hydrogène lui confèrent son exceptionnelle résistance spécifique (rapportée à la densité), supérieure à celle de l'acier, mais inférieure à celle des fibres de carbone.

Comme les autres fibres textiles, il ne fait pas partie des matières plastiques (fig. 5).

Structure du kevlar. Licence CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

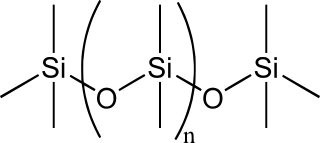

(v) Les silicones, ou polysiloxanes, sont des composés inorganiques (il n’y a pas d’atomes de carbone dans la chaîne principale) formés d'une chaîne silicium-oxygène dans laquelle des groupes se fixent sur les atomes de silicium. Le type le plus courant est le polydiméthylsiloxane linéaire (PDMS).

PDMS. licence CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Si l'on fait varier les chaînes, les groupes fixés et les liaisons entre chaînes, les silicones fournissent une grande variété de matériaux dont la consistance varie du liquide au plastique dur, en passant par le gel.

(vi) La fibre de carbone est fabriquée à partir des précurseurs comme :

- Les fibres de polyacrylonitrile (fibres de PAN de formule H2C=CH–C≡N). Ces dernières sont oxydées vers 200-300°C pendant une durée allant de 30 minutes à 3 heures et deviennent infusibles. Ces fibres sont ensuite carbonisées sous atmosphère inerte entre 1 000 °C et 1 500 °C pour éliminer les éléments H, N, et O. La graphitisation par un second traitement thermique à haute température (plus de 2 000 °C) améliore la structure des fibres.

- Le brai, goudron issu de distillation de résidus de pétrole ou de houille.

- La cellulose.

(vii) Le graphène est un composé bidimensionnel cristallin, identifié en 2004.

Cette forme de carbone, correspond à un feuillet unique de graphite, de réseau hexagonal, type nid d’abeille. Ses propriétés sont donc bidimensionnelles :

- résistance à la rupture deux cents fois supérieure à celle de l'acier (tout en étant six fois plus léger)

- exceptionnelles conductivités électrique et thermique

- durabilité

Structure du graphène. Domaine public, Wikimedia Commons

(viii) Un nanotube de carbone, observé pour la première fois en 1991 (4) (5), est une structure cristalline composée d'atomes de carbone qui peut être décrite comme un feuillet de graphène enroulé sur lui-même. C’est un tube creux, de diamètre interne d’environ un nanomètre (10-9 m) et d’une longueur de l'ordre de quelques microns.

Les nanotubes peuvent être mono-feuillet ou multi-feuillets. La structure d'un nanotube de carbone multi-feuillets correspond soit à plusieurs feuillets de graphène concentriques, soit à un seul feuillet de graphène enroulé sur lui-même de façon hélicoïdale.

Du point de vue électrique, les nanotubes mono-feuillets ont la particularité remarquable d’être soit métalliques (conducteurs) soit semi-conducteurs. En outre ils ont une excellente rigidité (mesurée par le module de Young), comparable à celle de l'acier et une extrême légèreté.

Références

(1) Nanotubes de graphène, sur le site Motorica (2021)

(2) Le sport augmenté, une révolution en marche à autoriser ?, Journée Transhumansime : de nouveaux droits, Mai 2021, Aix-en-Provence, France, M. Lahaye, V. Perkins, Ch. Charleux, G. Nicolas, V. Andrieu et A. Mahalatchimy, halshs-03406451v2

(3) Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov et al., Science, vol. 306, n° 5696 (2004) p. 666–669

(4) Helical microtubules of graphitic carbon, S. Iijima, Nature, 354 (1991) p. 56-58.

(5) Who should be given the credit for the discovery of carbon nanotubes? M. Monthioux et V. L. Kuznetsov, Carbon, vol. 44, n°9 (2006) p. 1621-1623

Pour aller plus loin

* Les nouvelles prothèses Serge Lécolier, Revue Chimie Paris, n°338-339 (2012) p. 8-11

* Handicap et évolution scientifique et technologique : la prothèse dans le handisport (PDF) Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Aisne, aisne.franceolympique.com

* Société Össur, fabricants de produits orthopédiques non invasifs

* Cours de physique du solide : les nanotubes de carbones (pdf) sur le site de l'Institut Rayonnement-Matière de Saclay (Iramis) - CEA

* Cette main bionique peut fonctionner plusieurs années, R. Fouchard, News de science (2023) sur le site des Techniques de l’Ingénieur

* Prothèses bioniques : retrouver les fonctions perdues, article réalisé avec M. Maier, de l'École des neurosciences (unité FR3636), CNRS - Université Paris Descartes, Site de la Fondation pour la Recherche Médicale

Crédit illustration : Championnats du monde d'athlétisme IPC 2013. 200 mètres féminin T44. De gauche à droite : Sophie Kamlish (GB), Marie-Amelie Le Fur (France), Marlou van Rhijn (Netherlands)

Fanny Schertzer, licence CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

|

Les perturbateurs endocriniens

|

Les perturbateurs endocriniens

Rubrique(s) : Zoom sur...

L’activité endocrinienne c’est la vie, la perturbation endocrinienne pose un problème.

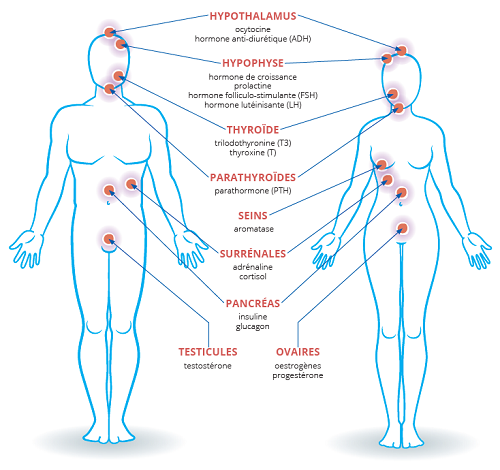

Le système endocrinien est l'ensemble des glandes (dites « endocrines ») qui libèrent des hormones dans le sang : ovaires chez les femmes, testicules chez les hommes et pour tous, thyroïde et parathyroïdes, hypophyse, hypothalamus, pancréas (ilôts), glandes surrénales [...]

Accédez au Zoom sur les perturbations endocriniens

Crédit illustration : plateforme PEPPER

L’activité endocrinienne c’est la vie, la perturbation endocrinienne pose un problème.

Qu’est ce que le système endocrinien ?

Le système endocrinien est l'ensemble des glandes (dites « endocrines ») qui libèrent des hormones dans le sang : ovaires chez les femmes, testicules chez les hommes et pour tous, thyroïde et parathyroïdes, hypophyse, hypothalamus, pancréas (ilôts), glandes surrénales (fig. 1).

Figure 1. Source (6)

Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien (PE) ?

D’après l’OMS (2012), un PE est défini comme « une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et, de ce fait, induit des effets nocifs sur la santé d’un organisme intact, de ses descendants ou de (sous-)populations ».

De nombreux sites internet sont consacrés à la description des enjeux liés aux PEs , INSERM, INRS, ANSES… (1) (2) (3) (4) (5).

Pour reprendre les principaux points sur le PE, il s’agit d’un produit chimique, naturel ou artificiel, qui peut bloquer, imiter ou perturber une fonction hormonale, ce système émetteur « des signaux hormonaux » qui orchestre les principales fonctions essentielles : métabolisme, immunité, reproduction, cognition, etc.

De nombreuses études ont confirmé que les PEs peuvent avoir une large batterie d’effets sur les humains et sur la faune, diminution des facultés reproductrices, malformations sexuelles, pubertés précoces, certains cancers (sein, ovaires, prostate, testicules), retard de développement cognitif, réponse altérée au stress, obésité, diabète… et aussi affecter la biodiversité.

C’est d’ailleurs dans ce domaine que les premières alertes ont été lancées : diminution de populations d’espèces aviaires, féminisation de poissons, altération de la reproduction des alligators, etc.

La notion de PE a été conceptualisée en 1991 par 21 scientifiques réunis à Wingspread (Wisconsin, USA) à l’initiative de Theo Colborn, zoologiste et épidémiologiste américaine. Il était déjà connu que des substances avaient telle ou telle action endocrine. Lors de la conférence ces phénomènes ont été regroupés et nommés. Il était alors surtout question de l’altération du développement sexuel par des produits chimiques et de l’interaction homme/vie sauvage. Depuis, le champ couvert s’est enrichi par l’identification d’un nombre croissant de dommages potentiels.

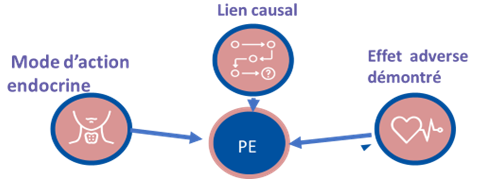

Quelle démarche pour qualifier qu’un produit est un PE ?

Dans sa rédaction, la définition du PE est simple mais elle demande en fait de caractériser trois éléments (fig. 2) :

- la substance doit agir sur le système endocrinien ;

- elle doit conduire à un effet nocif ;

- et l’effet doit être causé par l'action sur le système endocrinien (le "de ce fait" de la définition).

Cette triple caractérisation ajoute encore, en termes d'essais biologiques nécessaires, à la variété des mécanismes d'action qu’il faut prendre en compte.

Figure 2 : les 3 facteurs définissant un perturbateur endocrinien

Ainsi une substance chimique interférant avec l’équilibre hormonal de l’organisme vivant résultant et conduisant à un effet néfaste pourra être qualifié de « substance de perturbateur endocrinien » sous réserve d’établir que ce lien (causal) est plausible biologiquement à partir des connaissances existantes sur la substance et son mode d’action.

Par exemple, ce lien a été établi pour diverses substances provoquant une inhibition de l'aromatase (mode d’action), impliquées dans la différenciation des gonades et conduisant à un sex-ratio biaisé (effet adverse) en faveur des mâles. Diverses populations de poissons ont vu ainsi leur nombre diminuer. Ainsi, des substances telles que le propiconazole (fongicide) présentant ce type d’effet ont été identifiées formellement comme des perturbateurs endocriniens.

Comment est-on exposé aux PEs dans la vie quotidienne ?

Quand on voit la variété des glandes endocrines, on comprend que les produits susceptibles de les perturber peuvent être très nombreux. Et, du fait des faibles quantités d’hormones mises en jeu dans tant de fonctions vitales, l’exposition à des PEs, peut avoir un impact à des niveaux très faibles.

Nous pouvons respirer, manger, boire et être en contact avec des PEs chaque jour. Ils peuvent être présents à l’intérieur de nos habitations, écoles et lieux de travail dans ce que nous mangeons ou respirons dans ces lieux ou dans l’environnement au sens large. Les études de « biomonitoring » (mesure de substances chimiques présentes dans le corps humain) ont révélé la présence de nombreux PEs chez la plupart des personnes testées, y compris les nouveau-nés.

Et l’influence des hormones variant au cours des étapes de la vie, les PEs agiront de façon différente de la conception à la vieillesse.

Une démarche européenne

Beaucoup, au sein du public ou parmi les responsables d’entreprise, associent les Perturbateurs Endocriniens à quelques produits chimiques emblématiques et quelques activités. Or il n’en est rien.

La commission européenne développe une stratégie concernant les produits chimiques (« chemical strategy »), qui vise à interdire les produits chimiques les plus nocifs dans les produits de consommation, à n'autoriser ces produits chimiques que lorsque leur utilisation est essentielle et à tenir compte de l'effet cocktail des produits chimiques lors de l'évaluation des risques chimiques. En accompagnement la commission a réalisé un bilan de qualité (« Fitness Check ») de la législation européenne concernant les perturbateurs endocriniens. Il en est ressorti de nombreux textes règlementaires comme ceux sur les produits phytosanitaires, les dispositifs médicaux, la qualité de l’eau, de l’air, etc.

Ainsi par exemple le bisphénol A (BPA) est proscrit en France depuis le 1er janvier 2015 dans la composition des contenants alimentaires (biberons, bouteilles, conserves…). En juin 2017, l’Union européenne a classé le BPA parmi les substances « extrêmement préoccupantes » du règlement REACH, en tant que perturbateur endocrinien.

En avril 2023, dans le cadre de REACH, 20 substances avaient été identifiées comme Perturbateurs Endocriniens, et 6 après analyse, comme non perturbateurs.

La liste des substances étudiées à l’ECHA, (European Chemical Agency) est consultable ici https://echa.europa.eu/fr/ed-assessment, parmi lesquelles on trouvera de nombreuses substances PE et en nombre faible des non PE (exemple acide téréphtalique).

Mais les listes à investiguer sont nettement plus longues. Par ailleurs, L’ANSES a publié en avril 2021 un guide intitulé « Elaboration d’une liste de substances chimiques d’intérêt en raison de leur activité endocrinienne potentielle – méthode d’identification et stratégie de priorisation pour l’évaluation ». L’ANSES (i) avait ainsi identifié 906 « substances d’intérêt » et la méthodologie appliquée a abouti à une liste de 16 substances prioritaires comme par exemple l’éthylbenzène). D’autres « listes » sont encore plus longues.

Comment identifier les PEs et répondre au besoin de sortir de l’univers du doute

Une situation d’incertitude pour toutes les parties prenantes

Les incertitudes sur les perturbateurs endocriniens pèsent évidemment sur les questions de santé et d’environnement. Elles pèsent aussi sur tous les acteurs, qu’ils soient producteurs primaires, utilisateurs dans leurs produits, consommateurs ou responsables des règlementations. Et ce pour une raison simple : on ne sait pas comment seront classées beaucoup de substances.

Le nombre élevé de substances suspectées mais pas encore caractérisées, et la durée des controverses traduit le cœur de la problématique. En attendant, la confiance s’effrite envers les autorités et les industriels. Il n’y a pratiquement aucune activité qui ne soit pas concernée et il faut des outils crédibles.

Une catégorisation

Les catégories de PE du règlement CLP (classification, étiquetage) sont établies en fonction du poids des preuves :

- Substances de catégorie I : Perturbateurs endocriniens connus ou présumés pour la santé humaine lorsque des effets indésirables ont un lien plausible avec un ou des mode(s) d'action endocrinien disponibles ou, dans certains cas spécifiques, le schéma des effets indésirables peut être le diagnostic d'un mode d'action PE.

- Substances de catégorie II : Perturbateurs endocriniens suspectés pour la santé humaine, lorsque la preuve d’une activité endocrinienne ou d’un effet indésirable n’est pas suffisamment convaincante pour classer la substance dans la catégorie 1. Il reste nécessaire d’avoir une preuve d’un lien biologique plausible entre l’activité endocrinienne et l’effet néfaste.

Un besoin criant de méthodes d’essai validées

Un ensemble complet, efficace, démonstratif, comprenant des méthodes validées pour être universellement reconnues, fait cruellement défaut. Les méthodes disponibles sont encore peu nombreuses et celles-ci ne portent en général que sur l’un des trois aspects de l’action PE. De surcroit, celles-ci nécessitent des études lourdes, longues et coûteuses (par exemple, un essai qui fait référence pour les mammifères, la ligne directrice « OCDE 443 » (ii), peut impliquer, le sacrifice de plus de 1.000 rats, deux ans de travail et un budget de 1,3 M€).

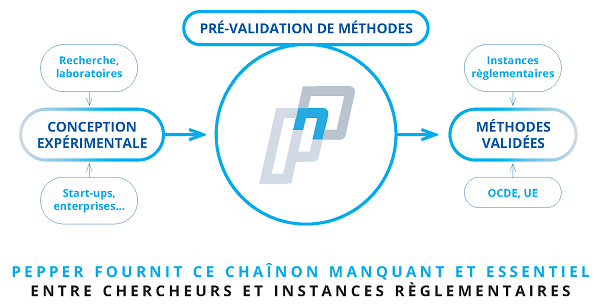

C’est dans ce contexte que la Fondation de la Maison de la Chimie, en collaboration avec les fédérations de la chimie, de la cosmétique et du ministère de l’environnement, a investi un million d’euros sur quatre ans (2020 – 2024) dans la Plateforme Publique – privée sur la pré-validation des méthodes d’essai sur les Perturbateurs EndocRiniens, « PEPPER », pour contribuer à l’accélération des connaissances sur les PE en développant des méthodes de caractérisation robustes.

Source (6)

Pepper offre un cadre innovant pour financer la pré-validation, cette étape de fiabilisation des méthodes de laboratoire indispensable pour que les organismes internationaux puissent les inscrire dans un cadre réglementaire. Le travail consiste à identifier des nouvelles méthodes et à les faire vérifier par des laboratoires « naïfs » afin d’étoffer la boite à outils indispensables à la détection des PE. A l’issue de cette étape de pré validation, Pepper rédige les lignes directrices pour soumission à l’OCDE afin de valider ou non la méthode.

Ainsi, conçu par la France, le projet PEPPER, soutenu par un réseau international de partenaires et de laboratoires qualifiés, est donc un « accélérateur de validation » qui apporte le chaînon manquant et essentiel entre chercheurs et régulateurs et s’inscrit ainsi dans la logique européenne

Un autre article sera dédié à l’avancement des travaux de PEPPER.

Ce Zoom sur les perturbateurs endocriniens s’est très largement inspiré des textes de PEPPER (6) pour cet article.

(i) Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

(ii) Ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques.

Pour en savoir plus

(1) Perturbateurs endocriniens. Des risques potentiels ou avérés pour la santé humaine sur le site de l’INSERM

(2) Perturbateurs endocriniens sur le site sante.gouv.fr

(3) Perturbateurs endocriniens et risques de cancer sur le site du Centre de lutte contre le cancer Leon Berard

(4) Travaux et implication de l'Anses pour mieux connaitre les perturbateurs endocriniens sur le site de ANSES.fr

(5) Perturbateurs endocriniens, ce qu’il faut retenir sur le site de l’INRS

(6) PEPPER site https://ed-pepper.eu/ et Pepper-Plaquette