La fin du mois de juillet et le début d’août 2018 sont marqués par des températures notablement supérieures à la moyenne et plusieurs départements français ont été mis en vigilance canicule. Ces problèmes de chaleur touchent une partie de la population, surtout en milieu urbain. Comme il n’est pas facile de « mettre les villes à la campagne » comme le souhaitait Alphonse Allais, il s’agit de mettre en œuvre les moyens de lutter contre ces températures extrêmes dans les habitations, dispositifs où la chimie est largement sollicitée.

Essayons de se rappeler quelques éléments simples de thermodynamique. Dans un fluide gazeux les zones chaudes migrent inévitablement vers les zones froides. Pour un solide, sa conduction thermique facilite plus ou moins le transfert des calories du chaud vers le froid. Pour un liquide, en fonction de la température et de la pression, la vapeur est en équilibre avec le liquide. Pour passer de l’état liquide à l’état vapeur, il faut fournir une certaine quantité d’énergie qui est l’enthalpie de vaporisation qu’on appelle parfois chaleur latente et qui diffère suivant les formules chimiques des liquides (pour l’eau : 2260 kJ/kg, pour l’alcool 855 kJ/kg).

Premier moyen donc : améliorer l’isolation thermique des bâtiments (1), ce qui est valable en hiver l’est aussi en été. Isolation des combles par la laine de verre, de roche ou de cellulose, doublage des cloisons externes par le polystyrène expansé, double vitrage à lame d’argon, permettent de placer des barrières à très bonne isolation entre l’extérieur et l’intérieur (2).

Deuxième moyen : utiliser un liquide à bonne chaleur latente et l’évaporer à l’intérieur car il va pomper les calories et évacuer les vapeurs à l’extérieur pour les recondenser en évacuant les calories grâce à un échangeur. C’est le principe du climatiseur en utilisant un fluide frigorigène comme des chlorofluoroéthanes (maintenant interdits) ou l’ammoniac qui ont des températures d’ébullition assez basses sous des pressions compatibles avec des installations domestiques.

On peut aussi utiliser de petits ventilateurs refroidisseurs qui utilisent l’évaporation d’un film d’eau, car l’eau a une forte chaleur latente, capables de refroidir de quelques degrés une pièce de la maison.

Le problème des grandes villes est plus large (3), car elles possèdent des « îlots de chaleur », en centre-ville le béton, le goudron, absorbent la chaleur le jour et la restituent la nuit et la température nocturne reste élevée. La forme et l’implantation des bâtiments et surtout la végétalisation sont de nature à refroidir l’atmosphère (4). En effet, les arbres font de l’ombre et leurs feuilles rejettent la vapeur d’eau. Lors des fortes chaleurs, il peut y avoir 3°C de différence entre le Bois de Boulogne et le centre de Paris. En ville, moins utiliser la climatisation mais avoir plutôt recours au réseau de froid urbain (5) qui utilise de l’eau naturelle glacée et qui permet d’économiser plus de 90 % de gaz à effet de serre. Avoir des revêtements clairs réfléchissant les rayonnements, remplacer le goudron par des pavés granit plus poreux et moins absorbants sont les éléments d’une nouvelle politique de la ville. Enfin la circulation automobile (6), n’oublions pas que le moteur thermique même s’il émet du CO2 émet aussi des calories car le rendement d’un moteur thermique (7) est de l’ordre de 40% ceci veut dire que 60 % des 44000 Kj/kg d’essence servent à chauffer l’atmosphère des villes. Demandez donc de nouvelles pistes cyclables et roulez en vélo mais avec un bidon d’eau fraiche.

Jean-Claude Bernier

Août 2018

Pour en savoir plus

(1) La discrète révolution de la performance énergétique des bâtiments

(2) Vivre en économisant cette « chère » énergie

(3) Les défis des grandes villes : apports possibles des chimistes

(4) Impact de la végétation sur le microclimat urbain et la qualité de l’air

(5) Le réseau de froid urbain

(6) La mobilité urbaine

(7) Le moteur électrique comparé au moteur thermique : enjeux et contraintes

Mercredi 1er août à 20h30 aura lieu la

Présentation du projet d'installation d'un télescope de

recherche scientifique à l'Observatoire de Saint-Véran

par François Taris

Laboratoire SYRTE - Observatoire de Paris

L'astronomie à Saint Véran, une longue histoire. De la rénovation de l'Observatoire de Saint-Véran, le plus haut d'Europe, à la réalisation d'un projet scientifique d'envergure internationale.

http://stveran.obspm.fr/index.php

Venez découvrir le nanomonde - l’organisation de la matière à l’échelle du nanomètre - le millionième de millimètre et ses applications lors du colloque :

CHIMIE, NANOMATERIAUX, NANOTECHNOLOGIES

Mercredi 7 Novembre 2018

Ce colloque est ouvert à un large public, avec une attention particulière aux lycéens, aux étudiants et à leurs enseignants.

Depuis une vingtaine d’années les responsables industriels comme les scientifiques ont découvert le « nanomonde » - l’organisation de la matière à l’échelle du nanomètre - le millionième de millimètre. Des applications de toutes sortes sont apparues qui changent les capacités techniques dans des domaines très variés – qu’il s’agisse du bâtiment, des textiles, des télécommunications et des technologies numériques ou encore de la santé et des nano-médecines.

Les produits de la vie quotidienne - alimentation, cosmétiques, produits d’entretien, etc. - n’échappent pas à ces évolutions : ils font un usage extensif de nanomatériaux comme additifs. Ces utilisations suscitent à juste titre des questions sur les risques sanitaires qu’elles pourraient induire, questions rendues difficiles en raison des incertitudes qui demeurent quant à l’activité biologique des nanomatériaux.

Ce colloque dans lequel nous avons réuni des experts chimistes, physiciens, biologistes, universitaires et industriels, a l’objectif d’illustrer la richesse du nanomonde en présentant la découverte continue de nouveaux nano-objets naturels ou artificiels et de nouvelles propriétés, qui mobilise tant les milieux scientifiques qu’industriels. Le colloque présentera des perspectives de développement des nanotechnologies dans les domaines d’actualité (comme le développement des batteries pour les voitures électriques ou celui des capteurs de l’état de l’environnement), mais il illustrera aussi le soin qui est apporté par tous les acteurs à l’évaluation de la toxicité des nano-objets par le développement de méthodes de caractérisation spécifiques de l’échelle nanométrique.

Le niveau des interventions se veut accessible à tous pour permettre un large débat.

Les inscriptions, gratuites mais obligatoires, sont ouvertes dès à présent.

En cette fin de coupe du monde et le magnifique comportement des « bleus » on voit fleurir un peu partout, dans les magasins, sur les automobiles, sur les façades des maisons, et au-dessus des rassemblements innombrables, les drapeaux bleu blanc rouge. Pour la plupart ces drapeaux sont issus d’une PME française qui les fabrique à partir de coupons de tissus teints dans les trois couleurs nationales et ensuite assemblés.

Les couleurs de ces teintures sont maintenant synthétisées par la chimie organique mais il existe encore de nombreux pigments minéraux organiques ou végétaux qui sont utilisés pour les vernis, les peintures et les teintures (1).

Bleu – De nombreuses nuances ont été trouvées par les chimistes : le bleu outremer dont le constituant essentiel vient d’une pierre naturelle le lapis-lazuli, le bleu de Prusse qui est un ferrocyanure Fe4[Fe2(CN)6]3 découvert un peu par hasard à Berlin par Dippel, le bleu de cobalt qui est un aluminate CoAl2O4 de structure spinelle dont le procédé de synthèse a été découvert par le français Thénard en 1802, et enfin le bleu indigo (2) qui est un nitrobenzoate de sodium très célèbre car c’est lui qui colore les tissus de jeans (3).

Blanc – Il faut remonter à la civilisation égyptienne pour voir les premiers fards à base de sels de plomb (4), la cérusite PbCO3 de phosphogénite Pb2Cl2CO3 de laurionite Pb(OH)Cl mélangés à de la graisse (5). Le blanc de zinc ZnO est obtenu par oxydation d’un minerai, la blende. L’oxyde de titane TiO2 (6) est très lumineux avec lequel on fabrique des centaines de milliers de tonnes pour les peintures, les papiers et les revêtements d’immeubles.

Rouge – Sans compter l’hémoglobine du sang (7) qui est un composé organique du fer et qui sert à l’échange d’oxygène, on connait l’alizarine extraite de la racine d’une plante, la garance, qui colorait les pantalons des uniformes de l’armée avant 1914 et qui fut abandonnée car trop voyant, le minium Pb3O4 utilisé sur les aciers et sur le fer comme protection anticorrosion et la cochenille qui est un pigment à base d’acide carminique extrait d’un insecte.

Jean-Claude Bernier

Juillet 2018

Pour en savoir plus

(1) La chimie crée sa couleur… sur la palette du peintre

(2) La synthèse de l’indigo (vidéo 4:30)

(3) La teinture d’un jeans (vidéo 5:03)

(4) Même les pharaons se maquillaient

(5) Dermo-cosmétique et beauté à travers les âges

(6) Les textiles photocatalytiques

(7) Le sang des animaux est-il toujours rouge ?

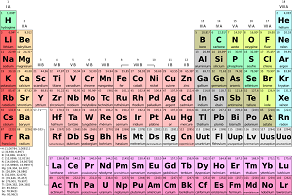

Le World Materials Forum qui s’est tenu cette semaine du 23 au 28 juin à Nancy et qui réunit la plupart des experts internationaux miniers et métallurgistes a réalisé deux études pour évaluer la criticité de plusieurs métaux ou éléments du tableau périodique. Ils se sont focalisés sur les métaux intervenant dans plusieurs secteurs stratégiques : l’électronique, l’énergie, l’aéronautique, la défense, l’automobile.

Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) avec le Comité ministériel pour les métaux stratégiques (Comes) vient à cette occasion de publier un nouveau tableau de Mendeleïev qui évalue pour chaque numéro atomique les risques d’approvisionnements pour l’industrie Française et européenne : risques élevés (rouge), veille attentive (jaune), risques faibles (vert).

Ils ont ainsi identifiés six métaux dont la pénurie nous guette : le cobalt (1), le tungstène, l’étain, le cuivre, le nickel et le zinc qui doivent être sous haute surveillance pour des raisons variables : géopolitiques, réserves limitées, monopole géographique d’un État, consommation exponentielle, volatilité des prix.

Mediachimie a déjà attiré l’attention sur ces problèmes, tout indique que l’on doit, nous chimistes, nous impliquer davantage dans des méthodes innovantes de recyclages (2) et d’extractions minières.

Jean-Claude Bernier

Juin 2018

Voir le tableau de Mendeleïev revisité par le BRGM et les consultants de CRU et de McKinsey sur le site de l'Usine Nouvelle : [lien]

Pour en savoir plus :

(1) Et si le cobalt manquait... quel serait l’avenir des voitures électriques ?

(2) Vie et recyclage des appareils et supports numériques (Chimie et… Junior)

Un clin d'œil à la chimie du réveil et du coucher

Quand le soleil se lève…

La couleur bleue du matin éveille en nous la synthèse de multiples molécules chimiques et en particulier au niveau du cerveau de nombreuses molécules dites neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. Il s’agit de petites molécules, lesquelles, une fois synthétisées dans les cellules, sont déversées dans le liquide intercellulaire (entre les cellules) pour transmettre des messages relatifs à l’éveil et au tonus (1).

Nos humeurs, notre équilibre affectif, notre appétit, nos motivations durant la journée en dépendent fortement. La sérotonine, la dopamine comme la noradrénaline en font partie (2). Un défaut en sérotonine ou en dopamine peut conduire à des pathologies graves comme, réciproquement, la dépression ou la maladie de Parkinson.

Les sources d’alimentation influencent aussi et pour beaucoup l’approvisionnement de l’organisme en ces deux neuromédiateurs : leur biosynthèse a lieu dans l’organisme à partir des acides aminés dits essentiels c’est-à-dire apportés par la nourriture. Il s’agit du tryptophane pour la sérotonine et de la phénylalanine pour la dopamine (3). Les protéines contenant le plus ces acides aminés sont celles issus du soja, des haricots secs, des lentilles, des graines de noix, œufs, légumes, fruits, poissons et viandes. Dans l’ensemble il faut privilégier plutôt les légumes secs, les lentilles, les noix et non une alimentation hyper-protéinée.

Quand le soleil se couche…

Le soleil tombant, la couleur rougeâtre va changer les processus physiologiques.

Ainsi et à titre d’exemple la synthèse de la sérotonine va être revue à la baisse et le surplus circulant va être transformé en mélatonine (melanas en grec=encre noire), l’hormone qui va progressivement nous conduire vers les bras de Morphée (4).

La lumière, le soleil et le crépuscule remplaceraient abondamment et qualitativement nos réveils électroniques grâce à la chimie et ses impulsions par le simple déclenchement des régulations naturelles. À quand les chambres à coucher rougeâtres la nuit tombante et bleues le soleil levant ?

La preuve de concept étant presque faite, allons plus loin et imaginons des peintures intelligentes dont «l’Homme » aurait grand besoin ! Ses humeurs, son énergie, ses dépressions, son efficacité, sa prductivité au travail et son bien-être ne pourraient que s’améliorer !!

Constantin Agouridas et l'équipe Question du mois de Mediachimie

[1] L’influx nerveux (message) est ainsi transmis à partir des cellules nerveuses (neurones) vers d’autres neurones ou vers d’autres cellules de l’organisme comme les muscles…

[2] Ces trois molécules sont des amines. Leurs formules sont :

| sérotonine | dopamine | noradrénaline, isomère L (R) est seul concerné |

|

[3] La dopamine peut dans certaines circonstances trouver un autre précurseur endogène pour sa biosynthèse : la tyrosine. Il faut noter que la source de la tyrosine dépend aussi de la phénylalanine…

Pour ces 3 acides aminés, seuls les isomères L (S) sont impliqués.

| L (S) phénylalanine | L (S) tryptophane | L (S) tyrosine |

[4]La mélatonine ou « hormone du sommeil » a pour formule

La sérotonine subit une acétylation de sa fonction amine et une méthylation de sa fonction phénol, par voie enzymatique, dans la glande pinéale ou épiphyse, selon :

Bien que la morphine, tire son nom de Morphée, cette molécule complexe, utilisée contre les douleurs intenses, n’est pas synthétisée au sein de l’organisme, mais extraite de l’opium. Elle n’appartient pas au cycle circadien.

L’autorisation donnée à Total de pouvoir importer de l’huile de palme pour sa bioraffinerie de la Mède (Bouches du Rhône) a enflammé (si j’ose dire) le monde agricole, entraînant durant une petite semaine le blocage de sites pétroliers. Aussitôt les divers lobbies agriculteurs, pétroliers, écologistes, se sont affrontés sans vraiment apporter des arguments scientifiques.

Que sont les biocarburants et plutôt les agrocarburants (1) en France ? Ce sont des substituts du pétrole biosourcés, incorporés à l’essence sous forme d’éthanol (2) ou au diesel sous forme d’esters d’huiles végétales (3) (4). Ces agrocarburants sont plus chers à produire que le pétrole à extraire et à raffiner et leurs cours assez volatils sont liés au marché pétrolier et au coût des produits agricoles. L’éthanol américain est 10% moins cher que celui produit en Europe et le biodiesel à base de colza est 30% plus coûteux que celui provenant de l’huile de palme.

Quand Total a décidé de reconvertir la raffinerie de la Mède, condamnée à la fermeture, dans une stratégie plus globale de diversification en énergies décarbonées, les agrocarburants étaient incontournables. Les 275 millions d’euros investis permettaient de plus de sauvegarder quelques centaines d’emplois et de garder une activité portuaire en PACA avec le transit de 450 000 T d’huile. De plus le procédé retenu le HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) est l’aboutissement industriel d’un procédé français Vegan® mis au point par l’IFPEN et la société Axens (5). Il s’agit d’un traitement à l’hydrogène sous pression des huiles végétales sur catalyseur qui aboutit à l’hydrodesoxydation des acides gras pour former des paraffines linéaires. Deux voies coexistent :

- l’hydrogénation/hydrogénolyse notée HDO qui élimine l’oxygène sous forme de H2O

- la décarboxylation notée DCO l’oxygène étant éliminée sous forme de CO2

Une réaction d’hydroisomérisation améliore les chaînes paraffiniques pour donner un gazole remarquablement stable parfaitement compatible avec les produits pétroliers et utilisable pour le transport aérien (6).

On comprend la colère des agriculteurs et agro-transformateurs existants s’étant investis dans la culture du colza, blé, betterave… pour produire le bioéthanol et le biodiesel et celui du ministère du développement durable peu enclin à se lancer dans une guerre géopolitique avec l’Indonésie ! D’autant que des nuages sombres s’amoncellent sur l’avenir de la filière. En effet si en France les ajouts d’éthanol dans les essences de 10% dans le super 95 E10 progressent (ce dernier atteint 35% des ventes) et que les esters d’huile végétale atteignent 8% dans le gasoil, la Cour des comptes pointe les détaxations et subventions de l’État français chiffrées à plus de 1,3 milliards d’euros en 2012. À Bruxelles c’est pire, un rapport paru en avril 2016 repris par l’ONG Transport & Environnement conclut que les agrocarburants, loin d’être vertueux pour l’environnement, émettent en fait plus de gaz à effet de serre que les combustibles fossiles. Cette enquête commandée par la commission est corroborée à un degré moindre par une remarquable étude de l’ADEME et de l’INRA sur le facteur CAS (Changement d’Affectation des Sols) qui prend en compte la perte de « puits de carbone » engendrées par ces cultures industrielles. S’appuyant sur 800 publications et rapports internationaux ils chiffrent des fourchettes de 35 à 84 g. eq CO2 / MJ pour le biodiesel et de 25 à 80 g. eq CO2 /MJ pour le bioéthanol, qui doivent s’ajouter au bilan d’émission (culture, transport de la biomasse, transformation chimique, distribution) et complexifient encore l’évaluation (7).

On est alors loin de pouvoir satisfaire les normes de la directive européenne RED (Renewable Energy Directive) qui fixait des objectifs de réduction de GES (gaz à effet de serre) de 35% en 2017 et 50% en 2018 des biocarburants par rapport aux carburants fossiles. Alors quelles solutions ? Accélérer la voie industrielle du traitement par biochimie des lignocellulosiques pour les carburants 2G (8) ou diversifier la chimie végétale en produisant des molécules à haute valeur ajoutée (9) plutôt que des carburants, ce sont deux voies d’avenir et de sauvetage.

Jean-Claude Bernier

Juin 2018

Pour en savoir plus :

(1) Les enjeux de la R&D en chimie pour le domaine des carburants et des biocarburants

(2) L’éthanol (produit du jour de la SCF)

(3) Un exemple d’énergie renouvelable : l’essence verte

(4) Le colza à la pompe (vidéo)

(5) Voir le remarquable article de Thierry Chapus : L’Actualité chimique (mars 2017) n° 416 p. 32

(6) Chimie du végétal, fer de lance de la chimie durable

(7) Des biocarburants pas si verts que ça

(8) Le biocarburant 2G bientôt à la pompe

(9) Biomasse : la matière première renouvelable de l’avenir

Le site de la Maison du Soleil vient d’être rénové.

Un lieu insolite au cœur du village de Saint-Véran...

À travers des visites guidées et des ateliers thématiques pour enfants et adultes, à partir du 2 juillet, la Maison du Soleil, située dans la plus haute commune d’Europe, vous accueille tous les jours de 10h à 18 h même par météo défavorable pour vous faire découvrir pourquoi et comment le Soleil est notre vie sur Terre : la vie des plantes, des animaux, le cycle de l’eau, l’évolution des climats , la santé …

La Coupe du monde de football en Russie va disposer d’un nouveau ballon le « Telstar 18 ». S’il est composé de panneaux en polyuréthane comme le « Brazuca » au Brésil en 2014 (1), plusieurs innovations y sont présentes. D’abord la majorité des composants vient de matières recyclées (2). Ses couleurs métalliques forment un damier noir et blanc pour rappeler celui de la coupe de 1970 qui avait été pensé pour donner une meilleure visibilité sur les téléviseurs noir et blanc de l’époque (3). Enfin, innovation, il est muni d’une puce NFC (Near Field Communication) (4) qui permet aux utilisateurs disposant de smartphone ayant chargé l’application de connaître des informations exclusives sur la fabrication, le lieu où il se trouve et son histoire récente. Les malheureux gardiens de but qui ne peuvent encore être connectés lors d’un match officiel dénoncent déjà ses trajectoires improbables. Il est vrai que la texture externe du ballon est faite de minuscule croisillons et que les chaussures des attaquants en polyisocyanate avec une surface rugueuse (5) permettent de placer le ballon dans des zones hors de portée du dernier défenseur !

Mais les plus grandes innovations de cette Coupe du monde sont toutes les applications électroniques rendues possibles par la miniaturisation des semi-conducteurs, mémoires, puces… grâce à la chimie du silicium (6) et les progrès en opto-électronique. Les retransmissions à 360° des matches vont permettre sur smartphone de faire tourner l’image, passer des tribunes au terrain, faire un replay ou un arrêt sur image. Presque comme l’arbitre qui pourra faire appel à un panel d’arbitres à Moscou qui disposent en ligne des images de tous les stades et qui pourront l’aider sur un but ou carton rouge litigieux.

Contrairement aux joueurs de rugby qui disposent de capteurs (7) enregistrant les chocs et impacts subis au cours d’un match, les footballeurs ne peuvent être équipés de capteurs qu’à l’entraînement ou lors de matches non officiels. C’est dire que maintenant les équipes se présentent avec un staff fourni « d’analystes scientifiques »qui disposent de centaines de millions de données qui peuvent être exploitées comme pour l’équipe d’Allemagne grâce à l’application « Sport One » fourni par SAP bien connu dans l’industrie. Toutes ces données statistiques sont obtenues par des capteurs dédiés sur les joueurs : GPS qui mesure les déplacements, accéléromètre pour les sprints et démarrages, température, dépense calorique, déshydratation, etc. (8) Un seul match peut donner plus de 4 millions de données, il est donc nécessaire d’avoir une armée d’analystes qui jouent les nouveaux coaches pour optimiser l’entraînement, les performances (9) individuelles et la stratégie. Parmi toutes les données, pour consoler et aider le gardien avant chaque match, les statisticiens extraient les habitudes des principaux adversaires capables de tirer les pénalties, à droite, à gauche, en hauteur, le nombre de pas avant le tir…

Décidément le Mondial 2018 sera l’An 1 du football connecté… Grâce à la chimie ?

Jean-Claude Bernier

Juin 2018

Pour en savoir plus :

(1) Beau Jeu, un ballon chimique ?

(2) Recyclage et valorisation des déchets

(3) La chimie s’invite dans la guerre des télés

(4) Toujours plus petit ! (Chimie et... junior)

(5) Les matériaux composites dans le sport

(6) Les nouveaux matériaux, moteurs de l’amélioration des performances en microélectronique silicium

(7) L’électronique organique imprimée, vers une électronique flexible et de grande surface (vidéo)

(8) Vers de textiles intelligents pour des vêtements performants et innovants

(9) Technologie et performance sportive

C’est la mission de la NASA « InSight » partie vers Mars le 5 mai qui a relancé tous les phantasmes sur « la planète rouge ». Spécialement en France, où nous avons tous été fiers qu’une station géophysique élaborée par le CNES y était embarquée et devait atterrir le 26 novembre pour ausculter les profondeurs du sol martien. Tous nos rêves et lectures de science-fiction sont alors réapparus et nombreux ont été les futurs explorateurs de la planète mystérieuse !

Oui, mais d’abord quelle chimie nous attend sur Mars ? Grâce au Rover « Curiosity » équipé d’un sacré laboratoire d’analyse (1) le « CHEMCAN » encore une fois mis au point par le CNES avec le concours du CNRS et de l’université de Toulouse, nous savons pas mal de choses. Dans le cratère Gale exploré sur plus de 10 km, la température varie de – 140°C à + 45°C, l’atmosphère (2) quasi inexistante avec une pression de 6 millibars (6 10-3 Atmosphère) est à 95 % composé de gaz carbonique (CO2) (3) avec moins de 1% d’oxygène. Le sol est composé d’oxydes métalliques surtout Fe2O3, l’hématite qui donne cette couleur rouge, et de sédiments issus de roches basaltiques témoins de l’action d’usure de l’eau, des mers et rivières qui ont disparues il y a 3,7 milliards d’années et de l’action éolienne du vent solaire et des tempêtes martiennes (4). Des sulfates de calcium et de magnésium, des minéraux (5) et la présence d’argiles près du mont Sharp témoignent encore de molécules d’eau incarcérées.

Si nous voulons faire de la chimie sur Mars, il va falloir y aller, y séjourner et … en revenir !

Y aller : Les américains pensent d’abord faire une étape sur la Lune. Deux lanceurs sont en construction pour départ en 2019 ou 2020 le BFR de Space X qui pourrait y déposer 40 tonnes et le SLS de la NASA qui emporterait 26 tonnes, les bases lunaires seraient utilisées pour un départ soumis à moins de gravité. Mais pour franchir les 230 millions de km les modes de propulsion classiques (6) (chimiques) ne sont plus adaptés, les propulseurs électriques plus légers par expulsion d’ions ont encore des poussées faible (quelques W). Mais une invention actuellement testée « l’AD Astra Rocket » utilisant un plasma d’argon porté à près de 106 °C confiné par des aimants supraconducteurs, accéléré par une bobine magnétique dans une tuyère céramique aurait une poussée de l’ordre du MW et autoriserait un voyage en 39 jours plutôt que 6 mois.

Y séjourner : Il faudra d’abord se protéger des rayonnements cosmiques, car contrairement à la terre, Mars n’a pas de champ magnétique propre qui les détournent. Le modèle de base lunaire de Marco Peroni pourrait s’y adapter, composé d’un dôme de 16 câbles électrifiés, coiffés de plaques d’aciers il protège des rayonnements et des météorites. À l’intérieur des bungalows constitués d’enveloppes en Kevlar gonflées par de l’air abritent des robots qui en 3D fabriquent une protection interne minérale solide à partir des oxydes du sol et d’une encre polymérique. Pour alimenter tout cela il faut bien sûr de l’énergie. La NASA vient d’annoncer début mai le succès des tests sur un mini réacteur nucléaire le Kilopower Reactor « KRUSTY » à uranium 235 (7). Le cœur n’est pas plus grand qu’un « rouleau de papier essuie-tout », des caloducs au sodium transfèrent la chaleur à des moteurs Stirling qui la convertissent en électricité. Ce réacteur peut fournir 10 KW pendant au moins 10 ans, quatre de ces dispositifs pourraient alimenter un poste avancé sur Mars. Avec l’énergie, l’eau est indispensable, il faut alors tester si les sulfates et les argiles peuvent être déshydratés, car il ne vaut mieux pas compter sur l’atmosphère dont la teneur en eau varie de 20 à 70 ppm suivant la température.

Reste un seul problème, jusqu’ici tous les projets et innovations déjà financés avec comme objectif Mars ne disent pas encore comment en revenir ! (8)

Jean-Claude Bernier

Juin 2018

Pour en savoir plus

(1) Techniques analytiques et chimie de l’environnement

(2) Chimie des atmosphères planétaires

(3) Que faire du CO2 ? De la chimie !

(4) De la chimie du milieu interstellaire à la chimie prébiotique. L’évolution de la matière organique vers le vivant ?

(5) Cristaux, cristallographie et cristallochimie

(6) La combustion et les défis de la propulsion aéronautique et spatiale

(7) De l’uranium à l’énergie nucléaire

(8) De la Terre au Soleil

Le 31 mai est la dernière échéance d'enregistrement des substances potentiellement toxiques pour la réglementation européenne REACH. Ce règlement est entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne. Derrière cet acronyme, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals) est une législation qui oblige les industriels qui produisent ou utilisent un produit chimique à s'assurer qu'il a bien été enregistré auprès de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA – European Chemicals Agency). Les deux premières phases de 2007 à 2017 concernaient les volumes de plus de 100 tonnes annuelles, produites ou importées. À partir du 1er juin 2018, ce sont les plus petits volumes de 1 à 100 tonnes qui sont concernés.

L'objectif de REACH est :

- de protéger la santé humaine et l'environnement ;

- d'instaurer une information générale et transparente sur la nature et les risques des substances tout au long de la chaîne du producteur au client final ;

- de sécuriser la manipulation de ces substances par les salariés ;

- de renforcer la compétitivité de l'industrie et notamment de l'industrie chimique secteur important de l'économie européenne.

Toutes les substances y compris naturelles sont concernées : les composés organiques ou minéraux, les métaux, celles utilisées dans les procédés, les peintures, les textiles, les meubles, l'électronique… C'est plus de 30 000 substances qui ont été enregistrées après évaluation et expertise, leurs risques potentiels établis. Ce sont donc des centaines de milliers de données très techniques qui ont été soumises et gardées à l'ECHA sur les propriétés toxicologiques, les tests et les études avec des informations sur les volumes, les usages et aussi les expositions, qui permettent de justifier la production et l'usage de tel type de molécule et d'en garantir la sûreté. Si certaines molécules sont jugées préoccupantes elles sont alors inscrites dans la liste des SVHC (Substance of Very High Concern). Ce sont par exemple les substances cancérigènes classées 1A et 1B, les mutagènes, les reprotoxiques ou persistantes biocumulables. Elles font alors l'objet d'une procédure d'autorisation assez lourde ou d'une interdiction.

Les industriels de la formulation qui n'utilisent pas forcément de grands volumes de produits sont fortement dépendants de leurs fournisseurs. Ils doivent s'assurer que ceux-ci ont bien enregistré leurs produits, car à partir du 1er juin, il ne sera plus possible de produire ou d'utiliser des substances pour plus de 1 tonne par an si elles n'ont pas été enregistrées. Le Ministère du développement durable et l'INERIS ont mis en place un service d'assistance réglementaire HELPDESK qui donne toutes les informations juridiques pour répondre aux questions des industriels. Par ailleurs l'UIC a sur son site et dans son organisation mis en place une aide REACH 2018 très complète.

Jean-Claude Bernier

Mai 2018

Pour en savoir plus :

– Le paradoxe apparent de REACH : contrainte et source d'innovation pour la chimie

– Les enjeux de la recherche en toxicologie et écotoxicologie dans le cadre de la mise en œuvre de REACH

– L'évaluation des substances chimiques dans le cadre de la mise en oeuvre de REACH

La chimie bien involontairement est venue récemment sur le devant de la scène médiatique lors de deux événements. Le premier, le 4 mars lors de l’empoisonnement de l’ex espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Julia sauvés in extremis à l’hôpital de Salisbury mais qui a ravivé les tensions entre Londres et Moscou. Le second, une attaque chimique qui se serait déroulée le 7 avril en Syrie dans la ville de Douma et qui a provoqué une riposte ciblée de la part des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. Dans les deux cas étaient soupçonnées des armes chimiques (1), peut-être un innervant, le Novitchok, en Angleterre et le chlore gazeux en Syrie. La chimie comme le nucléaire a souvent été détournée à des fins peu avouables pour en faire des armes, c’est son aspect le plus critiquable. La poudre noire, les explosifs, les bombes incendiaires existent depuis plus de 1500 ans, l’arme nucléaire et l’arme chimique sont plus récentes.

Il faut rappeler que les débuts de la guerre chimique remontent à la Grande Guerre de 1914-1918 (2). C’est en avril 1915 que les armées allemandes déploient 168 tonnes de chlore (Cl2 gazeux) au nord d’Ypres en Belgique. Le nuage vert dérive vers les tranchées occupées par les armées alliées sur sept kilomètres provoquant la panique mais, le nuage stagnant, la percée ne sera pas exploitée. C’est cet agent Cl2 qui semble être mis en cause lors de l’attaque de Douma par les armées syriennes. Il faut dire qu’après le chlore d’autres gaz ont été trouvés par les belligérants. Ce fut d’abord un autre suffocant le phosgène CCl2O, puis le gaz moutarde ou ypérite C4H8Cl2S (sulfure de 2,2'‑dichlorodiéthyle), non seulement suffocant mais aussi vésicant (3). L’imagination des militaires pour tuer leurs semblables est sans limite. Au cours du XXe siècle furent inventés les innervants neurotoxiques comme le tabun, le sarin et le VX de la famille des organophosphorés qui sont, à des degrés divers, inhibiteurs de la cholinestérase, un relaxant musculaire, et qui provoquent en quelques minutes après l’inhalation le blocage des muscles respiratoires (4).

Les spécialistes de la chimie analytique ont montré que c’est un poison de ce type qui a frappé S. Skrispal et sa fille. Il semble bien après analyses qu’il s’agisse du Novitchok, issu d’un programme de développement soviétique appelé Foliant qui travestissait ces types de molécules en insecticides ! C’est encore un organophosphoré mais fluoré qui peut être fabriqué à partir d’acétonitrile et de phosphate organique. C’est un agent binaire qui se présente sous forme de poudre ultrafine pouvant être administré au moyen d’aérosol dispersif ou à l’état gazeux. Huit à dix fois plus toxique que le VX, une concentration de 0,01mg/kg dans le sang conduit à la mort (5). Ses antidotes sont de type anticholinergique, comme l’atropine qui peut être administrée avec des oximes telles que la galantamine qui renforce son action. Mais d’après les experts les séquelles, même si on en réchappe, peuvent conduire à des handicaps sévères et permanents.

En 1993, 192 États ont signé une convention sur l’interdiction de la mise au point, du stockage et de l’utilisation d’armes chimiques (la Syrie ne les a rejoints qu’en 2013 sous la pression). A été créé dans la foulée l’OIAC (Organisation pour l’interdiction des armes chimiques) qui a déjà supervisé en 2014 avec l’ONU la destruction des stocks de ces armes en Syrie (6). Ce sont à nouveau les chimistes de cette organisation qui sont sollicités pour résoudre ces énigmes et qui développent les moyens analytiques pour identifier les traces de ces composés à chaque demande d’expertise. Ces experts de l’identification des molécules sont sur place en Syrie pour vérifier que l’attaque sur Douma a fait l’objet d’utilisation d’armes chimiques. Hélas même s’ils identifient le chlore, sa fabrication et son stockage sont exempts de déclaration car cette molécule est utilisée dans l’industrie et l’agriculture (7).

Jean-Claude Bernier

Mai 2018

Pour en savoir plus

(1) Les gaz de combat

(2) 1914-1918 : la guerre chimique

(3) Il y a cent ans : la guerre chimique

(4) Qu’est-ce qu’une attaque chimique ?

(5) Chimie et poisons

(6) De la difficulté d’éliminer les « armes chimiques » de Syrie

(7) La chimie en agriculture : les tensions et les défis pour l’agronomie

Organisé par le British Council en France, FameLab est un concours international de communication scientifique, gratuit et ouvert à toute personne exerçant une activité en rapport avec la science.

Le principe est simple :

Qui peut participer ?

Tout personne répondant aux critères suivants :

- Être âgé.e de plus de 18 ans ;

- Exercer une activité qui touche aux sciences (chercheur.e, étudiant.e, ingénieur.e, technicien.ne, enseignant.e dans le domaine des sciences, etc.) ;

- Résider ou étudier en France (toutes nationalités confondues).

» Critères d’éligibilité : https://www.britishcouncil.fr/famelab/participer/eligibilite

Comment participer ?

La sélection s’effectue en ligne : les candidat.e.s ont jusqu’au 15 avril 2018 pour soumettre une vidéo de leur présentation (d’une durée de 3 minutes).

» Soumettre sa candidature : https://www.britishcouncil.fr/famelab/participer/inscription

Plus d’informations

Non ce n’est pas à cause de la grève des éboueurs mais plutôt à cause de la Chine qui s’engage dans un nouveau protectionnisme économique avec la campagne « Ciel bleu 2018 ». Cette campagne durcit les exigences des douanes chinoises qui vont interdire l’importation de 24 types de déchets solides (1) dont la qualité est jugée mauvaise. On donne comme exemple les déchets plastiques non lavés et mélangés, les déchets métalliques divers, les vieux papiers et cartons mêlés dans la même balle. La tolérance devient très stricte avec un niveau qui ne doit pas dépasser 0,5 % de déchets indésirables.

Il faut se rappeler que la Chine importait près de 30 millions de tonnes (Mt) de papiers et cartons (2) par an, cette quantité qui sera très réduite dès 2018. Un contrôle encore plus sévère sera fait sur les plastiques importés en Chine, qui représentent près de 7,3 Mt en 2016. L’exigence touche huit familles dont les films polyéthylène (PE), le styrène, le polychlorure de vinyle (PVC), le polytéréphtalate d'éthylène (PET) (3) et le PET bouteille et le polycarbonate (PC) utilisé pour les CD et DVD. Ces plastiques devront être triés et lavés par famille avec des quotas imposés. Actuellement, 85 % des déchets plastiques exportés par l’Union européenne sont exportés vers la Chine. On conçoit bien que la Chine ne veut plus être la poubelle de l’Europe mais cela pose brusquement des problèmes économiques dans le secteur (4).

Le recyclage européen, qui était déjà depuis deux ans confronté à un durcissement douanier, a cru s’adapter en développant des étapes de tris plus contraignants, mais la profession pense que bientôt pour entrer en Chine il faudra fabriquer des produits finis : laver les films, broyer les emballages, les extruder et livrer des granulés.

C’est peut-être aussi une opportunité pour l’industrie française du recyclage (5). Si elle veut reprendre les exportations, il faut monter en gamme : sur-trier les papiers et cartons usagés, trier par classe les films, emballages et déchets plastiques, les broyer et les transformer par traitement thermique et extrusion. C’est créer de la valeur ajoutée et des emplois avec nos matières usées (6).

Il faut cependant sur le plan français reconnaître mieux cette industrie qui permet chaque année d’économiser plusieurs millions de tonnes de CO2. Il faudra redonner au marché du papier et du plastique recyclé un niveau de prix autorisant de nouveaux investissements (7). Il est temps car en Inde, en Malaisie, au Viêt Nam, des usines pour cette transformation intermédiaire se mettent en place.

Jean-Claude Bernier

Avril 2018

Pour en savoir plus

(1) Recyclage des matériaux et évaluation environnementale

(2) Recyclage et valorisation des déchets

(3) Les textiles imper-respirants

(4) Faire du déchet une ressource, un enjeu pour l’industrialisation des filières et des territoires en France

(5) Les déchets : valorisation traitement

(6) Transformer les déchets en ressources

(7) Ingénieur Génie des procédés / Génie chimique (fiche Métier) (187)

On a trouvé des textes décrivant l’obtention de savon datant de – 3000 av. J.-C., mais son usage existe probablement depuis la préhistoire. Le mot sapo en gaulois a donné en français le mot savon.

Le savon à travers les siècles

À travers les siècles le mode de fabrication a toujours utilisé deux substances :

- un corps gras, une graisse animale (de bœuf, de mouton, de cochon ou de sanglier…) ou une huile végétale (d’olive, d’arachide, de coprah, de palme...)

- une base alcaline, présente dans les cendres issues de combustion de plantes ou de bois. Le produit basique présent dans les cendres est un carbonate de sodium ou de potassium (Na2CO3 ou K2CO3).

Pendant des siècles la fabrication est restée artisanale, avec les matières premières régionales aussi bien pour le corps gras que pour les cendres.

En 1823, le chimiste français Eugène Chevreul comprend la réaction qui se passe quand on chauffe ensemble la graisse et la base pour former le savon. Cette réaction est appelée saponification. Il identifie aussi la nature ionique des entités constituant les savons.

Quels sont les constituants des corps gras ?

Les corps gras sont des triesters naturels du glycérol appelés aussi triglycérides.

Ils sont formés à partir de glycérol de formule HOH2C-CHOH-CH2OH ( ) et d’acides dits « gras », RCOOH, où R est une très longue chaîne carbonée H3C-(CH2)n-, (n pouvant aller de 3 à 35 ) (1).

Par exemple le triester de l’acide palmitique a pour formule

La réaction de saponification

La réaction de saponification est réalisée de nos jours à l’échelle industrielle en chauffant des corps gras en présence de soude NaOH ou de potasse KOH. On obtient des ions carboxylates à longues chaînes carbonées (2).

Avec la soude on obtient des carboxylates de sodium donnant des savons durs et avec la potasse des carboxylates de potassium donnant des savons mous ou liquides.

On trouve dans le commerce un très grand choix de savons, du fait d’une très grande variété de matières premières parmi les corps gras naturels. Ainsi, il peut y avoir autant de savons « à l’huile d’olive » qu’il y a de variétés d’huiles d’olive !

Historiquement, une teneur de 72 % en masse d’acides gras était garantie dans le savon de Marseille traditionnel, uniquement préparé à partir d'huile d'olive.

Le rôle du savon

Dans l’ion carboxylate l’extrémité de la chaîne COO- est hydrophile (qui aime l’eau) et la longue chaîne R est lipophile (qui aime la graisse). Ces deux propriétés simultanées permettent d’ôter la graisse d’un vêtement, de la peau ou de tout objet et de l’entrainer avec l’eau(3).

En cette période propice aux virus, respectez les consignes de lavage des mains préconisées par « Santé publique France ». Le lavage des mains au savon permet par la friction et la formation de mousse de déloger la saleté et les virus, puis de les évacuer avec le rinçage. Mais le savon ne tue pas les virus ni les bactéries.

Françoise Brénon et l'équipe Question du mois de Mediachimie

(1) Les triglycérides ont pour formule générale

CH2-O-CO-R1 où R1, R2 et R3 sont des longues chaînes carbonées qui peuvent différer.

|

CH-O-CO-R2

|

CH2-O-CO-R3

(2) Par exemple, pour un corps gras avec la même chaîne R, la réaction de saponification a pour bilan

Le carboxylate de sodium a pour formule RCOO –, Na+

Le carboxylate de potassium a pour formule RCOO –, K+

(3) Schématiquement la molécule ionique de savon est représentée ainsi :

La tache de graisse va être emprisonnée par les queues lipophiles des molécules qui s’organisent autour d’elle en sphère, les parties hydrophiles étant en contact avec l’eau. L’ensemble est appelé une micelle.

Exemple d’une goutte d’huile piégée

La récente décision du régime de Kinshasa (RDC, république démocratique du Congo) de taxer les volumes d’extraction du cobalt (1) des sociétés minières non à 2 % mais à 10 % considérant que ce métal devient stratégique n’est pas sans incidence sur notre consommation. Le cobalt et ses sels sont utilisés pour les alliages spéciaux, les carbures des outils de coupe, les catalyseurs, les aimants (2) mais surtout en 2017 à plus de 50 % pour les batteries ion–lithium, alors que cette utilisation ne représentait que 10 % en 2010. Les milliards de smartphones, nos outils électroniques nomades et les gigantesques objectifs de véhicules électriques en sont responsables. En effet dans tous ces objets ou automobiles le fonctionnement électrique est assuré par des batteries stockant l’énergie qui sont majoritairement des batteries ion–lithium (3).

Dans ces systèmes électrochimiques (4), lors de la décharge le lithium perd un électron qui produit le courant dans le circuit extérieur, l’ion Li+ migre alors à travers l’électrolyte et s’intercale dans la cathode constituée de feuillets de LiCoO2 .C’est dire qu’à côté du lithium il y a dans chaque batterie une quantité non négligeable de cobalt. On estime que par kWh il faut environ 600 à 800 g de Li2CO3 et de l’ordre de 180 à 230 g de cobalt. Cette quantité peut baisser si on utilise des batteries de type Li(CoNi)O2 ou Li (MnCo)O2 ou encore Li(CoMnAl)O2 (5) et passer par exemple de 60 % à 20 % de la masse en sacrifiant un peu sur la charge maximum.

Même si la capacité massique des batteries a doublé en dix ans et si le prix du Kwh va être divisé par deux en cinq ans d’ici 2023, la demande des constructeurs automobiles devient très pressante (6). Des marques comme Tesla ou Volkswagen annoncent pour les millions de voitures à produire des besoins annuels de 100 GWh et 200 GWh respectivement après 2020, ce qui représenterait au total de l’ordre de 69 000 tonnes de cobalt à cette échéance, soit près de 70 % de la production mondiale 2016 ! La multiplication des « gigafactories » de piles électriques (7) devrait permettre à l'horizon 2020 de produire en un an plus de batteries que la production mondiale totale jusqu'en 2014 !

Pour faire face à cet emballement les grands constructeurs veulent assurer leurs approvisionnements et passent de méga contrats avec (Contemporary Amperex Technology), LG Chem, BYD Auto, Samsung… La Chine rachète à Glencore la mine de Tenke Fungurume en RDC pour plus de 2 milliards US $. Dans la foulée le cours du cobalt flambe, de 40 000$/t en 2017 il atteint 87 000 $/t au printemps 2018, et pourtant la production qui était de 62 000 tonnes en 2013 a presque doublé en 2017. C’est la RDC qui domine le marché avec une production de 64 000 tonnes en 2017 suivie dans l’ordre par la Chine, le Canada, la Russie…

La France, grâce à la Nouvelle-Calédonie, est dans le top 10 avec 3 500 tonnes.Cette position dominante de la République démocratique du Congo est assez critique. En dehors des conditions quasi esclavagistes de l’extraction minière, la situation politique du régime de Kinshasa, aux prises avec des rebelles, fait craindre, avec la mainmise de la Chine sur les approvisionnements, une situation de pénurie. Les prévisionnistes tablent sur une augmentation de la demande de 1930 %. Les électrochimistes (8) peuvent cependant dégonfler cette « bulle » avec de nouveaux systèmes, Li-FePO4, Na-ion, Zn-air, Na-S … qui n’exigent plus de cobalt mais ne sont pas encore sur le marché pour l’immédiat.

Jean-Claude Bernier

Mars 2018

Pour en savoir plus

(1) Le cobalt (produit du jour SCF)

(2) Les matériaux stratégiques pour l’énergie

(3) Meilleurs matériaux pour batteries à ions-Li. L’approche déductive et inductive de la chimie (video-conférence)

(4) Stocker l’énergie pour communiquer (Chimie et… junior)

(5) Lithium–ion : de nouvelles batteries antiaériennes ?

(6) Stockage de l’électricité : élément clé pour le déploiement des énergies renouvelables et du véhicule électrique

(7) Elon Musk au secours des énergies renouvelables

(8) Les accumulateurs électrochimiques pour les transports : Li-ion et nouvelles chimies

La chimie jalonne la fabrication et le vieillissement du vin. Goût, santé, procédés… Quel est son impact exact ? Jusqu’où peut-on le maîtriser ? Emission en public le mercredi 21 mars, au foyer haut du Lieu Unique, 2 rue de la biscuiterie à Nantes, de 19h précises à 20h30, en direct sur Prun, puis en podcast sur le site labodessavoirs.fr

Le Labo des Savoirs : Site | Facebook

L’ONG Générations Futures a compilé les données d’échantillons de fruits et légumes analysés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) prélevés dans les grandes surfaces et grossistes et en a fait l’annonce le 20 février. Cette annonce a été reprise à foison par les média écrits et audiovisuels avec les gros titres : « 75 % des fruits et 41% des légumes contaminés par des pesticides ». Nous qui essayions cinq légumes et fruits par jour dans une alimentation équilibrée nous en sommes tombés de nos marmites. Comme le dit un célèbre humoriste : « je ne peux plus manger de fruits et légumes à cause des pesticides, plus de viande car il y a des hormones, plus de poissons car ils contiennent des métaux lourds, il me reste de l’eau pour me nourrir encore faut-il qu’elle soit potable ! » (1).

Dans cette annonce pour faire le buzz on ne trouve pas de résultats chiffrés d’analyses ni de détails sur les protocoles, spécialement mal venue pour saper la confiance du consommateur envers les producteurs à l’heure du Salon de l’agriculture à Paris (2).

De quoi parle-t-on enfin ? On cite la limite maximale de résidu (LMR) pour les produits phytosanitaires (3), seuil maximal autorisé pour un aliment transformé ou non, elle est pour la plupart des pesticides fixée réglementairement à 0,1 mg/kg (0,1 partie par million - ppm). Cette valeur très basse, mesurable grâce aux progrès de la chimie analytique (4), notamment à la chromatographie couplée à la spectrométrie de masse (5), est fixée à partir de la DJA - Dose Journalière Admissible. Celle-ci est fixée avec une marge de sécurité d’un facteur 100 à 1000 à partir de la Dose Sans Effet (DSE) quantité maximale de substance pouvant être ingérée par un animal quotidiennement sans troubles physiologiques et exprimée en mg/kg de poids.

On passe donc de la DSE/1000 à la DJA (qui sont des éléments de toxicologie) puis à la DJA divisée encore par un facteur de sécurité pour donner la LMR qui s’exprime le plus souvent en fraction de ppm. Les média pilotés tous par le panurgisme ne devraient-ils pas faire un effort de réflexion et consulter des sources impartiales comme par exemple le dernier rapport de l’EFSA (European Food Safety Authority) (6). Paru en avril 2017 sur les résidus de pesticides des fruits et légumes prélevés chez les producteurs en 2015 il a concerné 84341 échantillons sur lesquels 220 pesticides ont fait l’objet d’analyses. 69 % des échantillons provenaient de l’Espace économique européen (EEE), 26 % de pays tiers et 5% d’origines non définies. 97% des échantillons étaient en dessous du niveau de résidu maximum (LMR) dont 55% étaient exempts de pesticides car en-dessous de la limite de détection qui est de quelques ppb (partie par milliard). Sur les 2,8% au-dessus de la limite seuls 1,6% excédaient nettement cette limite (1,2% se situant dans la marge d’erreur). Pour les analyses concernant les produits issus des pays tiers, 3,4% excédaient la marge réglementaire, l’EFSA note un progrès dans ce domaine puisqu’en 2012 ils étaient 7,5%.

Parmi les produits dénotant un excès de pesticide (les 1,6%) on trouve 3,4% des brocolis, 1,7% des raisins de table, 0,8% du poivre, 0,4% des aubergines, 0,3% des bananes, ce qui reste tout de même de 96,6% à 99,7% de ces légumes et fruits tout à fait sains et mangeables.

On est loin des annonces alarmistes du 20 février. L’organisation de l’EFSA s’appuyant sur un réseau de laboratoires de chimie analytique (7) agréés dans les pays européens permet d’avoir des indicateurs scientifiques fiables, elle est un élément clef de la sécurité des consommateurs européens. Le programme européen de surveillance permet de conclure : que les niveaux quantifiés de résidus de pesticides dans les principaux aliments consommés par les européens n’entrainent pas de risque significatif sur le long terme pour la santé des consommateurs.

Dans la perspective d’une agriculture raisonnée du 21e siècle et de renforcer la confiance, il est raisonnable d’envisager comme le gouvernement le souhaite non pas une disparition des ajouts de phytosanitaires mais une forte diminution et le développement de l’innovation pour la protection des plantes comme le pratique l’INRA et le CNRS en France en suivant plusieurs pistes :

- utiliser des prédateurs des ravageurs des cultures comme les larves de trichogrammes contre la pyrale du maïs et les coccinelles contre les pucerons ;

- mobiliser des bactéries et des champignons comme le bacillus thurigiensis ou des virus comme dans la carpovirusine développé par l’INRA ;

- disperser des médiateurs chimiques comme les phéromones (8) permettant la confusion sexuelle des insectes, très efficace pour la protection des vignobles ;

- le biocontrôle pour renforcer la résistance naturelle des plantes avec de nouvelles méthodes modifiant les gènes soit par croisement soit par des techniques (NPBT - new plant breeding techniques) comme le CrispR-Cas9 (9) ciblant le génome.

Reste l’agriculture biologique qui se développe avec un marché en 2017 de 7 milliards €, et une progression à deux chiffres en France. Elle ne représente encore que 5% des terres cultivables et 4,5% du marché alimentaire. A côté des prix excessifs pratiqués, l’EFSA demande à ce que les produits bio ne soient pas exempts des contrôles, en particulier sur les LMR. En effet, lors d’une récente étude, l’agence canadienne a trouvé plus de 40% des fruits et légumes bio contenant des pesticides, soit par un bruit de fond de sols précédemment traités ou de non-respect du cahier des charges de l’agriculture biologique.

Jean-Claude Bernier

Février 2018

Pour en savoir plus :

(1) L’eau du robinet est-elle polluée ?

(2) La chimie en agriculture : les tensions et les défis pour l’agrochimie

(3) Les produits phytopharmaceutiques pour une alimentation de qualité pour tous

(4) La chimie analytique au service de la toxicologie médico-légale

(5) Spectrométrie de masse (MS : mass spectrometry) (vidéo en anglais, 7:58)

(6) The 2015 European Union report on pesticide residues in food - European Food Safety Authority EFSA Journal (2017) 15(4):4791, 134 pp.

(7) Les chimistes au service de la sécurité des personnes, des biens, de la santé et de l’environnement

(8) Les phéromones et le cerveau des insectes

(9) Chimie et biologie de synthèse (colloque)

Les jeux olympiques d’hiver en Corée à PyeongChang débutent vendredi 9 février. La séance d’ouverture risque d’être un peu perturbée par l’absence de certains athlètes. Le froid polaire qui règne actuellement avec -22°C et le vent glacial font dire à quelques délégations comme l’Italie et la Nouvelle Zélande que ce n’est pas un temps pour défiler même dans cette magnifique esplanade olympique des athlètes en pleine préparation. De plus, près de 1400 agents de sécurité sont sur le flanc, frappés par un norovirus de gastro-entérite probablement due à l’alimentation ou l’eau du centre pour jeunes où ils sont logés près du village des athlètes. Les organisateurs font tout pour que ces derniers ne soient contaminés et procèdent à de nombreuses analyses (1). Pour la survie des spectateurs de la cérémonie d’ouverture ils vont distribuer des kits de confort composés de bonnets, couvertures et coussins chauffants « chimiques » (2).

Mais heureusement l’évènement sportif et technologique va bientôt faire oublier ces petits tracas. Les skieurs sont équipés des derniers cris en matière de skis de compétition (3) ainsi que de combinaisons assurant confort et performance (4). Les descendeurs et les funambules du saut à skis pour se protéger font appel à la chimie (5) et pourront accélérer à fond grâce aux matériaux composites (6).

Ces jeux sont aussi une grande vitrine des nouvelles technologies, puisqu’entre les compétitions on pourra voir au pavillon de la culture et des TIC (7) une exposition qui mêle l’art et l’éclairage avec LED et lasers (8). L’une des attractions sera l’œuvre de l’initiateur des jeux vidéo Nam June Paik : une tortue géante de 12x6 m composé de 166 écrans de télévision (9). Les spectateurs pourront aussi voir des expériences et démonstrations du réseau 5G en télécom, de l’internet des objets, de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et des concerts en hologrammes 3D.

Pas de doute nous sommes bien en Corée !

Jean-Claude Bernier

février 2018

Pour en savoir plus

(1) L’eau au labo (vidéo, 5:02)

(2) Ces coussins contiennent un gel d’acétate de sodium (NaCH3COO) en solution saturée. Un choc, provoqué par une capsule métallique pliée, entraine l’apparition de cristaux qui provoquent l’entière cristallisation de l’acétate. Cette cristallisation est exothermique et absolument sans danger.

(3) Performance d’un ski de course : structure composite et glisse sur la neige

(4) Des textiles pour sportifs. Apport de la chimie pour améliorer confort et performances

(5) Technologie et performance sportive

(6) Les matériaux composites dans le sport

(7) Les matériaux avancés, moteurs de l’innovation en électronique

(8) Nos données dans le chaos : le laser à la rescousse de la fibre optique

(9) EnLEDissez vous !

A l’occasion du colloque Chimie et Biologie de synthèse qui aura lieu le mercredi 14 février 2018 à la Maison de la Chimie, à Paris, Mediachimie vous propose quelques questions pour découvrir la biologie de synthèse.

Bon quiz !

En savoir plus sur le colloque

L’hiver 2017/2018 est semble-t-il propice aux chutes de neige, les stations d’altitude se frottent les mains et les passionnés de ski se réjouissent lors des vacances de Noël et de février. Mais savez-vous comment se forme la neige et comment elle vieillit ?

La formation des cristaux

La vapeur d’eau issue de la basse atmosphère remonte avec les mouvements ascendants vers des altitudes élevées où règnent des températures basses. Au sein des nuages ayant une température largement en dessous de zéro, la vapeur d’eau se condense alors sous forme de très petites gouttes d’eau en surfusion (1) ou de microscopiques germes de glace : c’est la naissance du cristal. La vapeur d’eau continue à se condenser sur ces germes qui croissent d’une taille de quelques microns à quelques millimètres et donnent trois types de cristaux suivant la température à laquelle ils se forment : les étoiles - les plaquettes - les aiguilles.

Évolution de la neige

Soumis à différents paramètres (vent, température, pluie, soleil) les différents cristaux subissent des transformations continues et forment des couches variées au sol. Certaines sont dures, d’autres tendres. En observant la neige à la loupe binoculaire on distingue plusieurs formes de petits grains aux formes variées :

- grains fins en couches compactes : le vent a brisé les cristaux qui se redéposent en petites particules qui forment des rides comme le sable fin et des corniches sur les sommets ;

- grains à faces planes : il s’agit d’une vieille neige où les liaisons entre grains sont très faibles. Enfouie sous une neige fraiche elle est très fragile et peut déclencher une avalanche par plaque ;

- grains ronds : il s’agit là d’une neige qui a été mouillée sous l’effet du soleil ou de la pluie. Elle forme soit des couches molles si la température est douce et la neige contient de l’eau liquide, soit des couches dures si la neige a regelée : c’est la « neige de printemps ».

La neige et la glisse

Sur des skis on peut glisser sur la neige à des vitesses de plusieurs dizaines de mètres par seconde. La glisse est un phénomène compliqué (2). En fait on ne glisse pas sur la neige mais sur un film d’eau qui se crée entre la semelle du ski en polyéthylène (3) et la neige. Pour améliorer la glisse la structure de la semelle est semblable à un pneu pour bien évacuer l’eau et éviter le phénomène de succion qui freinerait le skieur. On peut aussi l’enduire de « fart » à base de paraffines et de molécules de fluorocarbures (4) hydrophobes.

Bon schuss !

L'équipe Question du mois

(1) La surfusion est un état de la matière qui demeure en phase liquide alors que sa température est plus basse que son point de solidification.

(2) Pour en savoir plus, allez découvrir l’article Les skis un équipement de haute technologie

(3) Le polyéthylène est formé à partir du monomère éthylène (ou éthène) de formule H2C=CH2

(4) Parmi eux le PTFE (polytétrafluoroéthylène), connu sous le nom commercial téflon© passé dans le vocabulaire courant. La formule de son monomère est : F2C=CF2

Source photos cristaux : site MétéoFrance, Phénomènes météo / La neige et ses transformations

La nouvelle plateforme d’admission post bac Parcoursup (1) qui succède à APB est ouverte depuis le 15 janvier. Dès le 22 janvier et jusqu’au 13 mars les lycéens pourront y entrer leurs dix vœux sans ordre de préférence. Lors de la seconde quinzaine de mars, l’examen de ces vœux conduira aux « fiches avenir » comportant l’appréciation de leurs enseignants du lycée. Il faudra attendre fin mai pour recevoir les réponses qui permettront aux futurs étudiants de choisir et de prendre contact avec l’établissement choisi. Après le baccalauréat, s’effectueront les inscriptions ou des procédures complémentaires qui s’ouvriront pour ceux qui n’ont pas reçu de réponses positives.

Chers lycéens et professeurs, dans vos choix n’oubliez pas que la chimie et ses disciplines voisines : le génie chimique, la biochimie, la science des matériaux vous offrent des formations scientifiques et technologiques qui conduisent à des métiers super intéressants.

Si vous souhaitez des formations courtes de Bac+2 ou Bac+3 qui conduisent à des métiers de techniciens (2) ou même CAP et Bac Pro pour ceux d’opérateurs (3) vous avez la possibilité de suivre les 32 formations de BTS en chimie et génie chimique en lycée. En université vous avez le choix entre les 87 DUT en chimie et les 80 DUT de génie chimique et génie des procédés en biologie ou plasturgie.

Si vous optez pour des formations plus longues à Bac+3 et Bac+5, le choix est encore plus vaste parmi les 90 licences en chimie puis après, les 67 masters en chimie et les 8 en biochimie auxquels s’ajoutent les 64 masters en science des matériaux (4).

De plus en chimie vous disposez des 20 écoles de chimie et de génie chimique qui conduisent après 3 ans au diplôme d’ingénieur très côté au plan européen. Pour y entrer : soit la voie des classes préparatoires CPGE ou sur titres après un BTS, un DUT ou licence Pro pour entrer en 1e année, après un master pour entrer en 2e année. Cinq écoles ont des classes préparatoires CPI accessibles directement après le bac (5). Ces 20 écoles, bien réparties sur le territoire, forment 1600 Ingénieurs par an.

Tous les métiers de la chimie, techniciens, agents de maîtrise, assistant ingénieur, ingénieur, directeur d’usine, chercheur (6), sont très bien décrits sur notre site Mediachimie.org (7). Mais si vous voulez encore plus de détails sur votre future carrière et rencontrer les professionnels et industriels de la chimie patientez un peu et venez en masse au « Village de la chimie » les 9 et 10 février au Parc floral de Vincennes où, parmi les nombreux stands des organismes, le stand de Mediachimie.org vous dévoilera les nombreux parcours de formation et de carrière.

Jean-Claude Bernier

janvier 2018

Pour en savoir plus

(1) Site Parcoursup.fr

(2) Technicienne de recherche (vidéo, 3:25)

(3) Opérateur polyvalent dans l’industrie chimique (vidéo, 1:14)

(4) La chimie et les écrans sensitifs (vidéo, 7:42)

(5) Le sigle CPI signifie « cycle préparatoire intégré aux écoles d’ingénieur chimiste et de génie chimique ». En savoir plus sur les écoles assurant cette formation.

(6) Enseignant chercheur en chimie – université (vidéo, 3:47)

(7) Mediachimie.org – espace métier

Autres liens :

Vous voulez découvrir la “ Chimie ”, ses multiples métiers et les perspectives de carrières ?

Vous voulez mieux connaître les filières de formation qui mènent à ces métiers ?

Venez au Village de la Chimie, des Sciences de la Nature et de la Vie le 9 et 10 février 2018 au Parc Floral-Bois de Vincennes

Découvrir /S'orienter / S'insérer

Renseignements et inscriptions : www.villagedelachimie.org

Accès gratuit : Vendredi 9, 9h-17h ; Samedi 10, 10h-17h

Voir le communiqué de presse (PDF)

Créé en 2004 à l'initiative de l'U.I.C. Ile de France et du CFA AFI24, soutenu par les entreprises et les établissements de formations des disciplines scientifiques concernées, le Village de la Chimie invite les jeunes à découvrir les métiers, les emplois, et les formations, initiales, supérieurs et en apprentissage, de la chimie et des sciences de la nature et de la vie.

Dans un même lieu, le Village de la Chimie offre aux jeunes, la possibilité :

|

Pour ce faire, les jeunes trouveront au Village :

- une organisation spécifique du pôle formation, où l’information sur l’apprentissage est placée au centre des établissements de formation, afin que les jeunes puissent s’informer sur ce dispositif en liaison avec les responsables des différentes filières de formation du CAP/BEP jusqu’au niveau ingénieur.

- un pôle spécifique d’information sur la meilleure orientation possible vers tous les domaines d’activité grâce à la présence de l’ONISEP et sur les métiers présentés grâce à la présence de MEDIACHIMIE, première médiathèque dédiée à la fois à la chimie, à ses innovations, à ses métiers et à ses formations. La présence de la mission locale des Villes du Nord du Bois permet aux jeunes ayant des difficultés d’insertion professionnelle d’être aidé dans leur recherche.

- des stands spécifiques de relectures de CVs et de préparation aux entretiens d’embauche pour les aider à se mettre en valeur afin de trouver du travail rapidement.

- des conférences animées par nos scientifiques partenaires qui permettent une meilleure compréhension de toutes les applications nouvelles issues de la recherche, ainsi que les possibilités offertes en termes d’emploi qui en découlent.

- des stands de démonstration ou les jeunes peuvent voir se matérialiser ce qui a été présenté lors des conférences tout comme ce qu’ils apprennent au cours de leurs études.

- des tables rondes « Métiers et Parcours de Formation » pour que les jeunes comprennent mieux l’organisation de l’entreprise tout comme les passerelles possibles entre les différents métiers tout au long de leurs carrières.

En outre les entreprises présentes ont été mobilisées pour que les jeunes puissent y trouver leurs stages et y être accueillis pour leur formation en alternance en rapport avec leurs souhaits et leurs futurs métiers.

En complément à cette mobilisation et pour une meilleure information un cycle d’ateliers est proposé ayant pour but de répondre aux questions des jeunes diplomés afin de leurs permettre de s’insérer au mieux dans la vie professionnelle :

- L’utilisation d’internet et des réseaux sociaux pour me faire recruter

- Chercheur, pourquoi pas moi ?

- Préparation à l’entretien d’embauche : les automatismes et bonnes attitudes

- Créer son entreprise, pourquoi pas moi ?

- Ce que les recruteurs attendent de moi

La consommation du chocolat va s’accélérer en cette période des fêtes, mais connaissez-vous bien l’objet de cette douceur envahissante ? En début de chaîne de fabrication sont les cabasses cueillies sur le cacaoyer qui contiennent 20 à 50 fèves blanches. Celles-ci sont nettoyées puis laissées à fermenter à l’abri de la lumière durant 4 à 5 jours pour faire disparaître la pulpe qui les recouvre. Après séchage au soleil ou sous air chaud, on trie les fèves les plus dodues pour ensuite les griller à 120 °C /140 °C elles obtiennent alors leur coloration marron. Le concassage qui suit permet d’obtenir la pâte de cacao et la poudre de cacao. Le chocolat par lui-même est fabriqué par mélange de la pâte de cacao avec du sucre, du beurre, et du lait après agitation mécanique à 80 °C puis coulage en moule et refroidissement, la cristallisation intervient au-dessous de 36 °C.

Il y a plusieurs sortes de chocolat (1) :

- le chocolat noir à plus de 50% de cacao, avec du sucre, du beurre de cacao, de la vanille et de la lécithine de soja ;

- le chocolat au lait, qui contient moins de cacao et les mêmes ingrédients auxquels on ajoute le lait ;

- le chocolat blanc qui ne contient que du beurre de cacao ainsi que le sucre, le lait, la vanille et la lécithine de soja.

Le cacao et donc le chocolat contiennent des polyphénols, surtout des flavanoïdes et des anthocyanes qui ont la propriété de piéger les radicaux libres toxiques pour l’organisme (2).

C’est par ailleurs un aliment gras par ses triglycérides qui contiennent principalement l’acide oléique, un acide gras insaturé (Omega 9), et l’acide stéarique, qui une fois dans l’intestin se « désature » en acide oléique, excellent pour éliminer le cholestérol et combattre les maladies cardio-vasculaires. Est-ce que ces acides gras sont mauvais pour la ligne ? À côté des triglycérides, le chocolat contient des méthylxanthines comme la thréobromine et la caféine qui sont des molécules lipolytiques c’est-à-dire qu’elles dégradent les graisses de l’organisme - ce sont les mêmes que l’on trouve dans les crèmes amincissantes (3).

Le chocolat a d’autres vertus, il apporte des oligoéléments comme le magnésium, le phosphore et le potassium, mais aussi des molécules euphorisantes et stimulantes, les endorphines comme le phenyléthylamine et la sérotonine (4) qui « font plaisir » à l’organisme. N’a-t-il donc que des qualités ce produit exotique (5) venu des Mayas et des Aztèques par les conquistadors espagnols et popularisé en France à la cour de Versailles par le roi Louis XIV et la reine Marie-Thérèse d’Autriche ? Non, il contient du sucre qui augmente la glycémie, d’où une attention particulière à lui porter pour les diabétiques. De même, pour nos amis les animaux la théobromine du chocolat est toxique : pour les chiens, car, non éliminée dans le sang, elle peut provoquer des convulsions et des hémorragies internes, et aussi pour le chat, mais lui, n’aime pas le sucré (6).

En cette fin de 2017 nous ne risquons pas une pénurie car la cotation en décembre du cacao est de 1850 $ la tonne alors qu’en certains novembres de 2011, 2014 et 2015 elle avait dépassé 3000 $ la tonne. En cause l’extrême volatilité du cours du cacao qui dépend fortement de la situation géopolitique de l’Afrique de l’Ouest qui fournit presque 60% de la production mondiale avec la Côte d’Ivoire et le Ghana. La consommation mondiale de chocolat atteint de l’ordre de 3 Mt, en France 392 000 t (7) mais les plus gros consommateurs en Europe sont les Suisses suivis des Autrichiens et des Belges.

Faites cependant un peu attention durant la « trêve des confiseurs ». N’oubliez pas l’enseignement de Paracelse « Rien n’est poison, tout est poison ; seule la dose fait le poison » et sur les marchés de Noël préférez le verre de chocolat chaud au vin chaud mais avec modération (8).

Jean-Claude Bernier

décembre 2017

Quelques ressources pour en savoir plus :

(1) Expériences autour du chocolat

(2) Le chocolat est-il bon pour la santé ?

(3) Les emplois thérapeutiques du chocolat

(4) Sport et cerveau (Collection Chimie et… junior)

(5) Le chocolat (Produit du jour SCF)

(6) Le goût : de la molécule à la saveur

(7) Chimie et la chocolaterie

(8) La chimie des sens ? Il y a tant de découvertes à faire !

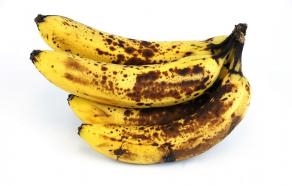

Les bananes font partie des fruits qui murissent après cueillette.

Composition de la banane et de sa peau

La banane contient entre autres de la cellulose (1), des glucides (2), des lipides (3), des enzymes (4) et des polyphénols (5). Au sein des cellules il existe des compartiments, ce qui permet aux composés phénoliques de ne pas être en contact avec les enzymes présentes.

Altération de la peau et action du froid

Si les membranes des cellules sont altérées ou blessées, les enzymes et les polyphénols vont se trouver simultanément en contact entre eux et avec l’oxygène de l’air.

Cette altération peut avoir lieu par égratignure de la peau, par choc ou par refroidissement excessif. En effets les lipides des membranes des cellules végétales ajustent les proportions d’acides gras insaturés en fonction de la température. Si la température est trop basse la membrane devient trop fluide et perd son étanchéité. Alors enzymes et polyphénols peuvent se mélanger et réagir. La banane subit alors la « chilling injury » ou « blessure par refroidissement ». Pour ce fruit, on estime à 12,5 °C la limite au-dessous de laquelle il y a altération.

Les réactions mises en jeu dans le brunissement

En présence d’oxygène, les enzymes polyphénol oxydases (PPO) (6) permettent l’oxydation des phénols en quinone. Puis le processus se continue par une polymérisation en mélanine (7) qui est brune à noire.

Alors, comment éviter d’avoir des bananes avec des taches noires ?

- Achetez-les plutôt vertes

- Ne les mettez pas au réfrigérateur et ne les choquez pas

- Ne les stockez pas près d’autres fruits car ils émettent tous de l’éthylène qui accélère le murissement

Certains conseillent de les suspendre par la tige et de les envelopper dans un sac plastique pour éviter le contact avec l’oxygène. C’est un peu contradictoire avec l’atmosphère alors confinée qui contiendra de l’éthylène qui va continuer à les faire murir plus vite !

Dans de nombreux cas la lutte est dérisoire car hélas dans les grandes surfaces les fruits sont stockés dans des chambres froides et l’induction des réactions est déjà dans le fruit sur l’étal !

Vous voulez faire une salade de fruits ? Comment éviter le noircissement des bananes coupées ?

Les polyphénol oxydases étant inhibées par les acides, pour éviter que les rondelles de la banane coupée noircissent on peut les arroser avec du jus de citron ou de l’eau dans laquelle on a dissous un peu de vitamine C (acide ascorbique) (8). Ceci est aussi vrai pour les pommes.

Jean-Claude Bernier, Françoise Brénon et l'équipe Question du mois de Mediachimie

(1) La cellulose est un enchaînement linéaire de molécules de D-glucose. C’est le principal constituant de la paroi des cellules végétales.

D-glucose.

D-glucose.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose

(2) Le glucose est un exemple de glucide.

(3) Les lipides constituent la matière grasse de l’aliment.

(4) Une enzyme est une très grosse protéine jouant un rôle de catalyseur, c’est-à-dire qui est capable d’accélérer une réaction chimique.

Source : http://biochim-agro.univ-lille1.fr/brunissement/co/ch2_II_b.html

(6) Transformation d’un diphénol en quinone. La catécholoxydase est une PPO, métalloenzyme contenant du cuivre qui est le site d’interaction avec l'oxygène et le substrat phénolique.

Source : http://biochim-agro.univ-lille1.fr/brunissement/co/ch2_II_b.html

(7) La mélanine est une macromolécule brune.

(8) La vitamine C est identique à l’acide L-ascorbique. Le citron contient naturellement de l’acide citrique et de la vitamine C. L’acide inhibe l’enzyme. La vitamine C est un réducteur qui subit l’oxydation à la place des polyphénols, ce qui les conserve. On parle aussi de rôle « anti-oxydant » ou « anti-oxygène ». La vitamine C porte le nom de code E 300 parmi les additifs alimentaires.

Le manuel d’écriture inclusive suivi d’une pétition signée par près de 400 enseignants favorables à cette féminisation de la langue fait polémique et débat, même dans les plus hautes sphères de l’Éducation Nationale et du gouvernement. Même le premier ministre confronté à « la déclaration des droits humains et du·de la citoyen·ne » s’en est offusqué. Mediachimie.org toujours à la pointe de l’actualité pédagogique se doit de poser la question : dans notre discipline, la chimie, la parité des genres est-elle respectée ?

Il semble hélas en regardant la classification périodique du tableau de Mendeleïev (1) (2) que le genre masculin prédomine : Li le lithium, Na le sodium, Fe le fer, Co le cobalt etc… Tout paraît masculin, même les dérivés : NaCl le chlorure de sodium, FeO le protoxyde de fer, BaO l’oxyde de baryum. On peut cependant aller chercher Fe3O4 la magnétite, CaO la chaux vive et même Ba(OH)2 la baryte ou SiO2 la silice pour mettre un peu de douceurs dans cette assemblée de brutes.

En réalité le féminin est plutôt réservé à des objets ou assemblages plus évolués et complexes. On parle d’un atome mais mieux d’une molécule, du produit de la réaction, d’une solution et de son soluté. En hommage aux fonctions biologiques supérieures de la femme, on remarque surtout la synthèse chimique et peu son catalyseur. En chimie du solide, même si on identifie le procédé du frittage, l’objet fini reste la céramique.

C’est dire que notre discipline est assez bien équilibrée entre le masculin et le féminin. Les choses se compliquent peut-être au laboratoire ou dans l’entreprise où peuvent travailler l’ingénieur et la laborantine, dénotant un machisme qui n’est plus d’époque. Heureusement dans les écoles de chimie de la fédération Gay-Lussac il y a maintenant autant d’élèves féminines que masculins qui préparent des diplômes d’ingénieur·e·s - si j’applique la règle du point médian encore appelé point d’altérité ! Mais que faire avec les mots épicènes identiques au masculin et au féminin comme linguiste mais aussi chimiste ? Aurais-je l’audace lors d’une évaluation dire et écrire : « ce laboratoire comporte d’excellent·e·s chimistes bien formé·e·s par des professeur·e·s sérieux·euses ». Cela allongera sans doute mes rapports et mes mails.

Mediachimie.org a déjà souligné depuis longtemps dans les fiches métiers (3) qu’ils étaient accessibles soit à un homme soit à une femme (H/F) et de nombreuses vidéos montrent autant de femmes que d’hommes occupant des fonctions en laboratoire ou en entreprise. Faudra-t-il modifier toutes les fiches pour indiquer directrice ou directeur d’usine, assistant ou assistante d’ingénierie ou encore technicien.ne de laboratoire… ou abandonner la langue française pour researcher, manager, physicist… ? Nos amis canadiens qui ont franchi le pas depuis longtemps nous regardent curieusement, mais les gardiens du temple de l’Académie française auront sans doute un regard plus sévère.

Jean-Claude Bernier

décembre 2017

Quelques ressources pour en savoir plus

(1) Site des éléments chimiques

(2) Classification périodique (application)

(3) Fiches métiers

Le colloque Chimie, Aéronautique et Espace a eu lieu mercredi 8 novembre 2017. Il a rassemblé 1250 participants dont plus d'un tiers de lycéens et leurs enseignants.

La captation vidéo de l'intégralité des conférences et des débats est maintenant disponible ici.