On ne sait pas comment est mort Philippidès après avoir parcouru les 42 km entre Marathon et Athènes pour annoncer la victoire sur les Perses, à bout de souffle ou les pieds meurtris, car il n’y avait dans l’Antiquité ni revêtement des chemins ni chaussures adaptées à la course. Depuis le renouveau des Jeux Olympiques on porte maintenant une grande attention non seulement aux athlètes et aux champions mais aussi à leur environnement stades, pistes de courses, accessoires sportifs (1). La piste d’athlétisme où sont courues la plupart des épreuves de sprint et de fond a une grande importance dans ces jeux.

Un peu d’histoire

En Europe c’est vers 1850 que les stades ont pris leur forme actuelle composée d’une piste oblongue, deux lignes droites et deux courbes les réunissant faisant environ 400 m ou 440 yards. Sur le modèle des jeux de la Grèce Antique qui à Olympie aux alentours de 800 ans av. J.-C. regroupaient les athlètes venant de toutes les régions sous domination grecque.

Au XIXe siècle et début du XXe les pistes étaient cendrées (on brulait pas mal de charbon à cette époque), composées de terre et de cendres et l’anneau de la piste était séparé en couloirs (6 à 9) pour les courses de sprint à l’aide de cordes suite à une contestation lors du 400 m aux jeux de 1908. Ces cordes assez gênantes entre compétiteurs voisins furent vite abandonnées au profit de marquages au sol à l’aide de peinture blanche ou de poudre blanche. Ces pistes grises cendrées favorisaient les chutes, dérapages et les blessures. Les revêtements furent remplacés progressivement par de l’herbe ou par de la brique pilée après 1930, ce qui va leur donner une teinte rouge orangée comme sur les terrains de tennis. La technique s’étant améliorée le terrain de la piste comprend plusieurs couches : des cailloux ou graviers – du mâchefer – du calcaire concassé – de la brique broyée finement le tout damé sur environ 6 cm.

Puis dans les années 1950 on arrive à remplacer le revêtement des routes par de l’asphalte (2) qui comprend du goudron issu de la distillation du charbon avec beaucoup d’hydrocarbures non saturés comme liant et un granulat de gravier. À cause de son caractère cancérigène le goudron sera progressivement remplacé par le bitume issu des fractions lourdes du pétrole comportant elles des hydrocarbures saturés. Les années 1960 montrent des pistes d’athlétisme nouvelles, avec un colorant rouge. Ces pistes bitumées (10% de bitume et 90% de granulat de tailles choisies) vont apporter un entretien facilité une porosité contrôlée pour l’évacuation des pluies et une durée améliorée. Mais elles seront vite détrônées.

Les pistes modernes

En 1959 le directeur de 3M du Minnesota passionné de course de chevaux souhaite une piste pour eux ménageant leurs muscles et évitant les blessures. 3M étant spécialisé dans les films plastiques, il teste alors un revêtement constitué d’élastomère et de caoutchouc dans un élevage de chevaux appelé « Tartan », le nom restera bien qu’il n’ait rien à voir avec un vêtement traditionnel écossais. Ce « ruban » s’avérera trop couteux pour les kilomètres de piste d’un hippodrome, aussi 3M le propose aux stades d’athlétisme. C’est ainsi que dès les Jeux de 1968 à Mexico une piste en Tartan « rouge » est inaugurée. Est-ce la qualité de la piste ou l’altitude à 2200 m qui entraine une exceptionnelle chute des records olympiques précédents ? Les deux sans doute (3).

Après, les pistes évolueront en épaisseur et en quantité de polyuréthane ainsi que leur couleur, bleue à Rio en 2016 pour améliorer la concentration et le calme des athlètes, rouge de nouveau à Tokyo au Japon pour mieux satisfaire les télévisions.

La piste à Tokyo en 2021 fabriquée sur mesure par l’entreprise italienne Mondo ne fait que 14 mm d’épaisseur. Au-dessous du polyuréthane sont disposés des granulés de caoutchouc en design hexagonal qui ménagent de petites poches d’air. La piste absorbe l’énergie des coureurs et la renvoie avec un effet « trampolino » dans le sens de la marche. Plusieurs coureurs ont dit qu’ils avaient l’impression de « courir sur de l’air » ou de « marcher sur des nuages » sur cette piste très rapide. Il faut dire aussi que les grands fabricants de chaussure de sprint ont fait des efforts. Les chaussures « miracles » ont une semelle élastique avec crampons disposés en hexagone doublée d’une semelle rigide en carbone, des couches de mousse en polyester et polyamide recouverts d’un tissu imper respirant de type « Gore-Tex ».

De plus les fabricants ont fait un réel effort de développement durable et par souci de l’environnement : les mousses de polyamides viennent d’un bioprocédé rendu célèbre par Arkema utilisant des graines de ricin (4) et leur expansion est faite par insufflation d’azote qui les garantit exemptes de CFC, HCFC ou COV (composés organiques volatils). Par ailleurs le principal fabricant a mis en place une chaine de recyclage (5).

La conjonction des chaussures et de la piste apporte un progrès sur les temps de course en sprint et en fond de l’ordre de 2 à 4% ce qui fait dire au roi du sprint Usain Bolt « avec ces chaussures je serais passé au 100 m sous les 9"50 ! ». Car entre 1912 et 2021 pour le 100 m on est passé de la cendrée au Tartan et de 10,6 à 9,58 secondes !

La piste de Paris

Pour les Jeux 2024 à Paris qui vous intéressent au plus haut point, c’est encore le stade de France qui sera doté d’une piste « Mondotrack EB » qui a nécessité 1000 rouleaux de polyéthylène et polyuréthane avec leur support caoutchouté d’épaisseur 15 mm déroulés sur la piste il a fallu 2 800 pots de colle et elle est de couleur violette ! Oui vous avez bien lu : Violette. Comme d’habitude la France se singularise, fini le rouge ou le bleu, c’est le violet, choisi pour apaiser les compétiteurs et peut être les politiques et faire plaisir aux caméramans de télévision. La piste sera en violet clair et les zones de service en violet plus sombre. De plus, obéissant aux tendances de « green washing », le fabricant a incorporé dans la charge minérale des coquilles de moules et d’huitres broyées (soit du calcaire ou carbonate de calcium) ce qui permet de dire qu’il y a pour cette piste au moins 50% de matériaux renouvelables bien mieux qu’à Londres (6). En principe la piste devrait être finie début juin et un premier gala est prévu pour essais le 25 juin.

Certains esprits chagrins ou radicaux avaient émis des réserves sur les granulats de caoutchouc utilisés pour les terrains de sports avec la crainte de libérer des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). On peut rappeler que les sprinters n’y passent que quelques secondes et sont donc peu exposés, mais plus sérieusement rappeler surtout que deux réglementations suivies par les fabricants sont impératives et protectrices. Le règlement CLP définit que pour que les granulats de caoutchoucs soient considérés sans danger, ils doivent rester en deçà de certains seuils spécifiques quant à la présence de substances classées dangereuses telles que certains HAP.

Le règlement REACH indique que seuls les granulats de caoutchoucs considérés sans danger sont autorisés pour la fabrication de terrains de sports.

Alors bons jeux, vibrez à Paris ou devant la télévision, la chimie (7) ne sera pas seulement présente sur les revêtements de piste mais sur les sautoirs, les courts, les terrains, les maillots, les prothèses partout pour les jeux olympiques et paralympiques.

Jean-Claude Bernier

Juin 2024

Pour en savoir plus :

(1) Chimie et Sports en cette année Olympique et Paralympique, Conférences du Colloque du 7 février 2024

(2) Les infrastructures de transport : les apports de la chimie dans les projets d’avenir, H. Van Damme, Colloque Chimie et Transports, avril 2013, Fondation de la Maison de la chimie

(3) Optimisation des performances, complexité des systèmes et confrontation aux limites J.-F. Toussaint, La chimie et le sport (EDP Sciences, 2011) isbn : 978-2-7598-0596-9, p. 45

(4) Comment faire des polyamides à partir d’huile de ricin ? Du ricin au Rilsan®, une réaction de polymérisation à la française, J.-P. Foulon, Réactions en un clin d’œil, Mediachimie.org

(5) Les matériaux au service de la performance de la chaussure, A. Lahutte, Conférence Chimie et Sports en cette année Olympique et Paralympique, février 2024, Fondation de la Maison de la Chimie

(6) Un stade plus écologique est-il possible ?, A. Harari, Question du mois, Mediachimie.org

(7) 2023-2024 : Sports et chimie, une sélection de ressources pour découvrir et comprendre pourquoi la chimie occupe une place si importante dans le domaine du sport de haut niveau (Mediachimie.org)

Crédit illustration : Visuel du stade de France / Paris2024.org

Les beaux jours approchent et vous voulez profiter de votre piscine. Il faut donc s’assurer que son eau est saine et propre à la baignade. Et vous allez faire de la chimie sans vous en rendre compte !

L’eau dans les piscines doit avoir les caractéristiques suivantes :

- abiotique, donc aucun organisme vivant (autre que les baigneurs !),

- limpide,

- non agressive pour les baigneurs.

Quels sont les organismes vivants concernés ? Il s'agit de microorganismes (bactéries, virus, champignons...) et d'algues. Pour lutter contre ces organismes, il est nécessaire de désinfecter l’eau par l’acide hypochloreux, ClOH.

Le traitement le plus rencontré utilise des « galets de chlore »

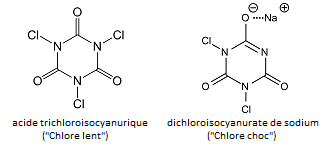

L’acide hypochloreux, ClOH, est généré in situ en introduisant des « galets de chlore » dit « lents » et « chocs » qui sont deux composés voisins, l’acide trichloroisocyanurique (TCU) et le dichloroisocyanurate de sodium (DCU) (i).

La réaction mise en jeu (par exemple pour le TCU) est : TCU + 3 H2O = 3 ClOH + acide isocyanurique (ii)

Dans les documents commerciaux, ClOH est surnommé « chlore actif ».

Le « chlore lent », peu soluble dans l’eau, permet une dissolution progressive du galet et donc une concentration faible et continue en ClOH. Pour une piscine de 55 m3, il faut deux galets de 250 g pour 7 à 10 jours.

Le « chlore choc » se dissout très rapidement permettant d’augmenter très vite, si nécessaire, la concentration en ClOH (en cas de problème d’algues ou à la sortie de l’hivernage, par exemple).

Il peut arriver qu’on observe une accumulation d’acide isocyanurique au cours du temps. Si sa concentration est trop élevée, les galets n’agissent plus. On dit alors que la piscine est « saturée ». À noter que l’acide isocyanurique est inoffensif pour la baignade (iii). Pour éviter la saturation il faut vidanger une partie de l’eau (environ 1/3) avant chaque hivernage, l’appoint sera apporté par l’eau de pluie avec éventuellement un peu d’eau du robinet.

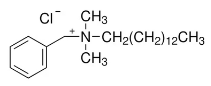

Pour éliminer les algues, il faut ajouter des sels d’ammonium quaternaire, en combinaison avec du « chlore choc ». Un exemple de sel d’ammonium est donné en note (iv). La prolifération des algues, qui contribuent à une eau trouble et verdâtre ainsi qu’à des dépôts rendant les surfaces glissantes, est favorisée par la lumière, par une augmentation de la température et par une élévation du pH.

La régulation du pH, le plus proche de 7,2, est indispensable pour trois raisons.

- D’une part pour que l’eau ne soit pas agressive pour la peau, il faut que le pH soit compris entre 7,2 et 7,6.

- D’autre part, l’acide hypochloreux est en équilibre dans la solution avec les ions hypochlorite ClO-. Or le pouvoir destructeur des microorganismes de l’acide hypochloreux est environ 100 plus fort que celui des ions hypochlorite [1] et la teneur en acide hypochloreux chute de 66 % à 50 % lorsque le pH augmente de 7,2 à 7,5.

- Enfin il ne faut pas que le pH devienne trop acide car un dégagement de dichlore pourrait se produire (v). Ainsi, si le pH devient inférieur à 7,2, on ajoute du carbonate de sodium Na2CO3, appelé commercialement « pHplus ».

Pour avoir une eau limpide on ajoute du sulfate d’aluminium. Il permet d’agréger (vi) les particules en suspension et de faciliter la filtration ultérieure. Les galets commerciaux (environ 100 g) de ce composé sont enfermés dans un sachet non-tissé ayant l’apparence d’une chaussette. Un résidu gluant se forme dans la « chaussette » évitant d’encrasser les canalisations.

L’acide hypochloreux détruit les microorganismes mais se combine aussi aux composés organiques azotés tels que la sueur, les peaux mortes… que peuvent apporter les baigneurs et baigneuses, pour donner des chloramines ou des composés encore appelés « chlore combiné ». D’où la douche savonnée et le shampoing fortement recommandés en amont. Ces chloramines sont lacrymogènes, d’où la sensation d’avoir les yeux qui piquent, et ont une forte odeur attribuée par erreur « au chlore ». La consommation de ClOH par ces composés diminue la quantité de ClOH disponible pour éliminer les microroganismes. Si c’est le cas, il faut donc augmenter la concentration en acide hypochloreux.

Pour éliminer les chloramines il est nécessaire d’aérer et de renouveler partiellement l’eau de la piscine.

Le traitement par électrolyse

Il existe un autre mode de traitement des eaux de piscine, vendu sous les noms de « piscine au sel » ou « électrolyse au sel » ou « désinfection au sel ». Ce procédé est souvent présenté comme « plus écologique que le chlore » ou « traitement naturel donc plus écologique ». On lit aussi que ce procédé n’utilise pas de « chlore chimique » mais du « chlore naturel » !

Alors tout d’abord soyons clair, ce n’est pas le sel qui désinfecte l’eau de la piscine comme pourraient le faire croire certaines publicités, c’est toujours l’acide hypochloreux ClOH ou « chlore actif ». Et bien sûr c’est la même molécule chimique que celle obtenue avec les « galets de chlore ».

Comment ça marche ?

On introduit 3 à 6 g de chlorure de sodium (vii), NaCl, par litre d’eau de la piscine. Cette concentration est environ 6 à 11 fois moins concentrée que celle de l’eau de mer.

Un électrolyseur est un appareil présentant une cellule d’électrolyse comportant deux plaques en titane (ce sont les électrodes) et un système électrique permettant de créer une différence de potentiel constante (comme un générateur de courant continu). L'eau salée de la piscine est alors pompée à travers le système de filtration et acheminée jusqu'à la cellule d'électrolyse après être passée par les sondes d’analyses, le surpresseur et le réchauffeur. On crée une différence de potentiel (basse tension) entre les 2 électrodes ce qui provoque le passage d’un courant électrique qui va engendrer une réaction chimique à chacune des électrodes.

À l’anode il y a l’oxydation des ions chlorure en acide hypochloreux (viii). On a donc créé in situ le même composé qu’avec les « galets lents et chocs ». Il a bien sûr les mêmes propriétés de désinfection et d’élimination des microorganismes et des algues.

À la cathode, l’eau est réduite en dihydrogène (ix). Ce dihydrogène est entrainé dans le flux (on peut observer des bulles dans l’eau à proximité de la cellule d’électrolyse).

Donc l’électrolyse de l’eau salée a pour réaction globale : 2 H2O + Cl- → ClOH + H2 + OH-.

La réaction globale faisant apparaitre globalement des ions OH-, il est toujours indispensable, de contrôler le pH. Aussi les installations sont souvent proposées équipées d’un régulateur automatique de pH utilisant de l’acide sulfurique.

Lors de la réaction de ClOH sur les microorganismes, il est réduit en chlorure, Cl-, ce qui régénère le sel. C'est ainsi un cycle fermé.

Il faut toutefois surveiller régulièrement la concentration en sel et l’ajuster en cas de dilution par la pluie ou si l’eau de la piscine a été renouvelée ou s’il y a formation de chloramines qui consomment ClOH ce qui casse en partie ce cycle.

Les rayons ultraviolets (UV) provoquant une destruction photochimique de ClOH selon 2 ClOH → O2 + 2 H+ + 2 Cl-, cela rend plus difficile de maintenir le taux de « chlore actif » dans une piscine en plein air. Il faut donc aussi adapter la production par électrolyse au fait que la piscine soit couverte ou non.

L’état des électrodes joue un rôle important sur l’efficacité de la production de ClOH. En particulier leur durée de vie sera affectée si l’eau est très calcaire (ou dite « dure »). Les électrodes sont parfois proposées avec inversion de polarité possible pour alterner leur rôle d’anode ou de cathode et empêcher des dépôts de tartre (calcaire CaCO3).

Enfin le sel favorise la corrosion des installations, ce qui est à prendre en compte dans le coût d’entretien.

Françoise Brénon

(i) Le nom « acide trichloroisocyanurique » est impropre car ce n’est pas un acide. Son nom officiel est le 1,3,5-trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione). Les formules développées sont :

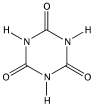

(ii) L’acide iso cyanurique a pour formule développée

(iii) L'acide cyanurique est classé comme « essentiellement non toxique ». Seule donnée sur la toxicité de l’acide isocyanurique : néphrotoxique chez l’animal si ingéré en grande quantité https://reptox.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/fiche-complete.aspx?no_produit=11965

(iv) Exemple : Le chlorure de benzalkonium est un mélange de chlorures d’alkylbenzyldiméthylammonium, de formule générale [C6H5-N+(CH3)2CH2 R] Cl-, R représentant des radicaux « alkyl » de C8 à C18. Il est généralement répertorié dans la

littérature sous le numéro CAS n° 8001-54-5.

Exemple du plus couramment employé :

(v) Selon la réaction ClOH + Cl- + H+ → Cl2 + H2O. le dichlore formé est un gaz très toxique.

(vi) En effet si les particules sont très fines (< 20-40 µm) elles ne sont pas éliminées par le filtre à sable. Le phénomène en présence de sel d’aluminium est appelé floculation. Les ions Al3+ donnent un hydroxyde hydraté colloïdal Al(OH)3, x(H2O) agrégeant les particules en suspension, facilitant une filtration ultérieure.

(vii) Se reporter sur la notice du constructeur de l’appareil. Et on peut regarder des conseils en ligne.

(viii) Selon Cl- + H2O → ClOH + H+ + 2 électrons

(ix) Selon 2 H2O + 2 électrons → H2 + 2 OH-

Pour en savoir plus

[1] L'eau de Javel : sa chimie et son action biochimique, G. Durliat, J.L. Vignes et J.N. Joffin. BUP n° 792 (1997) pp. 451-469 et tout particulièrement pages 462-464 où est expliqué le rôle du pH et le pouvoir bactéricide de l’acide hypochloreux supérieur à celui des ions hypochlorite.

[2] Le traitement des eaux de piscine, collection Techno, Nathan (1987)

[3] Guide-piscine 2015, SIET, guide de bonnes pratiques, issu de travaux menés par l'ensemble des professionnels du traitement et de l'analyse des eaux de piscines. Concerne plus particulièrement les piscines collectives.

[4] Pour les piscines avec électrolyseurs on peut consulter les notices des constructeurs. Par exemple Distripool, ou Sterilor ou Dytech…

Crédit illustration : OceanProd / Adobe Stock

Le 71e congrès national annuel de l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie se déroulera à Brest du 28 au 31 octobre 2024. Il se déroulera à la Faculté des sciences et techniques de l’Université de Bretagne occidentale (UBO) et à l’École nationale supérieure des techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne).

Toutes les informations, les détails et les inscriptions sur https://udppc-brest2024.sciencesconf.org/

Ce congrès fera la part belle aux sciences et technologies de la mer. Des thèmes comme la problématique des nanoplastiques dans l’océan, la surveillance des océans depuis l’espace, le réchauffement climatique seront développés. Vous aurez l’occasion de visiter le premier marégraphe de France, les laboratoires du SHOM (Service hydrographique et océanographique de la marine), le bassin d’essai de l’IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer), sans oublier la base navale militaire et les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins basés à l’Île Longue.

Venez profiter des conférences plénières, ateliers et conférences à la carte, visites de laboratoires et d'entreprises, des exposants, du repas de gala, des visites touristiques…

Les40e Olympiades Nationales de la Chimie se sont déroulées à Paris les 14 et 15 mai sur le thème « Chimie et Sports ». 47 lycéens parmi plus de 3000 jeunes de toute la France et de lycées français de l’étranger ont participé aux épreuves finales. La Fondation de la Maison de la chimie, partenaire historique des ONC félicite les lauréats récompensés à l’issue des épreuves.

Tous les résultats sont sur le site des ONC.

Elle offre ses courbes et ses méandres à ceux qui veulent bien la voir le long des quais, du haut de certains monuments mais aussi en amont et en aval de la capitale.

Elle sera reine le 26 juillet car sur plus de 6 km elle accueillera plus de 10 500 athlètes, et offrira un spectacle à des milliers de spectateurs qui sans doute « en prendront plein les Jeux ». Au-delà du 26 juillet, elle sera le théâtre de compétitions de nage en eau libre, de l’épreuve de natation des triathlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Mais tout ceci ne sera possible que si son eau est dépolluée, si les bactéries ont disparu pour rendre à ce fleuve l’honorabilité qui lui revient après les récurrentes promesses faites depuis plus de 20 ans par nos politiques.

La Seine sera sans doute sur le devant de la scène grâce à la chimie et à l’expertise de ces acteurs industriels qui s’intéressent à l’eau. Au-delà des Jeux, ce sujet est primordial, vital, parfois préoccupant car soit nous allons en manquer soit nous allons être confrontés à des zones fluviales ou autres étendues aquatiques polluées par des rejets industriels et humains.

Mediachimie.org s’intéresse à ces sujets depuis de nombreuses années et explore les avancées, les problématiques, les solutions apportées. Laissez-vous guider au fil de l’eau pour découvrir toutes ces ressources et comprendre, réfléchir et prendre conscience si ce n’est déjà le cas de ce sujet ESSENTIEL !

Jean Gomez

Quelques ressources à explorer sur le site www.mediachimie.org :

- L'eau, une ressource indispensable pour la ville, fiche Chimie et… en fiches

- La bataille de l'eau propre, chapitre de La chimie et la sécurité des personnes, des biens, de la santé et de l'environnement (collection Chimie et … Junior)

- L'eau : ses propriétés, ses ressources, sa purification, fiche pédagogique jeu Super Kimy

- H2O, la molécule vedette de l'été, actualité Mediachimie.org (09/2022)

Crédit illustration : Cérémonie d'ouverture, l'embarquement des athlètes, © Paris 2024 - Florian Hulleu

Les abeilles sont indispensables par le service qu'elles rendent à la pollinisation : sans leur présence, nous perdrions 70 % des espèces cultivées en Europe. Mais leur disparition est bien évidemment préjudiciable à la production du miel. La France ne produit que le tiers de ses besoins en miel qui sont de 40.000 tonnes/an. Elle est donc obligée d'en importer. Or le miel est un produit onéreux : il est donc tentant pour les fournisseurs de proposer des produits de moindre coût de revient en les présentant comme des miels de qualité et d'origine conformes. C'est ce qu'on appelle l'adultération du produit. Il est important de contrôler la qualité des miels sur notre marché (1) […]

Accédez au Zoom sur l'adultération du miel

Crédit illustration : Bernd Amann (20/06/2015)

Le dihydrogène H2 est un gaz très léger, insipide et incolore. Mais depuis quelques années en fonction de son origine on lui a collé presque toutes les couleurs de l’arc en ciel ! Noir ou gris s’il est préparé à partir du charbon ou du méthane, vert ou jaune s'il est préparé par électrolyse de l’eau (1) avec une électricité issue des énergies renouvelables ou nucléaire, de gris il devient bleu si on récupère le CO2 lors de sa synthèse. Tout le code des couleurs y était passé jusqu’à ce que plus récemment on lui trouve la couleur blanche originelle ? oui… Puisqu’il s’agit de l’hydrogène natif issu tout seul de notre bonne vieille Terre comme des restes et souvenirs qui lui restent après les condensations des atomes à la suite du Big–Bang.

La première fois que j’ai entendu parler de l’hydrogène « naturel », c’est lors de discussions avec le professeur Armand Lattes lors de nos nombreuses rencontres à la SCF au milieu des années 2000. Il avait eu connaissance d’émanations d’hydrogène en Russie et en Ukraine et, par l’intermédiaire d’un de ses jeunes thésards à Toulouse Viacheslav Zgonnik, prit contact avec un géologue russe V. N. Larin qui était spécialiste du contexte géologique de ces émanations. À l’époque nous pensions (à tort) qu’il s’agissait de l’influence du réchauffement climatique sur le permafrost. Alerté par Armand Lattes l’IFPEN (i) ne dut qu’à la présence d’Hervé Toulhoat (2) de lancer un programme exploratoire qui a abouti à de très sérieuses connaissances scientifiques prolongé par un Groupement de Recherche (GDR) coopératif HydroGeMM sur l’hydrogène du sous-sol considéré au départ comme une joyeuse galéjade toulousaine !

20 ans après, avec l’engouement pour l’énergie décarbonée, les gisements géants d’hydrogène ne font pas que rêver les chercheurs du CNRS et de l ‘IFPEN mais aussi nombre d’entreprises minières dont 40 compagnies multiplient les explorations et forages de par le monde en 2024.

Comment se forme cet hydrogène « natif »

Au moins trois processus ont été identifiés :

- a) dans les fosses océaniques profondes aux endroits où deux plaques continentales se chevauchent des émanations volcaniques ont été vues : des « fumées noires » avec des émanations de sulfures métalliques, de sulfates et d’hydrogène dans un fluide à 300° C , acide à pH 3 et constituant un milieu extrême prébiotique ou des archaebactéries transforment ces sources de soufre, d’oxygène et d’hydrogène en ATP (ii) source énergétique de la vie (3). Sont également vues des émanations de fumées blanches à températures plus basses 60° à 70°C et des excrétions de carbonate de calcium CaCO3, de magnésite principalement constituée de carbonate de magnésium et de silicates (4).

On parle alors en ces domaines de serpentinisation avec des réactions suivantes :

3 Fe2SiO4 + 2 H2O = 2 Fe3O4 + 3 SiO2 + 2 H2

2 Fe3Si2O5(OH)4 + 6 Mg(OH)2 = 2 Mg3Si2O5 (OH)4 + 2 Fe3O4 + 6 H2

(Chrysolite ferreuse) (iii) + Brucite (Mg(OH)2) = Serpentine (iv) + Magnétite (Fe3O4) + dihydrogène

- b) La radioactivité naturelle dans certaines croûtes terrestre peut, par radiolyse, décomposer l’eau

- c) l’oxydo-réduction dans des zones cratoniques

Au début de l’Archéen, période de l’histoire de la Terre comprise entre 4 et 3 milliards d’années, l’océan était dépourvu d’oxygène et contenait du fer ferreux (Fe2+) en solution. Avec l’oxygénation des océans, ce fer ferreux s’est oxydé en fer ferrique (Fe3+) et il s’est déposé sous la forme de couches d’oxydes de fer tels que la magnétite (Fe3O4) et l’hématite (Fe2O3), alternant avec des dépôts d’argiles et de carbonates. Ces dépôts successifs, qui s’expliquent par une sédimentation sous une épaisseur d'eau variable avec une concentration plus ou moins importante d’oxygène, se sont formés au cours du temps, entraînant ainsi la formation d’importants gisements de minerais de fer (5)

Les couches situées à moindre profondeur ont été oxydées par les pluies et les eaux de surfaces contenant de l’oxygène. Par contre celles situées à plus grande profondeur, plusieurs centaines de mètres, baignées par de l’eau anoxique d’un aquifère profond peuvent engendrer un flux d’hydrogène suivant la réaction :2 Fe3O4 + H2O = 3 Fe2O3 + H2

Une exploitation industrielle ?

Les flux d’hydrogène issus des rides médio océaniques et volcans sous-marins à très grande profondeur sont difficilement exploitables. Ces rides dues au mouvement des plaques continentales peuvent aussi s’observer à terre dans certaines régions dans l’Afar (en Éthiopie) ou en Islande par exemple. Des recherches sur la possibilité d’exploitation de l’hydrogène à côté de l’usage des calories en géothermie mériteraient d’être conduites. Par contre le mécanisme d’oxydoréduction par la magnétite ouvre un horizon immense car ces nombreuses zones cratoniques, aires sédimentaires anciennes datant de 2 à 3 milliards d’années, sont nombreuses dans le monde et incitent les compagnies minières exploitant le minerai de fer à aller voir plus en profondeur si des flux d’hydrogène sont décelables.

Le journal du CNRS de décembre 2023 citait la découverte de dihydrogène par le laboratoire de GéoRessources de Nancy lors de forages au-dessous de couches de charbon exploitées dans d’anciennes mines de Lorraine. D’abord menés afin de trouver du méthane, mais surprise, plus on descendait en profondeur plus la teneur en hydrogène dans le méthane augmentait pour atteindre 15% à 1100 m. Des travaux menés avec l’IFPEN et les géologues amènent à penser que par extrapolation la teneur pourrait dépasser 90% à -3000m !

D’où l’enthousiasme des chercheurs qui pensent avoir trouvé en Lorraine un gisement de plus de 40 millions de tonnes d’hydrogène naturel. De la découverte à l’exploitation il y a encore un long chemin. Une seule compagnie au monde, Hydroma au Mali, exploite depuis 4 ans, un puits qui produit de l’hydrogène pur à 96%, à la pression de 4 bars et utilisé pour alimenter une turbine à gaz qui produit de l’électricité localement. Par vision aérienne on a identifié des zones de dépression circulaires de rayon de quelques centaines de mètres où rien ne pousse ; en Russie, en Ukraine, aux Etats unis, au Brésil les géologues les appellent « les ronds de sorcière », de l’hydrogène s’en échappe de façon non constante et non continue mais non négligeable : ces zones sont dans des aires cratoniques.

Une nouvelle source d’énergie décarbonée ?

De nombreuses compagnies minières ou leaders dans l’énergie s’intéressent à ce nouveau paradigme non prévu dans la planification énergétique. C’est que le prix de l’hydrogène gris est en moyenne inférieur à 2$/kg, le vert proche de 6$/kg alors que le blanc revient à 1$/kg.

La compagnie NH2E (v) aux États-Unis a foré un premier puits au Kansas. En France la société 45-8 Energy a obtenu en décembre 2023 l’autorisation de recherche dans les Pyrénées, TBH2 en Aquitaine et plus de 40 compagnies se lancent dans de telles recherches. Car selon un modèle de l’institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) de 2022, la captation efficace des réserves mondiales pourrait satisfaire la demande énergétique globale pendant plus de 1000 ans (6).

Revenons sur terre cependant : rien ne garantit que l’hydrogène natif tienne ses promesses, la captation, son stockage, sa distribution poseront les mêmes problèmes que l’hydrogène gris ou vert. Sa compression ou sa liquéfaction consomment plus de la moitié de son potentiel énergétique. Mais les optimistes font remarquer que si on s’était arrêté à la fin du XIXe siècle aux faibles manifestations de présence du pétrole en surface on n’aurait jamais exploité les immenses réserves de l’or noir.

En sera–t-il de même pour l’or blanc ?

Jean-Claude Bernier

Avril 2024

(i) IFP Energies nouvelles

(ii) Adénosine triphosphate

(iii) La chrysolite ferreuse est le silicate de magnésium et de fer II (Mg, Fe) 2 SiO4;

(iv) La serpentine est une famille de minéraux du groupe des silicates. Formule chimique : (Mg,Fe,Ni)3 Si2O5(OH)4

(v) Natural Hydrogen energy https://www.nh2e.com/

Pour en savoir plus

(1) Qu’est-ce que l’hydrogène vert ?, F. Brénon, Question du mois, Mediachimie.org

(2) IFPEN et l’hydrogène naturel, H Toulhouat, L’Actualité Chimique N° 483 (avril 2023) p. 11-12

(3) Les origines de la vie, du minéral aux biomolécules, d'après la conférence de T. Georgelin, Colloque Chimie, aéronautique et espace, novembre 2017, Fondation de la Maison de la Chimie

(4) Hydrates de gaz et hydrogène : ressources de la mer du futur, J.L. Charlou, La chimie et la mer (EDP Sciences, 2009) isbn : 978-2-7598-0426-9, p. 99

(5) Action de l’eau sur le fer, G. Chaudron, C. R. Acad. Sci., 159 (1914) pp. 237-239, gallica.bnf.fr

(6) Le dihydrogène est-il une solution d’avenir pour lutter contre le réchauffement climatique ?, É. Bausson, F. Brénon et G. Roussel, Dossier pédagogique Nathan / Mediachimie (Mediachimie.org)

Crédit illustration : source image rcphotostock /pexels

Rencontres régionales, nationales, européennes, coupes du monde et bientôt les Jeux olympiques à Paris, que d’occasions pour se retrouver dans les stades. Mais un stade est source de pollution comme tout lieu public accueillant un grand nombre de personnes. De plus en plus d’installations sportives relèvent avec succès le défi climatique en intégrant de nouveaux dispositifs très prometteurs. Découvrons quelques solutions pour rendre un stade plus écologique.

Un constat : les chiffres sont impressionnants (1) (2)

L’arrosage des pelouses consomme énormément d’eau : cela représente près de 100 millions de m3 chaque année en France. La consommation électrique est de 100 000 kWh pour l'éclairage d’un stade pendant un match.

L’émission de dioxyde de carbone CO2 est considérable et concerne aussi bien celui généré pour fabriquer le béton utilisé pour la construction et les rénovations que celui émis pour les transports des supporters lors de chaque rencontre. Par exemple, « En prenant en compte les infrastructures, l’Euro 2016 en France, a de son côté engendré l’émission de 2,8 millions de tonnes de CO2e (i), avec 80% des émissions liées aux stades et un peu moins de 20% liées aux spectateurs. » (2)

Des solutions existent en repensant la nature des pelouses, les matériaux de construction, les transports, la gestion du stade, la limitation des déchets et même en faisant des médailles recyclées ! Nous citerons ici deux exemples où la chimie peut participer à cette amélioration.

Les pelouses hybrides

Il existe plusieurs natures de sols sportifs :

- les sols classiques composés de terre et de sable, qui concernent surtout les clubs amateurs,

- les pelouses naturelles,

- les pelouses artificielles à base de matériaux plastiques,

- les sols hybrides qui concernent depuis 15 ans tous les terrains pour les compétitions de haut niveau.

Apparu en 1990 le gazon hybride est constitué de plusieurs matériaux : du gazon naturel, des fibres de gazon synthétique et un substrat.

Ce gazon hybride, développé par la technologie AirFibr est donc constitué d'un gazon naturel, enraciné dans un substrat de synthèse breveté composé de granulés de liège, de microfibres synthétiques (1 % de la masse de gazon) et de sable fin. Le sable est le composant majoritaire du substrat.

Les microfibres synthétiques renforcent l'enracinement du gazon. Ces microfibres sont généralement faites de polyéthylène (PE), de polypropylène (PP) ou de polyamide (PA) partiellement renforcé de fibres de verre. Elles se présentent sous forme de mono-filaments ou elles sont « fibrillisées » afin de simuler les brins de gazon naturel et de mieux stabiliser les granulats de remplissage. L’insertion des fibres est maintenue en place par une deuxième base qui est faite de latex ou de polyuréthane. Les granulés de liège absorbent les chocs et réduisent les risques de blessure des joueurs (3).

Un terrain hybride améliore la vitesse de jeu, la transmission du ballon, la souplesse de la pelouse et rend le terrain praticable par tous les temps. Le drainage est immédiat, l’eau est absorbée très rapidement et l’évaporation est retardée. Ainsi, le terrain n’est jamais inondé, comme cela peut être le cas avec de la pelouse naturelle.

Ces pelouses peuvent aussi bien être engazonnées par semis que par rouleaux de placage. La surface de jeu homogène reste plane et stable, quelles que soient les conditions climatiques.

L'avantage de cette dernière technique offre aux stades une flexibilité dans la gestion du terrain. En effet, en moins d'une semaine, la pelouse est changée et jouable. Grâce à ce délai court entre le placage et l'accueil d’un match, il est désormais possible de multiplier le taux d'utilisation des stades, notamment en mutualisant le terrain (football et rugby), en accueillant des événements socio-culturels (concerts, festivals) tout au long de l’année. Ceci permet donc de diminuer le nombre de bâtiments avec en conséquence des économies multiples.

Remarque concernant les pelouses artificielles

L’utilisation de billes de pneu recyclés en tant que substrat pour un terrain synthétique, qui permet une utilisation plus intensive comparée à la pelouse et de réaliser une substantielle économie d’eau et d’entretien, est soumise depuis 2018 à une réglementation européenne (4) imposant une très faible teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques). La Commission européenne a décidé en 2023 de les interdire à partir de 2031. Reste encore à trouver les solutions de remplacement (5).

Et des médailles à partir de téléphones portables recyclés !

Les médailles de la Coupe du monde de rugby disputée en France en 2023, en or, argent et bronze (alliage majoritairement composé de cuivre et d’étain) ont été fabriquées à partir de téléphones portables recyclés. Ce procédé a déjà été utilisé aux JO de Tokyo en 2021.

Pour cela 206 000 appareils ont été récoltés dans les clubs de rugby et 1491 médailles ont été frappées à la Monnaie de Paris. Le recyclage a été fait dans l’entreprise WeeeCycling [6], située en Normandie, affineur ne travaillant qu’à partir de déchets sans utiliser de minerai d’extraction. Des traitements chimiques et thermiques des déchets électriques et électroniques permettent d’en extraire des métaux précieux et stratégiques à très haut niveau de pureté, moyennant des émissions de CO2 « jusqu’à 2000 fois plus faibles que celles des procédés miniers ».

Après broyage et séparation mécanique, les déchets passent dans des fours permettant de former un alliage séparé des impuretés et des métaux communs, grâce à des réactions d’oxydo-réduction par voie thermique. Les métaux communs sont valorisés par ailleurs. Ces processus n’utilisent que des déchets et leurs pouvoirs calorifiques sont utilisés de manière optimisée avec une faible consommation énergétique (1500 à 2000 fois plus faibles que les procédés miniers traditionnels). La purification de chaque métal est obtenue par différentes phases de séparation et d’affinage chimique et électrochimique.

Ainsi, pour un téléphone de masse égale à 100 g, on obtient 25 mg d’or, 0,34 g d’argent, 8 g de cuivre et environ 1 g d’étain (6) (7a) (7b).

Quelques exemples de réalisations et de projets

Le stade de football de Rodez (8) est équipé d’une pelouse hybride. Un système composé d’arroseurs disposés de manière régulière sur l’ensemble du terrain permet une répartition optimale de l’eau et un arrosage rapide juste avant le match ou pendant la mi-temps, pour humidifier le terrain.

Le système d’arrosage est relié à un système de gestion centralisée lui-même relié à une station météo. Des sondes d’humidité fournissent des informations complémentaires au système sur l’air, l’humidité, les précipitations et le sol, permettant de réajuster la programmation de l’arrosage et d’apporter à la plante la juste quantité d’eau dont elle a besoin. Le terrain a été livré en octobre 2019. M. Rouquié, directeur des sports de la ville de Rodez précise qu’ « avec ce terrain hybride, les apports en eau sont plus fréquents mais moins importants et que la consommation en eau est passée de 5000 m3 à 3000 m3 ».

Un stade de football à Saint-Pol-sur-Mer, dans le Nord, vient d'être équipé d’une pelouse Mixto® de type hybride très drainante par l’entreprise idverde, pour un coût intermédiaire entre celui d’un revêtement conventionnel totalement en herbe et celui d’une pelouse hybride classique (9).

À Lyon, au Groupama Stadium, 50 000 m2 de panneaux solaires ont été installés dans son complexe d’activités pour couvrir une partie des besoins en électricité de l’enceinte (10).

En 4ème division anglaise, le club de Forest Green Rovers promet, d’après le journal La Croix du 15 novembre 2022, de « construire le stade le plus écologique du monde » (prévu pour 2025 avec 5000 places). Il sera entièrement composé de bois, le stade sera alimenté par des sources d’énergie renouvelable (panneaux solaires) et les pelouses seront hybrides sans pesticide. À suivre donc !

Enfin, pour l’ensemble des stades, les pelouses conventionnelles étant très régulièrement et longuement arrosées avant les matchs, on pourrait réutiliser l’eau de pluie.

Odile Garreau et l’équipe question du mois

(i) La notation CO2e est relative aux équivalents dioxyde de carbone qui sont une mesure de l'effet des différents gaz à effet de serre (GES) sur le climat. https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/gaz-effet-de-serre-quest-ce-que-l-equivalent-co2

(ii) chiffres donnés avant l’installation de la station météo

Sources et Pour en savoir plus

(1) Euro 2016 : l’empreinte écologique démesurée du football en question, C. Fournier, Media youmatter.world

(2) Foot et climat : le bilan carbone du ballon rond, entreprise SAMI Plateforme climat Consultant carbone

(3) Pelouse hybride augmentée AirFibr, société Natural Grass, travail de recherche et développement réalisé en partenariat avec l'Institut de Biomécanique Humaine des Arts et Métiers ParisTech.

(4) Restriction guideline: Annex XVII entry 50, paragraphs 5 and 6 on PAHs: articles within or excluded from the scope, ECHA europa.eu

(5) Enquête Interdiction du pneu sur les terrains synthétiques : les Villes vont payer plus cher, actu.fr

(6) Les spécialités de traitement des déchets de la société WeeeCycling et Processus de transformation de la société WeeeCycling

(7a) Pourquoi ne faut-il pas jeter son smartphone hors d’usage ? F. Brénon, Question du mois, Mediachimie.org

(7b) Projet THYMO | Recyclage des métaux contenus dans les cartes électroniques des téléphones portables GeoRessources, TJFU, Institut Carnot ICEEL, CNRS Centre Est

(8) Stade de football de Rodez : Irrigation spécifiques des terrains hybrides,F. Martin, article de Irrigazette, The leading International Irrigation magazine

(9) idverde invente une pelouse sportive hybride très résistante, Stanislas du Guerny, article de Les Echos 25/10/2016

(10) L’équivalent de 7 terrains de foot ! OL Vallée en passe d’accueillir 50 000 m2 de panneaux photovoltaïques, Lyon Entreprises.com

Crédit illustration : image par Pexels / Pixabay

Mediachimie.org vous propose un ensemble de ressources liées à l’enseignement des sciences expérimentales. Parcourez cette page listant des vidéos de présentations d’expériences, de techniques d’analyse ou de techniques expérimentales. Découvrez des protocoles testés et validés d’expériences de fluorescence et de chimiluminescence.

Vous trouverez également des ressources à explorer dans nos différentes séries :

- Fiches Chimie et… produites par la Fondation de la Maison de la chimie en partenariat pour la plupart avec le ministère de l'Éducation nationale :

- Dossiers pédagogiques lycée (séries générales et technologiques) réalisés par Nathan en partenariat avec la Fondation de la Maison de la chimie et Mediachimie

- Des ressources pour l'orientation

Enfin si l’utilisation des microcontrôleurs en physique-chimie dans le cadre des nouveaux programmes de physique-chimie du lycée vous intéresse, vous pouvez également regarder des ressources proposées par L’Actualité chimique :