La nature est une source d’inspiration pour la chimie. Elle fournit notamment bon nombre de molécules dans des champs variés en produisant des principes actifs pour la médecine, des colorants, des molécules odorantes, etc. Il « suffit » aux chimistes de les en extraire. Une plus-value de la chimie face à la nature réside souvent dans sa capacité à produire des molécules qui n’existent pas ou d’en produire en quantité supérieure et suffisante : c’est le domaine de la synthèse chimique. Et si on confiait à la nature le soin de produire elle-même ces molécules de synthèse ? Ce sont là des enjeux de la biologie de synthèse, dont les artisans se trouvent être... les levures et les bactéries : « des micro-chimistes » !

Parties des programmes associées :

- Programme de biochimie, biologie et biotechnologies de terminale STL : S1 – Enzymes et voies métaboliques

- Programme de physique-chimie de première STL : Transformation chimique – Cinétique d’une réaction chimique

- Programme d’enseignement de spécialité de physique-chimie de la classe de terminale générale : Constitution et transformations de la matière – 4. Élaborer des stratégies en synthèse organique

Pendant combien de temps encore pourra-t-on prendre l’avion ? Cette question peut sembler provocatrice. Elle touche aux libertés individuelles : les voyages en avion se sont largement démocratisés ces cinquante dernières années. Elle renvoie aussi à de forts enjeux économiques, en particulier en France ,: le trafic aérien génère des revenus élevés dans les aéroports, la filière aéronautique fait vivre de nombreuses entreprises. Pourtant, le dérèglement climatique ne fait (presque) plus débat et la raréfaction des énergies fossiles non plus. Cet article explore les pistes susceptibles de rendre compatibles les enjeux économiques et individuels associés à l’aviation avec les défis climatique et énergétique.

Parties des programmes de physique-chimie et d’enseignement scientifique associées

- Programme d’enseignement de spécialité de physique-chimie de terminale générale : Constitution et transformation de la matière – 3. Prévoir l’état final d’un système, siège de transformation chimique

- Programme d’enseignement scientifique de terminale générale

- Thème 1 – Sciences, climat et société

- Thème 2 – Le futur des énergies

- Programme de physique-chimie et mathématiques de terminale STI2D : Énergie – Énergie chimique ; Matière et matériaux – Oxydoréduction : piles, accumulateurs et piles à combustible

- Programme de physique-chimie et mathématiques de terminale STL : Énergie, conversions et transferts – Énergie électrique ; Transformations de la matière – Réactions d’oxydoréduction

Lorsqu’ils sont découverts, les objets archéologiques sont soumis à de nouvelles conditions physico-chimiques. Il est alors important de connaître la composition de ces objets et les dégradations survenues avant la découverte pour optimiser leur conservation. S’appuyant sur cette analyse, la phase de restauration proprement dite peut alors commencer.

Cet article présente les procédés physiques ou chimiques qui ont permis la restauration d’un chaland datant de l’époque galloromaine, pièce maîtresse du musée Arles antique.

Parties des programmes associées

- Programme de spécialité physique-chimie de terminale générale :

- constitution et transformations de la matière. Partie 4 – Élaborer des stratégies en synthèse organique (Polymères)

- ondes et signaux. Partie 2.B – Décrire la lumière par un flux de photons

- Programme de physique-chimie de seconde : Partie 1.A – Transformation physique

- Programme d’enseignement scientifique de première générale : Partie 1.2 – Des édifices ordonnés : les cristaux

La valeur médicale, économique et sociétale du diagnostic est fondamentale, 60 à 70% des décisions médicales s’appuient sur les résultats d’au moins un test de diagnostic.

L’importance du diagnostic se révèle dans tous les domaines de la médecine, notamment dans la prise en charge des maladies infectieuses comme on le voit avec la pandémie de la COVID 19. La valeur et l’impact du diagnostic sont de plus croissants dans le domaine politique et sociétal.

Les délais d’analyses doivent être de plus en plus courts afin de rendre la médecine précise et personnalisée. Les performances grandissantes des outils diagnostiques s’expliquent par des ruptures technologiques majeures pour lesquelles la chimie représente naturellement une source d’innovation essentielle.

Bien qu’il ne représente que 2 % des dépenses de santé, le diagnostic in vitro – c’est-à-dire réalisé en milieu artificiel en laboratoire – est considéré comme essentiel dans 70 % des décisions médicales. Il regroupe toutes les techniques, tous les appareils ou les dispositifs utilisés sur des échantillons de tissus ou des liquides biologiques humains ou animaux dans un but de diagnostic des pathologies au sein des laboratoires médicaux.

C’est la pierre angulaire de la médecine personnalisée qui a transformé l’oncologie et qui est en train de transformer le domaine des maladies infectieuses.

Les progrès diagnostiques très récents qui ont permis d’améliorer considérablement la prise en charge des patients sont présentés. L’exposé est complété par une projection dans le futur pour illustrer l’impact pressenti sur la lutte contre la résistance aux antibiotiques et la relance de l’innovation thérapeutique dans ce domaine.

Parties des programmes associées

- Programme d’enseignement scientifique commun de terminale, spécialité : Déterminer la composition d’un système par des méthodes physiques et chimiques

- Programme d’enseignement scientifique commun de terminale : Thème 3 – Une histoire du vivant

- Programme de première SVT : Thème 3 – Corps humain et santé

Nous sommes microbiens, les microbes interagissent avec nous en permanence et nous sommes en symbiose, c’est-à-dire en relation permanente avec eux. Cette relation s’installe dès la naissance, où nous rencontrons les micro-organismes, d’abord ceux d’origine maternelle puis, dans les premiers mois de la vie, nous développons notre microbiote en même temps que nous construisons nos défenses naturelles et notre système immunitaire.

Partie des programmes de physique-chimie associée :

- Programme d’enseignement scientifique commun de terminale : Thème 3 – Une histoire du vivant

- Programme de terminale STL spécialité : S21 – Soi et non soi, microbiote, antigène

- Programme de première SVT : Thème 3 – Corps humain et santé

La chimie analytique a considérablement évolué depuis 50 ans avec l’introduction non seulement de l’instrumentation mais aussi de la métrologie.

Des microcontrôleurs (cartes électroniques avec processeur) possédant des fonctions entrée et sortie et une programmation simplifiée sont commercialement disponibles à très bon marché. L’exemple présenté dans l’article est basé sur des outils de la famille open source « Arduino » et permet d’élaborer un titrimètre automatique et l’évaluation de ses performances directement par les élèves et étudiants.

Source : L’Actualité chimique n° 41 (mai 2020) pp. 41-48

Les méthodes de dosages par titrage sont de plus en plus remplacées par des méthodes de dosage dites par étalonnage.

Le microcontrôleur « Arduino » est relié à des diodes électroluminescentes (LED). Des kits commerciaux proposent souvent 4 LED de couleurs différentes (bleu, vert, jaune et rouge). Une simple intercalation d’un récipient contenant une solution colorée permet l’extinction de diodes à mettre en relation avec l’observation de la couleur fournie par l’œil de l’observateur (couleur complémentaire). Comme ce microcontrôleur permet de mesurer une tension entre 0 et 5 V en un point d’un circuit électrique avec un convertisseur alors il peut détecter un signal lumineux arrivant sur un capteur tel qu’une photodiode. L’auteur aborde de manière très claire la discussion des mesures de l’absorbance Io traditionnellement appelée « mesure du zéro » qui dépend de la géométrie de la cuve, de son épaisseur et de la solution qui doit « tout contenir sauf le colorant » ! Plusieurs solutions d’étalonnage sont préparées et une relation affine modélise l’absorbance en fonction de la concentration la solution, mais là aussi une discussion très intéressante a lieu sur la détermination de l’incertitude sur la concentration retrouvée par la méthode d’étalonnage : un guide EURACHEM indiqué dans la bibliographie en version traduite en français en 2016 pourra être consulté avec profit.

Source : L’Actualité chimique n° 452 (juib 2020) pp. 29-34

La nature est une source importante de molécules bioactives pour traiter différentes maladies. Parmi celles issues (et dérivées) de la nature, prenons comme exemple la morphine, le Taxotère® et l’herbimycine A. Le chimiste a un rôle à jouer dans l’identification, l’extraction et la synthèse en grande quantité de ces molécules. Face aux maladies cancéreuses, le chimiste doit renouveler d’ingéniosité. Il utilise aujourd’hui des molécules naturelles qu’il associe à des anticorps (immunoconjugué) et il utilise des nouvelles techniques de vectorisation comme la microfluidique qui est la science de la manipulation des fluides à l’échelle micrométrique.

Partie des programmes associée :

- Programme de spécialité physique-chimie de terminale générale : Partie 4 – Élaborer des stratégies en synthèse organique

- Programme de spécialité physique-chimie de première générale : Partie 2.B – De la structure des entités à la cohésion et à la solubilité/miscibilité d’espèces chimiques

Au cours de sa carrière Joseph Gay-Lussac (1778-1850), chimiste et physicien, s’est intéressé à une multitude de sujets, toujours avec un grand succès : loi sur les combinaisons des gaz en volumes, loi sur leur dilatation avec la température, co-découverte d’éléments (bore, iode), études sur le salpêtre et la fabrication de la poudre à canon pour en superviser la fabrication et en contrôler la qualité... avec un intérêt croissant pour la recherche appliquée.

Il est ainsi le créateur du degré Gay-Lussac. Mais qu’est-ce qu’un degré Gay-Lussac (°GL) ? Au début du XIXe siècle la classification de la teneur en alcool des vins et spiritueux, était peu claire, voire arbitraire, bien que cela était important pour appliquer les taxes. On utilisait des méthodes très imprécises, telles que tremper un chiffon dans la solution alcoolique et voir s’il prenait feu ! Or l’intérêt commercial demandait un moyen simple et précis d’estimer la teneur en alcool. C’est aussi important de connaître le degré de pureté de l’alcool, car son mélange avec l’eau modifie la sélectivité de son action dissolvante.

En 1821, à la demande de l’administration et sous l’égide de l’Académie des sciences, Gay-Lussac entreprend une longue et méticuleuse étude sur la relation entre la densité et la concentration en alcool dans l’eau. D’abord, il déshydrate l’alcool en le faisant passer sur de la chaux vive. Il trouve comme densité de l’alcool pur à 15°C : 0,7947. Puis il réalise avec soin 21 mélanges d’eau et d’alcool dans des proportions précises en déterminant le poids de chaque volume. Les mesures sont faites à différentes températures, tous les six degrés entre 0 et 30°C. Arago rapporte que ce travail a pris à Gay-Lussac plus de 6 mois. Il se fait aider par un élève de l’École polytechnique, Charles-Félix Collardeau-Duheaume (1796-1869) devenu par la suite fabricant d’instruments.

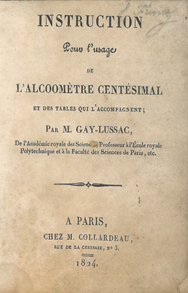

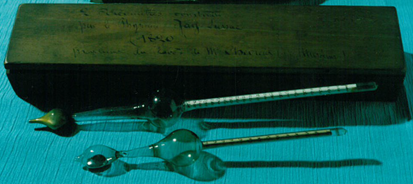

Gay-Lussac imagina ainsi l’alcoomètre centésimal : c’est une sorte d’aréomètre* à poids constant qui porte une échelle graduée en cent degrés d’alcool, dont chaque graduation représente un centième d’alcool (fig. 1 & 2). Autrement dit 1 degré GL (°GL) correspond à 1% d’alcool dans de l’eau. Il communique à l’Académie des sciences le 3 juin 1822 un rapport qui conduit la docte assemblée à la conclusion suivante : « On voit que M. Gay-Lussac a traité la question de l’aérométrie sous toutes ses faces et avec son habileté accoutumée. Les tables qu’il a déduites d’un travail pénible de plus de six mois seront pour l’Industrie et pour la science une précieuse acquisition. L’autorité trouvera aussi suivant son vœu les moyens d’améliorer et de simplifier la perception de l’impôt ». Son rapport est adopté et il en résulte une nouvelle législation fondée sur le système Gay-Lussac : la nouvelle loi sur les vins et spiritueux est signée par Louis XVIII le 24 juin 1824.

Ces aréomètres sont fabriqués avec Collardeau et en 1824 commercialisés 3 rue de la Cerisaie à Paris où l’appareil coûte 5 francs.

Aujourd’hui, l’échelle de Gay-Lussac est plus utilisée que son appareil !

Fig. 1 : Manuel d’instruction pour l’utilisation de l’alcoomètre de Gay-Lussac.

Fig. 2: Alcoomètres fabriqués par Gay-Lussac et donnés au chimiste E. Chevreul comme indiqué sur la boîte

(Photos de l’auteur, MNHN)

* Un aréomètre est un appareil, muni d’un cylindre creux, lesté et gradué, qui s’enfonce plus ou moins dans le liquide, dont on veut déterminer la masse volumique, en fonction de la poussée d’Archimède que le liquide exerce.

Pour en savoir plus

- La vie émouvante de Gay-Lussac, Edmond Blanc et Léon Delhoume (Imprimerie nouvelle, Limoges 1950) disponible sur Gallica

- Gay-Lussac, savant et bourgeois, Maurice Crosland (Editions Belin, Paris 1992) p. 271-274

- Séance du 3 juin 1822, Gay-Lussac, Comptes-rendus de l'Académie des sciences

- Gay-Lussac : Sur la combinaison des substances gazeuses, les unes avec les autres, Pierre Radvanyi, Bibnum, Chimie

- La contribution de Gay-Lussac dans l’émergence de la chimie organique, Sacha Tomic, Bulletin de la Sabix 20 (2012) p. 61-78

On se souvient d’Humphry Davy (1778-1829), chimiste londonien concurrent de Gay-Lussac (1778-1850) et Thenard (1777-1856), pour sa découverte du potassium et du sodium par électrolyse, celle des propriétés physiologiques du protoxyde d’azote (N2O) et son invention de la lampe de sureté des mineurs. Il fut un grand théoricien et reconnut l’hydrogène comme principe d’acidité. Nicolas Vauquelin (1763-1829), chimiste français, analyste de génie, découvert par Antoine de Fourcroy (1755-1809), entre autres travaux et découvertes a isolé la glucine (oxyde de béryllium) et le chrome.

Davy et Vauquelin avaient commencé leur vie professionnelle par un emploi de garçon chez un apothicaire (pharmacien). Avec eux la chimie devint un métier. Au talent oratoire de Davy s’opposait la timidité de Vauquelin.

Davy désirait visiter le continent européen depuis longtemps. C’est ainsi qu’à l’automne 1813 s’étant embarqué avec son préparateur, Faraday, il rendit visite aux chimistes parisiens dont il a laissé de pittoresques portraits biographiques.

Davy était fils de fermiers, les parents de Vauquelin étaient ouvriers agricoles. Davy venait d’épouser une riche veuve, mais Vauquelin, lui, ne vivait que pour son art. En 1783 il était pensionnaire chez Fourcroy dont la sœur aînée tenait la maison.

En 1786, les deux sœurs veuves de Fourcroy, qui ont ouvert « une boutique de parfumerie et de jouets », le recueillent chez elles et le soignent : « Acceptez ; si quelque jour vous réussissez, vous nous rendrez ces légères avances ». Après la mort de Fourcroy (1809), Vauquelin, qui n’était pas un ingrat, prit à son tour chez lui les vieilles dames.

En 1813 il a réussi, il est professeur au Muséum d’histoire naturelle, à la Faculté de médecine, à l’École des mines, premier directeur de l’École de pharmacie, membre de l’Institut.

Voici ce que Davy écrit de la visite qu’il fit à Vauquelin. Il « était, dit-il, au déclin de sa vie (il avait 50 ans, Davy trente-cinq) […]. Il vivait au Jardin du Roi. On ne saurait imaginer rien de plus singulier que sa vie et son intérieur. Deux vieilles filles, mesdemoiselles Fourcroy, sœurs du professeur de ce nom, tenaient sa maison. Je me rappelle qu’en y entrant pour la première fois, je fus introduit dans une sorte de chambre à coucher, qui servait en même temps de salon. L’une de ces demoiselles était au lit et occupée à nettoyer des truffes (pommes de terre) pour le déjeuner. Vauquelin tenait absolument à me régaler, malgré mes efforts pour décliner son invitation. Rien de plus extraordinaire que la simplicité de sa conversation. Il n’avait pas le moindre sentiment des convenances : il parlait de choses qui, depuis le temps du paradis terrestre, n’avaient jamais fait, entre hommes, l’objet d’une conversation devant des personnes de l’autre sexe ». Après Davy, plusieurs de ses biographes ont souligné « la simplicité et la naïveté de son langage ».

|  |

| Portrait de Sir Humphry Davy (source Wikimedia) | Portrait de Vauquelin situé dans la Salle des actes de la Faculté de pharmacie, 4 avenue de l'Observatoire à Paris (Source : www.acadpharm.org) |

Pour en savoir plus

- VAUQUELIN Nicolas Louis (1763-1829), sur le site EUROMIN Project

- Les « souvenirs d'un oisif » par Emmanuel Grison, Bulletin de la SABIX n°20 (1999)