Les 28 et 29 février 2020 se tient, au parc floral de Paris au bois de Vincennes, le

Village de la chimie des sciences de la nature et de la vie

Les collégiens, lycéens et étudiants avec leurs professeurs ou leurs parents sont comme chaque année les bienvenus, et nombreux sont ceux qui grâce aux différents espaces et stands vont pouvoir trouver une orientation scolaire, un parcours professionnel, un stage en entreprise, un futur job.

Comment rendre efficace votre venue ?

- 1 – En rencontrant les professionnels à votre disposition : ingénieurs, recruteurs, techniciens de grandes entreprises internationales, de PME, de start–up, d’organismes de recherche ; ils vous parleront métiers et carrières.

- 2 – En vous renseignant auprès des établissements de formation et des filières : Bac Pro, BTS, DUT, Universités, Écoles d’ingénieurs, qui vous accueilleront au cours de ces deux journées.

- 3 – En préparant votre future insertion professionnelle grâce aux ateliers pour peaufiner votre CV, utiliser mieux internet, bâtir ou améliorer votre entretien d’embauche,

Vous aurez aussi la possibilité d’écouter et de vous instruire, au cours des conférences d’experts ou de chercheurs en chimie, sur le traitement des surfaces, l’innovation dans les verres, une méthode révolutionnaire de dépollution des sols.

Ne loupez pas les démonstrations spectaculaires de réactions chimiques et une découverte amusante des éléments de la classification périodique.

Enfin Jean Marie Lehn prix Nobel de chimie sera présent à l’occasion de la remise des prix des Olympiades de la chimie en Île-de-France et parlera de « la chimie de la vie ».

Venez en famille ou avec vos professeurs à Vincennes. L’industrie chimique emploie 165 000 salariés, et il y a de très nombreux chimistes dans d’autres industries comme la pharmacie, la métallurgie, l’automobile, l’aéronautique, la plasturgie, les cosmétiques et parfums. Cela représente chaque année des dizaines de milliers d’embauches. De plus, avec le développement de l’alternance et de l’apprentissage, de nombreuses possibilités sont offertes : venez à la table ronde spécialement consacrée à ces voies le samedi 29.

Préparez votre venue avec votre classe ou vos parents en consultant sur Mediachimie.org l’espace métiers, les fiches métiers par fonction et domaine d’activité et la série de fiches « Les chimistes dans… ». Vous y découvrirez des dizaines de métiers de l’agent de laboratoire à l’ingénieur procédé, du biochimiste au commercial, du responsable du laboratoire d’analyse au chercheur, tout un panel de métiers est décrit.

Mediachimie sera aussi présent au village (stand M6) et une équipe de Mediachimie assurera deux conférences / ateliers : « La chimie, une grande diversité de métiers riches d’avenir » les vendredi et samedi à 14h.

Jean-Claude Bernier et Catherine Vialle

Février 2020

Plus d'informations : Village de la chimie des sciences de la nature et de la vie

#villagechimie

#gracealachimie

Préparez votre venue au Village de la chimie en testant vos connaissances sur les métiers (quiz)

Comment concilier plusieurs passions dans votre futur métier ? Transports, énergies renouvelables, santé et bien-être, environnement…

Mediachimie vous propose de découvrir les secteurs économiques où innovent et travaillent les chimistes ainsi que les métiers qu’ils y exercent.

Pour cela promenez-vous parmi les fiches Les chimistes dans … les secteurs économiques et à la rubrique Où travaillent les chimistes ?.

Et bien sûr, ne loupez pas l’espace métiers, avec ses parcours de formation, ses fiches métiers et bien d’autres informations encore.

La Fondation de la Maison de la Chimie et Les Éditions Nathan se sont associés pour proposer aux enseignants et aux élèves des dossiers pédagogiques conformes aux nouveaux programmes des lycées pour les enseignements des classes de 2de et les enseignements de spécialités des classes de 1re générale et 1res STL, ST2S, STD2A et STI2D.

Vous pouvez d’ores et déjà découvrir les premiers dossiers ainsi que le sommaire des 20 dossiers que nous proposerons durant cette année scolaire 2019/2020.

La phase des vœux sur la plateforme d’admission post bac Parcoursup est ouverte depuis le 22 janvier. Dès aujourd’hui les lycéens peuvent y entrer leurs dix vœux sans ordre de préférence et ce jusqu’au 12 mars.

Chers lycéens et professeurs, dans vos choix n’oubliez pas la chimie et ses disciplines voisines telles que le génie chimique, la biochimie, la science des matériaux, vous offrent des formations scientifiques et technologiques qui conduisent à des métiers super intéressants.

Retrouver des fiches métiers, des parcours de formation et des vidéos dans l’espace métiers de Mediachimie.

Mais si vous voulez encore plus de détails sur votre future carrière et rencontrer les professionnels et industriels de la chimie patientez un peu et venez au « Village de la chimie » les 28 et 29 février au Parc floral de Vincennes où, parmi les nombreux stands des organismes, le stand de Mediachimie.org vous dévoilera les nombreux parcours de formation et de carrière et animera 2 ateliers sur ce thème le vendredi et le samedi.

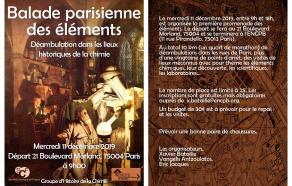

Les marchés de Noël ont déménagé, les décorations et guirlandes de nos rues sur le point d’être démontées se balancent encore, et alors que sonne encore dans nos têtes le tube désenchanté de Gold « Ville de lumière, j’ai besoin de toi ! », peu savent la quantité de découvertes et de travaux qui ont conduit à de telles profusions de beauté visuelle (1).

Oublions les vieilles lampes à filaments aux verres colorés qui se balançaient entre les platanes des places des villages le soir du 14 juillet. La lampe à incandescence inventée par Thomas Edison avec filament de carbone en 1879 puis de tungstène au XXe siècle est maintenant bannie de la vente au profit des ampoules à basse consommation ou mieux encore des LED (Light Emetting Diode) qui ont envahi toutes les décorations lumineuses de Noël.

L’émission de lumière par des diodes semi-conductrices de SiC était connu depuis 1907 mais ce n’est qu’en 1929 qu’un brevet sur le principe d’émission fut déposé et il fallut plus de trente ans pour qu’une première LED donne une émission dans le rouge en 1962 (2).

Le principe des émissions par des semi-conducteurs électroluminescents est assez simple. Ils sont caractérisés par une bande de valence et une bande de conduction séparées par un « gap » d’énergie Eg. Lorsqu’un courant électrique active le semi-conducteur, un déséquilibre se crée entre les deux bandes et les électrons de la bande de conduction se combinent avec les trous créés dans la bande de valence en émettant un photon de fréquence ν tel que hν= Eg liée à la valeur du gap. Les chimistes du solide ont fait leur gamme en partant des semi-conducteurs de type III-V (3) pour obtenir du rouge avec GaAs et AlGaAs, du jaune avec GaAsP, du vert pour GaN. Ce n’est qu’en 1993 que des chercheurs japonais, prix Nobel en 2014 (4), ont obtenu la LED bleu avec la composition InGaN permettant grâce à une émission vers 480 nm de relancer la commercialisation des lecteurs sur support optique des DVD et de relever le défi économique de la lumière blanche pour le grand public. En effet plutôt que la recomposer avec trois LED bleu-rouge-vert on utilise maintenant l’émission d’une LED bleu encapsulée dans un dôme de silicone sur lequel on a une couche mince de luminophore émettant dans le jaune dont la composition est par exemple à base de YAG dopé au cérium (Y3Al5O12 : Ce3+). Les recherches actuelles tendent à diminuer la proportion d’émission bleue qui donne une lumière blanche trop froide pour une lumière plus chaude dans le jaune avec des luminophores (5) dopés à l’europium Eu2+ ou des oxysulfures avec des défauts structuraux pour limiter le recours aux lanthanides.

Les LED sont concurrencées par les OLED (Organic Light Emetting Diode) (6) qui sont constituées d’une couche mince de polymère semi-conducteur entre deux électrodes. Ces semi-conducteurs organiques sont caractérisés par l’alternance de simples liaisons et doubles liaisons carbones dites π-conjuguées. Les orbitales moléculaires ont alors deux niveaux, la plus basse est liante (HOMO), la plus haute antiliante (LUMO) qui s’assimilent aux deux bandes des semi-conducteurs métalliques avec les mêmes processus de recombinaison électrons-trous s’accompagnant d’émission de lumière. Si les OLED ont conquis les écrans plats des télévisions et des smartphones, elles ne sont pas encore concurrentielles pour les décorations lumineuses.

Mais la chimie est encore présente lors des nuits du nouvel an avec les incontournables feux d’artifices qui enflamment le ciel des métropoles (7). Leur principe est lié à la réaction chimique de combustion qui mêle un oxydant (nitrate, perchlorate) et un réducteur (carbone, soufre, magnésium) avec fort dégagement de chaleur et de gaz. Pour colorer les flammes on y ajoute des sels métalliques ; de strontium pour le rouge, sodium pour le jaune, baryum pour le vert, cuivre pour le bleu et poudres de magnésium ou aluminium pour le blanc éclatant. Notons que le tir et les explosions en altitude imposent que ce soient des professionnels qui sont en charge de ces feux et qu’il est toujours déconseillé que de simples amateurs s’y impliquent car leur sécurité est en jeu (8). C’est avec quelques regrets que janvier moins lumineux se déroule. Adieu la chimie des couleurs… À la fin de l’année 2020 !

Jean-Claude Bernier et Catherine Vialle

Janvier 2020

Pour en savoir plus :

(1) Lumière et couleurs (vidéo)

(2) EnLEDissez-vous !

(3) Les radars des avions Rafale (Chimie et… junior)

(4) Un prix Nobel éclairé

(5) Fluorescence (vidéo)

(6) Les diodes électroluminescentes organiques : des sources « plates » de lumière

(7) Les feux d’artifice des frères Proust (Petites histoires de la chimie)

(8) Une enquête explosive (Chimie et… junior)

Le prochain colloque Chimie et Lumière aura lieu le mercredi 26 février 2020 à la Maison de la Chimie, à Paris.

Depuis le Big Bang, il y a 14 milliards d’année, la chimie et la lumière sont intiment liées. La photochimie qui définit les interactions entre la lumière et la Matière est partout présente dans l’espace interstellaire comme sur Terre. Sans la photosynthèse, par exemple, la vie n’existerait pas. La photochimie contribue à de multiples fonctions de notre vie quotidienne et ses applications sont nombreuses dans les domaines industriel, biologique et agricole, ou de la santé et du bien-être. Le large spectre de fréquence de la lumière que l’on sait maintenant maîtriser, notamment avec l’avènement des lasers, a encore élargi le champ et l’importance des applications possibles. Les plus récentes que permet la photochimie, y compris avec la lumière des lasers, seront présentées par des experts de la recherche publique et industrielle. Des exemples vous montreront l’importance des interactions chimie – lumière dans l’origine de la vie et le domaine de la santé, et leurs apports au service de l’art, de la transition énergétique, et de la qualité et du confort de notre vie quotidienne.

Le développement scientifique et technologique de ce domaine implique la collaboration et les échanges entre les chimistes, les physiciens, et les biologistes. Ce colloque est ouvert à un large public avec une attention particulière aux lycéens et à leurs enseignants. Le niveau des interventions se veut accessible à tous pour permettre un large débat. Nous vous souhaitons une passionnante exploration de ce domaine en continuelle évolution qui nous concerne tous.

Bernard Bigot

Président de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

et Directeur Général de l’Organisation internationale ITER

Réservez votre journée du mercredi 26 février 2020 pour participer au colloque (accessible au grand public).

L'inscription se fait en ligne. Elle est gratuite mais obligatoire.

Le colloque sera diffusé en direct sur Mediachimie ou sur Youtube.

Découvrez les dernières vidéos de la série Idées plein la Tech :

Des nano plein les bronches

Allo les plantes !

Caillebotte aux rayons X

Vive le CO2

- Comment les nouveaux médicaments permettent d’atteindre des zones inaccessibles par les médicaments classiques dans les bronches : Des nano plein les bronches

- Comment les plantes échangent des informations entre elles et avec leur environnement par communication chimique : Allo les plantes !

- Comment un laboratoire parisien à mis au point en collaboration avec la NASA, un petit spectromètre à RX portable capable d’analyser la nature des pigments employés par les peintres dans les œuvres d’art ou le sol de la planète Mars, apportant ainsi une autre vision de l'histoire de l’art, de la complexité artistique… et de la fraude dans ce domaine : Caillebotte aux rayons X

- Comment faire quelque chose d’utile avec le CO2, comme par exemple des produits fondamentaux de la chimie de base : de l’éthylène et de l’éthanol, et en utilisant de l’énergie solaire ! : Vive le CO2

Des vidéos pour tous sur des recherches au service de la qualité de notre vie.

Il est très fréquent d’entendre parler de pile à hydrogène, de voitures à hydrogène, de véhicule « propre », de mobilité hydrogène, de mobilité verte, d’hydrogène vecteur d’énergie, d’hydrogène gris ou vert…

Mais de quel hydrogène parle-t-on ?

Il s’agit de la molécule de dihydrogène, H2, gaz qui n'existe quasiment pas à l'état naturel sur Terre.

En effet, l’élément hydrogène, de symbole H, est très abondant sur la Terre mais seulement sous forme combinée :

- soit avec l’oxygène dans la molécule d’eau, H2O,

- soit avec le carbone dans les hydrocarbures, comme le gaz naturel ou méthane (CH4) ou le pétrole ; ce sont des mélanges de composés de formules générales CnHm

- ou encore dans les molécules du vivant.

Si l’on dispose de dihydrogène, il est possible de récupérer de l’énergie soit sous forme de chaleur via sa combustion directe avec le dioxygène (1) - c’est le cas des moteurs à hydrogène - , soit sous forme d’électricité via une pile à combustible (2) . Dans les deux cas la réaction globale ne produit que de l’eau selon :

2 H2 + O2 →2 H2O

Ainsi le dihydrogène est un vecteur d’énergie mais pas une source d'énergie car n'existant pas à l'état naturel, il faut préalablement le produire à partir d’eau ou d’hydrocarbures, ce qui nécessite d’abord une dépense d’énergie.

L’hydrogène gris ou comment créer du dihydrogène à partir des hydrocarbures

Le réformage (ou reforming) du gaz naturel (3) est actuellement la principale source de dihydrogène. Du méthane et de l’eau sont mis à réagir à haute température (nécessitant donc une consommation d’énergie). La réaction mise en jeu est :

CH4 + H2O = CO + 3H2 suivie de CO + H2O = CO2 + H2

On peut aussi faire le réformage des hydrocarbures liquides (pétrole) ou du charbon (4) .

En plus de la consommation d’hydrocarbures, on notera que pour faire 1 kg d’hydrogène par réformage, on émet de 6 à 10 kg de CO2.

L’hydrogène décarboné ou comment créer du dihydrogène par électrolyse de l’eau

L’apport d’énergie électrique via deux électrodes, plongées dans de l’eau en milieu basique (ou de l’eau acidifiée), reliées aux bornes d’un générateur de courant continu, permet la décomposition de l’eau et la création de dihydrogène, selon la réaction :

2 H2O → 2 H2 + O2

Dans quel cas cet hydrogène décarboné est-il « vert » ?

Tout dépend de la source d’électricité. Si elle provient d’une centrale à charbon, d’une centrale à fuel lourd ou au gaz, cet hydrogène reste gris ! Si la source d’électricité est elle-même décarbonée et renouvelable, courant électrique provenant de barrages hydrauliques, d’éoliennes ou de panneaux solaires, on parle d’hydrogène vert.

Le grand intérêt de cette électrolyse est de permettre le stockage de l’énergie sous forme de dihydrogène pour ces sources intermittentes d’énergie avant de récupérer ultérieurement l’énergie via sa combustion dans une pile à combustible ou dans un moteur. C’est en ce sens que l’hydrogène vert participera à la transition énergétique.

Toutefois il faut garder à l’esprit que chacun des rendements de l’électrolyse et de la pile à hydrogène sont inférieurs à 1 et que le stockage consomme aussi de l’énergie (5) .

Françoise Brénon et l'équipe Question du mois

(1) La combustion du dihydrogène

Sa combustion en présence d’oxygène génère de l’eau selon 2 H2 + O2 →2 H2O, et s’accompagne d’un très important dégagement de chaleur (143 kJ pour un gramme de H2 soit trois fois plus que l’essence ou le diesel).

Comme c’est un gaz très léger, 11 fois plus léger que l’air, il faut pour l’utiliser, le comprimer très fort ou le liquéfier. C'est ainsi l'un des combustibles liquides les plus utilisés au décollage, dans les étages cryogéniques des lanceurs de fusée. Par exemple, la navette spatiale Ariane 5 emporte jusqu'à 26 tonnes d'hydrogène liquide dans ses réservoirs !

Schématiquement, la pile présente deux compartiments alimentés par du dihydrogène à l’anode et de l’air à la cathode. Quand la pile débite, la réaction globale est la même réaction que celle de la combustion directe, soit

2 H2 + O2 → 2 H2O. Voir https://www.mediachimie.org/sites/default/files/FR-pile-images.pdf

Ainsi des voitures électriques, munies d’un réservoir à dihydrogène comprimé, peuvent fonctionner avec le courant continu délivré par une pile à hydrogène, le dioxygène provenant en continu de l’air. Ces voitures, lors de leur fonctionnement, émettent seulement de la vapeur d’eau et non plus des oxydes d’azote ni de dioxyde de carbone. C’est ainsi que l’on parle de « véhicule propre ».

(3) Le réformage du méthane nécessite de travailler entre 800 et 900 °C et sous 350 bars, en présence de catalyseur à base d’oxyde de nickel sur des anneaux d’alumine imprégnés par 10 à 16 % en masse de Ni (leur durée de vie est comprise entre 8 et 10 ans).

(4) Les matières premières utilisées, dans le monde, pour produire le dihydrogène, en 2014 sont à 96 % d’origine fossile.

gaz naturel | hydrocarbures liquides | charbon | électrolyse |

49% | 29% | 18% | 4% |

(5) Globalement l’électrolyse de l’eau, le transport et la compression du gaz à 700 bars consomment environ 75 % de l’énergie que l’on aurait pu récupérer lors du fonctionnement de la pile. En effet, pour qu’un véhicule fonctionne avec une pile à hydrogène vert, il a été nécessaire en amont de faire l’électrolyse de l’eau, d’acheminer le dihydrogène à la station et enfin de comprimer fortement le gaz pour qu’il occupe un volume réduit dans la voiture. On admet que l'électrolyse de l'eau a un rendement compris entre 50 et 60 % par rapport à la puissance électrique fournie. Les rendements de l’électrolyse à haute température peuvent monter plus haut (80 à 90 %) mais il faut faire de la vapeur à 300-800 °C. Enfin il faut comprimer le gaz à 700 bars (de l’énergie est donc dépensée par le compresseur) et la température du gaz s’élève (selon la loi pV=nRT), gaz qu’il faudra refroidir après.

Le sucre est produit à l’échelle mondiale à partir de canne à sucre (70 à 80 %) ou à partir de betterave à sucre. La France est le premier producteur mondial de sucre de betterave : 46 000 personnes travaillent dans cette filière et la production pour 2017/2018 a été de 6,1 Mt de sucre dont 3,35 Mt exportées [1]. C’est une activité saisonnière car la racine de betterave doit être traitée sitôt l’arrachage réalisé.

Lire la suite du Zoom sur le saccharose : de la betterave au sucre

Deux mois après l’incendie de l’usine Lubrizol nous avons un peu de recul pour revenir sur les risques des usines fabriquant ou stockant des produits chimiques (1). Depuis l’accident ayant frappé une ville du nord de l’Italie, Seveso, consécutive à une fuite de dioxine d’un site industriel voisin, l’Europe a imposé un haut niveau de prévention pour les sites présentant des risques majeurs. Le classement Seveso identifie pour l’environnement les risques suivants :- les effets de surpression (souffle d’une explosion) –les effets thermiques (rayonnement d’un incendie) – les effets toxiques (rejets de polluants) (2).

C’est ainsi qu’en France 1312 installations industrielles sont classées Seveso dont 607 seuil bas et 705 seuil haut dont Lubrizol de Petit-Quevilly. Après la catastrophe AZF à Toulouse qui fut bien plus meurtrière, la loi Bachelot en 2003 a institué en France les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) qui visent à limiter l’urbanisation autour des sites dangereux. Comme hélas les municipalités jusque-là avaient laissé les constructions gagner les terrains proches, plus de 180 PPRT imposent des travaux de protection des habitations voisines.

Dans le cas de Lubrizol, soumis à une surveillance très stricte de la part de la DREAL Normandie comme ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), de nombreuses visites d’ingénieurs et de cadres pompiers vérifient la conformité et l’application des règles de sécurité (3). Et cependant fin septembre plusieurs milliers de tonnes de produits sont partis en fumée. Quels sont ces produits ? Dans la liste des 10 tonnages les plus importants on relève principalement des alcanes en C15 – C20, des graisses en C20 – C50 issus des distillats du pétrole, des additifs et des sels détergents pour l’essence comportant des dérivés d’amines, des sulfides ou des phosphates. Des lubrifiants (4) comportant des dithiophosphates, des oléfines et des produits insecticides avec des polysulfides. Par combustion ces produits vont émettre principalement CO, CO2 et H2O, mais aussi NO2, NOx et SO2, H2S, P2O5, ZnO et CaO. Mais comme les oxydations sont incomplètes également des suies principalement composées de carbone C qui vont composer ce nuage noir impressionnant de plusieurs kilomètres et se déposer aux alentours.

Les analyses de l’air sur Rouen menées par Atmo Normandie les 27 et 28 septembre sur NO2, SO2, CO, H2S et les PM10, ne montrent pas de valeurs supérieures aux moyennes habituelles dans l’agglomération (5). Des prélèvements sur le site de Lubrizol et les dosages sur le toluène, l’éthylbenzène, H2S et plusieurs COV (composés organiques volatils) donnent des valeurs en µg/m3 inférieures aux valeurs de référence d’exposition aigue sauf pour le benzène très largement au- dessus du seuil de 30µg. Raison pour laquelle il a fallu protéger la trentaine de personnel Lubrizol d’intervention et les pompiers. Depuis les prélèvements et analyses autour du site et sur le trajet du nuage faits par canisters, lingettes et jauges atmosphériques n’ont pas non plus donné des valeurs supérieures au seuil de dangerosité notamment sur les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), COV et dioxine. Les analyses sanguines opérées sur les sauveteurs n’ont rien décelé d’anormal une semaine après leur intervention.

Ces résultats n’empêchent pas une partie des Rouennais qui ont souffert de nausées (*), de problèmes respiratoires (6) et de nombreux maraîchers et agriculteurs qui ont perdu plus de deux semaines de ventes de légumes ou produits laitiers par mesure de précaution de s’élever contre la concentration industrielle de la banlieue ouest de Rouen.

Il n’est pas évident de rendre intelligible pour le grand public les résultats des analyses chimiques, surtout à l’heure où la parole des élus, des hauts fonctionnaires de l’État et des experts est systématiquement dévaluée et mise en cause. Même si les produits de Lubrizol sont indispensables dans de nombreux secteurs en particulier pour le fonctionnement des moteurs et les carburants automobiles où leur pénurie se fait déjà sentir, il n’est pas question pour l’instant d’imaginer une reprise possible d’activité sans que les règles ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) soient à nouveau respectées et que l’autorisation d’exercer soit donnée par le CODERST (conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques) et le Préfet.

Communication difficile en ces circonstances, mais pour nous aussi chimistes, la communication est difficile et souvent insuffisante. Nous ne disons pas assez que l’industrie chimique (7) est indispensable à la fabrication d’objets de tous les jours, médicaments, shampoings, textiles, carburants, automobiles… Nous nous cachons dans l’ombre. Sur l’hexagone 3300 entreprises chimiques sont implantées avec 6000 sites de production dont 400 classés Seveso. C’est l’industrie qui est la plus réglementée. Depuis 2003, 500 millions € ont été investis pour la mise en place des PPRT, 300 millions pour la modernisation des installations et chaque année, 600 millions € (20% des investissements) sont consacrés à la sécurité et l’environnement.

Nous manquons de communicants et de communication pour rappeler que le secteur chimie est indispensable à l’économie avec 220000 salariés (8) qui contribuent au bien-être de nos concitoyens et à la balance commerciale avec plus de 60 milliards d’exportation.

(*) Sur le site il y avait une unité de fabrication de mercaptan à forte odeur écœurante. Le mercaptan est notamment utilisés à quelques ppm dans le gaz de ville pour détecter immédiatement une fuite.

Jean-Claude Bernier

Décembre 2019

Pour en savoir plus sur Mediachimie.org :

(1) Le paradoxe apparent de REACH : contrainte et source d’innovation pour la chimie

(2) La compétitivité plombée par un excès de règlementations ?

(3) Enquête technique après accidents industriels

(4) Les lubrifiants - « un point sur… »

(5) Techniques analytiques et chimie de l’environnement

(6) Pollution : comment améliorer la qualité de l’air dans nos habitations

(7) Pour une industrie chimique propre et durable (Chimie et… junior)

(8) Les chimistes dans : L’industrie chimique

Résultats d’analyses :

• Lubrizol: explications par Atmo Normandie

• Rouen : le point sur la situation sur le site gouvernement.fr. L’analyse des canisters est disponible ici à la date du 28 septembre 2019.

Les piles alcalines, les piles boutons, les batteries ont envahi notre vie de tous les jours. Elles apportent l’énergie électrique aux jouets, aux lampes torches, aux téléphones et tablettes portables, aux véhicules automobiles… Notons bien en français la distinction « pile » chargée une fois pour toute et qui se décharge à l’utilisation et « batterie » ou accumulateur qui délivre un courant grâce à une réaction électrochimique réversible et qui peut se recharger.

90 % des piles sont des piles « alcalines ». On trouve les « piles bâtons » cylindriques qui ont une anode constituée de zinc métallique (Zn) en poudre et d’un électrolyte gélifié contenant de l’hydroxyde de potassium (KOH). La cathode est constituée d’un mélange de dioxyde de manganèse (MnO2) et de carbone graphite (C) le tout enserré dans un cylindre d’acier.

Les piles boutons comportent souvent un gel de zinc et de potasse (KOH) et de l’argent (Ag), puisque le mercure (Hg) est maintenant interdit.

Les batteries rechargeables sont diverses :

- batteries nickel-cadmium (1), Ni-Cd, pour les outils de bricolage autonomes ;

- batteries nickel-hydrures métalliques de terres rares et de nickel (2), Ni–MH, pour les ordinateurs et les téléphones ;

- et de plus en plus de batteries Li-ion (3) (ion lithium) qui comportent une anode en graphite et des cathodes avec des oxydes mixtes de cobalt de type LiCoO2 , ou nickel, ou manganèse.

Sachant que l’on utilise environ 33 000 tonnes de piles et batteries en usage par an, cela représente environ 10 000 tonnes de zinc et 8 000 tonnes de fer et nickel sans oublier le cuivre.

Il ne faut donc surtout pas les jeter dans la nature ou dans les poubelles car vous dispersez alors partout des métaux lourds comme Zn, Fe, Co, Mn, et pire, des métaux pouvant être toxiques comme Ni ou Cd ainsi que des métaux rares et coûteux comme Cu, Ag et des terres rares : néodyme (Nd), praséodyme (Pr), dysprosium (Dy) et lanthane (La).

Une attitude d’éco-citoyen responsable exige aussi une économie des ressources naturelles et c’est une raison de plus pour mettre piles et batteries dans les bacs spécialisés de recyclage que l’on rencontre dans toutes les grandes enseignes de supermarchés ou de bricolage.

| Sur 100 piles utilisées | ||

| 30 sont jetées aux ordures ou dans la nature | 35 sont stockées ou en usage chez les particuliers | 35 sont recyclées par les filières existantes |

L’objectif est de développer les procédés de recyclage par broyage, puis hydrométallurgie et pyrométallurgie pour récupérer les alliages ferreux et affiner les métaux non ferreux ou rares.

Les directives européennes de recyclage sont d’en atteindre au moins 45 % par des organismes nationaux agréés, comme Corepile ou Sorelec, qui, en France, se partagent le recyclage d’un peu plus de 12000 tonnes de piles et batteries.

Dans le cas particulier de l’industrie automobile, où la plupart des véhicules sont équipés de batteries au plomb et acide sulfurique, il y a obligation de les recycler. Plus de 95 % sont désossées, l’acide est neutralisé, le plomb refondu et le polypropylène des caissons lavé et transformé en granulés recyclables.

Avec l’augmentation des véhicules électriques et des millions de tonnes de batteries ion–lithium qui s’annoncent, des filières spécialisées vont se mettre en place pour récupérer et recycler Cu, Co, Ni, Mn et Li.

Donc quand vos piles ou batteries ne fonctionnent plus, ne les jetez plus n’importe où et pensez recyclage, les chimistes s’en occupent pour une seconde vie (4).

Jean-Claude Bernier et l'équipe Question du mois de Mediachimie

(1) Une des électrodes est en oxyde de nickel hydraté NiO(OH) et l’autre est en cadmium, Cd.

(2) Une des électrodes est composée d’un hydrure métallique à base de lanthane (terre rare) et de nickel, de type LaNi5 et l’autre de l'oxyhydroxyde de nickel, NiO(OH). L’électrolyte est de la potasse.

(3) L’Académie suédoise vient de couronner en 2019 les inventeurs des batteries ion-lithium par le prix Nobel de chimie. Pour en savoir plus voir l'éditorial Un Nobel de chimie populaire

(4) Pour en savoir plus, voir la vidéo de l'ADEME ressource Comment transformer nos déchets électroniques en or et autres métaux précieux

Dans le cadre des nouveaux programmes du lycée général et technologique, Mediachimie.org réalise l’actualisation de l’entrée lycée de l’Espace enseignant en proposant un ensemble de ressources adaptées aux nouveaux enseignements et classées selon les orientations des nouveaux programmes.

L’enseignement scientifique en classe de première est dès à présent disponible pour la chimie, ainsi que des ressources en SVT pour tous niveaux de lycée.

Les entrées des classes de seconde et première seront déployées progressivement avant fin décembre 2019, puis les entrées en classes de terminales.

Vous qui n’aurez pas la possibilité de venir à la Fondation de la Maison de la Chimie le 13 novembre 2019, vous pourrez assister en direct au « Colloque Chimie et nouvelles thérapies »

sur Mediachimie ou sur Youtube.

La captation des conférences sera par la suite disponible en ligne et leur mise à disposition sera indiquée sur la page d'accueil de Mediachimie.

Près d’un Français sur quatre s’est vu répondre par son pharmacien « désolé, pour votre médicament nous sommes en rupture de stock » ou « désolé, votre médicament n’est plus fabriqué ». Rien qu’en France sur les traitements jugés essentiels on est passé de 44 signalements de pénuries en 2008 à 871 en 2018, près de vingt fois plus ! Quelles sont les raisons de cette évolution qui menace la santé publique (1) ?

Elles sont multiples. La première raison est la décomposition et la délocalisation de la chaine de fabrication des médicaments (2). Une part croissante de la production des principes actifs est délocalisée dans les pays où la main d’œuvre est moins coûteuse et les normes environnementales moins contraignantes, comme la Chine et l’Inde. Cette part est passée de 20% à 80% entre les années 90 et 2018. La deuxième étape, le mélange avec les excipients, est souvent faite en Amérique du Nord et enfin la présentation en gélules et l’emballage en Europe (3). Comme tout ce processus se fait en flux tendu par mesure d’économie, le moindre incident sur une chaine peut bloquer une usine sur plusieurs semaines . Par ailleurs, les agences du médicament nationales ou européennes, soucieuses de la protection des consommateurs, durcissent les normes de fabrication et de traçabilité des composants chimiques, ce qui amène parfois à ne plus importer tel générique de ces pays asiatiques dont la fabrication a été jugée trop opaque.

Bien que la pénurie frappe la France mais aussi la Belgique, le Royaume Uni, l’Italie, des experts pointent du doigt l’attitude de certains grossistes européens revendeurs de médicaments. Ils les accusent de faire passer en dernier la France où les prix des médicaments sont les plus bas, imposés par convention avec la sécurité sociale, et dont les remboursements sont sous surveillance à cause d’un budget qui souvent explose ! Par exemple les prix en France sont inférieurs de 20% à ceux pratiqués en Allemagne N’oublions pas non plus que les entreprises pharmacochimiques ne sont pas des bienfaitrices ; la concurrence internationale et la financiarisation de la profession exigent des investissements que les actionnaires souhaitent rémunérer. C’est ainsi qu’elles abandonnent progressivement la production de génériques trop bon marché et non rentables au profit de molécules nouvelles, susceptibles d’apporter des bénéfices, et de médicaments innovants parfois vendus à des prix exorbitants.

Alors, quels remèdes ? La relocalisation en Europe : c’est ce que font en France les 86 PME (petites et moyennes entreprises, entre 50 et 250 salariés) et ETI (établissements de taille intermédiaire, entre 250 et 5000 salariés) de la chimie, producteurs sous-traitants de principes actifs (4) en insistant sur l’aspect qualitatif et transparent des fabrications malgré un coût salarial et une exigence environnementale plus élevés. Ces entreprises bénéficient d’un très bon positionnement des compétences et d’un chiffre d’affaires en progression qui devrait encore s’améliorer en développant les médicaments issus des biotechnologies, médicaments qui manquent encore trop à leur catalogue (5).

Il n’y a pas que la santé qui souffre de causes de pénurie par manque de chimie. La guerre quasi idéologique que se livrent le Japon et la Corée du Sud pourrait avoir des répercussions en Europe. Le Japon a jeté l’embargo pour la Corée sur les résines photosensibles, les films minces de polyamide et… l’acide fluorhydrique. Ces composés représentent entre 60 et 80% des importations de deux géants de l’électronique Samsung et LG. Cela handicape fortement le gravage des micro-circuits (6) intégrés (résines de photogravure), le nettoyage des circuits silicium (HF) et la fabrication des Oled pour téléviseurs plans et smartphones (polyimides).C’est l’électronique grand public mondiale qui risque de tousser si d’autres approvisionnements ne sont pas trouvés. Or ni l’Europe ni la France ne sont capables à court terme d’y remédier. La chimie de base (fluor) et la chimie de spécialité (résines et polyimides) (7) n’y sont pas développées, en raison d’un marché intérieur insuffisant et des normes réglementaires.

Cela impacte également la transition écologique, actuellement très médiatisée, dont les objectifs sont menacés faute de chimie des matériaux. On oublie que l’objectif zéro carbone en 2030 ou 2050 sera très gourmand en matériaux de haute technologie. Pour les milliards de cellules photovoltaïque (8), on n’est pas inquiet pour le silicium abondant, mais plutôt pour le cuivre, le tungstène et l’argent. Les millions d’éoliennes et de véhicules électriques vont consommer des millions de tonnes d’aimants riches en néodyme et dysprosium (l’éolienne de General Electric de 12 MW annoncée pour 2021 comporte une tonne d’aimant au néodyme - aimant NdFeB). Les véhicules électriques seront aussi bourrés d’aimants et les batteries exigeront des millions de tonnes de Cu, Co, Ni et Li. L’Agence internationale de l’énergie estime qu’il faudra multiplier par 10 la production, la transformation et le recyclage de ces matières premières, avec toujours l’épée de Damoclès d’un éventuel quota chinois.

Militons pour l’implantation en France de la « Megafactory » l’Airbus des batteries et du complexe des aimants à base de terres rares, nous avons chez nous les meilleurs spécialistes mondiaux en électrochimie et magnétisme et le leader mondial de la séparation des terres rares. Re-industrialisons l’hexagone,, implantons de nouvelles usines chimiques propres, nous créerons de la valeur ajoutée nationale et de l’emploi et nous sauverons peut-être la planète.

Jean-Claude Bernier et Catherine Vialle

Octobre 2019

Pour en savoir plus sur Mediachimie.org :

(1) La chimie dans la vie quotidienne : au service de la santé (Chimie et… junior)

(2) Les chimistes dans l’industrie pharmaceutique

(3) De la conception du médicament à son développement : l’indispensable chimie

(4) La fabrication d’un principe actif (vidéo)

(5) Bioraffinerie et biologie de synthèse

(6) La chimie au cœur des (nano)transistors

(7) Les chimistes dans l’aventure des nouveaux matériaux

(8) Les panneaux solaires (animation)

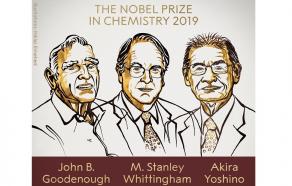

L’Académie suédoise vient de couronner les inventeurs des batteries ion-lithium (1). Voilà un prix Nobel de chimie qui va parler à tout le monde. Les utilisateurs de téléphones portables, de tablettes et d’ordinateurs, les conducteurs de véhicules hybrides et d’automobiles électriques se servent tous les jours de ces réservoirs de puissance électrique (2).

Ce sont trois chimistes qui ont permis il y a maintenant plus de trente ans la découverte, puis l’amélioration et enfin la commercialisation de ces batteries.

Stanley Whittingham, chercheur britannique, dirige l’institut des matériaux de l’université de Binghamton de l’État de New York. Il fut le premier à créer une cathode en sulfure de titane TiS2 dans une pile utilisant un sel de lithium, dans les années 1970.

John Goodenough, américain, est professeur de science des matériaux à l’université d’Austin au Texas. Il suggéra dans les années 1980 l’utilisation, à la cathode, d’oxydes mixtes de type LiCoO2 et ses dérivés Li(CONi)O2, Li(CoNiMn)O2. Il inventa également une nouvelle cathode Li FePO4.

Akira Yoshino, japonais, est professeur à l’université Meijo et membre de l’Asahi Kasei Corporation. Il est à l’origine de la commercialisation dans les années 1990 de ces batteries avec maintenant la forme cylindrique (D=1,8 H = 6,5cm) norme 18650, fabriquée à des milliards d’exemplaires.

Dans ces batteries, à la cathode, le lithium perd un électron qui passe dans le circuit extérieur et l’ion lithium Li+, issu de la cathode, rejoint l’anode en graphite à travers l’électrolyte. Avec la généralisation des objets portables et connectés, smartphones, tablettes, ordinateurs, outils, véhicules électriques, ce sont plus de 100 000 tonnes de lithium qui sont actuellement en usage dans les batteries ion-lithium. Les « mégafactories » construites ou en projet font craindre des cours élevés du carbonate de lithium et des métaux comme le cobalt ou le nickel (3). C’est dire l’incroyable succès de cette invention qui a mis vingt ans à se mettre au point avant commercialisation et moins de trente ans à devenir indispensable à notre quotidien.

Tous les chimistes du solide, les électrochimistes et spécialistes des matériaux se réjouissent de ce prix Nobel cher à leur discipline, spécialement en France où John Goodenough venait souvent discuter et faire des séminaires. Sa dernière venue en France, à 95 ans, lors de la journée hommage à Bordeaux le 26 mars 2018 à son grand ami le professeur Paul Hagenmuller, nous a permis de le rencontrer et de réécouter son rire légendaire et communicatif. Notons également que la communauté Française à Amiens, Bordeaux et Nantes est très active sur ce sujet et reconnue internationalement, sans oublier Michel Armand qui fut aussi l’un des novateurs sur ce sujet dans les années 1975.

Jean-Claude Bernier

Pour en savoir plus sur Mediachimie :

(1) Meilleurs matériaux pour batteries à ions Li. L’approche déductive et intuitive du chimiste (conférence vidéo)

(2) Le transport ou le stockage de l’énergie électrique (Chimie… et junior)

(3) Et si le cobalt manquait… quel serait l’avenir des véhicules électriques ?

Retrouvez dans un Zoom sur... la vinification les processus, associés aux différentes étapes d’obtention d’un vin : fermentation, nature, inoculation et croissance des levures, importance du facteur température, rôle de l’aération, causes des arrêts de fermentation. Des données économiques chiffrées complètent de document.

Une fiche Réaction en un clin d'oeil : De la vigne au verre : tout un art ? vous donnera un éclairage historique sur la vinification.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La Maison du Soleil de Saint-Véran participe comme chaque année à la Fête de la science, les 11 et 12 octobre 2019.

Cette année, le thème choisi est celui des énergies renouvelables.

Le samedi 12 octobre à partir de 14 heures, l'entreprise Pragma Industries viendra spécialement de Biarritz présenter son vélo à hydrogène, le premier vélo à assistance électrique intégrant une pile à combustible et un stockage d'hydrogène.

Rendez-vous à la Maison du Soleil au pied des pistes de Saint-Véran.

Renseignements sur www.saintveran-maisondusoleil.com

Il y a pas mal de curiosités en chimie, les oxydes d’azote (1) en montrent une belle collection. Le monoxyde NO a une activité biologique importante et bénéfique pour notre corps, notamment dans la neurotransmission. Le dioxyde d’azote NO2 est beaucoup moins sympathique, il est caractérisé par des vapeurs rousses, irritantes et toxiques. Il se forme à haute température au-dessus de 1000°C par réaction entre l’azote et l’oxygène de l’air dans les brûleurs des centrales thermiques ou dans les moteurs à combustion interne (2). Le protoxyde d’azote N2O serait plus amusant car il est connu sous le nom de gaz hilarant. La description de la molécule N2O oscille entre 2 formes : N≡N+-O- et -N=N+=O.

Découvert par Joseph Priestley en 1772, les propriétés euphorisantes du protoxyde d’azote sont trouvées par Humphry Davy 25 ans après (3), mais c’est un dentiste Horace Wells qui découvre en 1844 qu’il peut être utilisé comme anesthésiant. Après quelques échecs en milieu médical, il fallut les études de William T. G. Morton en anesthésie pour que le protoxyde d’azote après le chloroforme soit utilisé en chirurgie après 1846. S’ensuivirent des progrès importants en médecine chirurgicale, la douleur et l’infection étant alors les deux grandes limites de la chirurgie.

C’est en réalité après 1960 puis 1980 que son usage médical s’est répandu et fut réglementé en associant le protoxyde d’azote à l’oxygène, ce qui élimine le risque d’asphyxie. La médecine utilise donc le MEOPA (mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote) depuis l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) en 2001 dans les établissements hospitaliers. L’AFSSAPS (devenue depuis l’ANSM) contrôle et régularise depuis 2010 son utilisation dans les établissements de santé dans le cadre du plan national de la gestion des risques. Pourquoi ? Car comme le disait une publication dans la revue Science « N2O pas de quoi rire ! » (Nitrous oxide: no laughing matter). En effet même si dès le XIXe siècle le protoxyde était utilisé dans les foires pour mettre en joie quelques joyeux lurons, ses propriétés ne sont pas très bénéfiques.

D’abord dans l’atmosphère le protoxyde d’azote est un gaz à effet de serre plus de 250 fois plus absorbant que la même masse de CO2 (4), sa concentration a atteint 330 ppb (parties par milliard) en 2018. Plusieurs articles scientifiques le mettent aussi en cause comme agent destructeur de la couche d’ozone (5) en haute atmosphère. Les principales sources sont l’agriculture avec l’utilisation des engrais azotés et la décomposition du lisier ainsi que l’industrie et les transports, les rejets de ces derniers diminuant, surtout depuis que la dépollution des échappements automobile a fait des progrès (6).

Un nouveau danger qui guette les jeunes adolescents est une nouvelle forme de toxicomanie : le protoxyde d’azote est utilisé sous forme de drogue (7), inhalé pur dans un ballon de baudruche. Il procure un effet euphorisant qui dure environ 5 minutes sans laisser de traces. Cependant une utilisation répétée ou chronique provoque des troubles cardiaques ou neurologiques et des asphyxies ont été signalées. Très peu coûteux, il remplit les cartouches des siphons à chantilly qui sont en vente dans les supermarchés ou sur internet. L’inhalation directe à partir de ces cartouches sous pression peut également provoquer des brûlures et embolies pulmonaires. Un regain de cette mode est constaté depuis 2016/2018 chez les groupes d’étudiants ou d’adolescents. Certains élus, notamment des Hauts de France, souhaitent interdire la vente libre de ces cartouches ménagères.

Pour ma part je souhaiterais que le protoxyde d’azote ne soit pas accessible au grand public mais il pourrait être utilisé à la place du 2-chlorobenzylidène malonitrile (gaz CS) des grenades lacrymogène (8) des forces de l’ordre. Lors des manifestations on assisterait alors à une réconciliation euphorique entre CRS et manifestants au cours d’affrontements sans violences.

Jean-Claude Bernier

Septembre 2019

Pour en savoir plus

(1) Oxydes d'azote, Les produits du jour de la Société chimique de France

(2) La chimie atmosphérique : contexte, récents développements et applications

(3) La découverte des propriétés du gaz hilarant par Humphry Davy (1778 – 1829)

(4) Nom de code : CO2

(5) Chimie, atmosphère, santé et climat, une histoire partagée

(6) La catalyse au service de l'automobile

(7) Outils et techniques de profilage des drogues

(8) Il y a cent ans : la guerre chimique

L’Association des Professeurs de Biologie et Géologie (APBG, 4000 adhérents), nouveau partenaire de Mediachimie, a sélectionné parmi les ressources de Mediachimie celles en lien avec les nouveaux programmes de SVT au Lycée.

Ces ressources sont également accessibles depuis l’Espace Enseignants > Espace Lycées

L’APBG regroupe les professeurs enseignant les sciences de la vie et de la Terre en collège et lycée, ainsi que des professeurs des écoles et des universitaires, désirant partager leurs expériences pédagogiques et scientifiques et se tenir informés de la science qui se fait, comme de celle qui s’applique.

En savoir plus sur l'APBG

C’est la période des grandes migrations. Paris et les grandes métropoles vont se vider et l’A7 et l’A10 vont nous montrer leurs périodiques bouchons. Vous allez profiter de la mer, de la montagne, de l’air non pollué et… du soleil. Comme il risque cette année de se montrer très généreux, faites attention à votre exposition et prenez un certain nombre de précautions. La chimie est là pour vous protéger.

Les rayons du soleil nous envoient une lumière avec un spectre de longueurs d’ondes très large allant de l’infrarouge aux ultraviolets (1). Ce sont ces derniers qui sont les plus dangereux pour la peau. Les UVC (100 à 280 nm) sont arrêtés dans la stratosphère par l’ozone (2) qui joue un rôle de barrière. Les UVB (280 à 315 nm) sont arrêtés par la peau au niveau de l’épiderme. Ils peuvent causer des coups de soleil et favorisent l’apparition de cancers de la peau, mais ils contribuent à la synthèse de la vitamine D. Les UVA (315 à 400 nm), les plus « durs », pénètrent jusqu’au derme et vont accélérer le vieillissement cutané. Ils peuvent provoquer des stress oxydants aigus (3) et entrainer mélanomes et cancers de la peau. 95% des UV qui traversent la couche d’ozone sont des UVA, le reste des UVB.

Pour vous protéger de ces UV on recommande d’appliquer généreusement les crèmes solaires (4) qui comportent des filtres solaires organiques ou minéraux. Plusieurs molécules telles les butyl méthoxydibenzoylméthane ou les bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine absorbent en se transformant les UV. D’autres oxydes minéraux comme l’oxyde de titane (TiO2) (5) ou l’oxyde de zinc (ZnO) arrêtent et réfléchissent ces UV en laissant parfois des traces blanches sur la peau qui identifient leur protection.

N’hésitez donc pas à utiliser les crèmes solaires avant de vous exposer au soleil, que ce soit pour une séance farniente, du sport ou une balade. Consultez les indications figurant sur le tube ou le flacon. L’IP ou indice de protection, parfois noté SPF (Sun Protection Factor), va de 6 ou 10 pour une faible protection à 30 ou 50 pour une forte protection ou même 50+. Pour l’indice 10 cela signifie que c’est 1/10 du rayonnement UVB qui est transmis, pour l’indice 50 c’est 1/50 soit 2% des UVB qui atteignent la peau. Pour les UVA on admet que la protection est le tiers de celle des UVB.

Le problème est que la plupart des vacanciers au soleil ne connaissent pas leur taux d’exposition aux UV et donc le moment où il faut se protéger ou renouveler la protection.

C’est encore grâce à la chimie des encres polymères qui permettent de fabriquer des circuits électroniques imprimées (6) que le problème est maintenant en partie résolu. Après le patch « My UV » en 2016 qui, appliqué sur la peau, changeait de couleur en fonction de l’exposition et, après photo via une application sur smartphone (7), donnait le taux d’UV, L’Oréal a lancé l’an passé « UV Sense » un capteur d’UV connecté et sans batterie commercialisé cette année par La Roche-Posay. Ce dispositif de moins de 2 mm d’épaisseur et de 9 mm de diamètre se colle sur l’ongle du pouce. Il comporte un condensateur, des LED, un capteur et un circuit électronique imprimé (PCB – printed circuit board) flexible. Sensible aux UV il peut donner en temps réel l’évolution d’exposition et la garder en mémoire jusqu’à trois mois. Il suffit à l’utilisateur d’indiquer dans l’application disponible sur iOS et Android son phototype (blond aux yeux bleus et carnation claire ou noir aux yeux marron et peau mate) (8) pour recevoir et lire les recommandations personnalisées. Le design de la petite pastille a été particulièrement bien étudié et plait esthétiquement. Selon une étude auprès des consommateurs, plus de 35% d’entre eux appliquent plus souvent la crème solaire ou restent davantage à l’ombre. Si cette innovation permet de bloquer l’augmentation des cas de mélanomes, voilà une bonne contribution au bien-être estival.

Jean-Claude Bernier et Catherine Vialle

Août 2019

Pour en savoir plus

(1) Spectre et composition chimique du soleil (vidéo)

(2) Chimie atmosphérique et climat

(3) L’homéostasie redox de la peau et sa modulation par l’environnement

(4) Un exemple de composé chimique bénéfique à la santé de la peau : la crème solaire

(5) Les enjeux de la vectorisation et de la pénétration transcutanée pour les actifs cosmétiques

(6) La chimie des écrans souples (Chimie et… junior)

(7) Exploser un smartphone (Chimie et… junior)

(8) Les enjeux de la cosmétologie

Le 22 juillet 2019, la Maison de la chimie a accueilli la cérémonie d'ouverture des 51e Olympiades Internationales de la Chimie, à Paris, en présence du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse Jean-Michel Blanquer, de la vice-présidente de la Fondation de la Maison de la Chimie madame Danièle Olivier, du prix Nobel de Chimie Jean-Pierre Sauvage et de l'inspectrice générale de l'Éducation nationale - physique-chimie - Anne Szymczak. 80 délégations étrangères sont présentes.

La cérémonie de clôture avec la remise des prix et trophées aura lieu à la Maison de la chimie lundi 29 juillet.

Vous pourrez suivre cette cérémonie en direct sur la page Facebook IChO 2019 : https://t.co/6VmBg2s2Mf

Bonne chance à tous !

Site des Olympiades Internationales de la Chimie

Quelques photos de la cérémonie d'ouverture.

Chant d'ouverture de l'année de Mendeleiev à l'UNESCO : des étudiants de BTS et des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée Galilée de Gennevilliers chantent les familles d'éléments du tableau périodique avec "En famille", un titre écrit et composé par leur professeur de chimie et pianiste Freddy Minc, pour célébrer les 150 ans de l'oeuvre de Dmitri Mendeleïev.

Voir d'autres photos et vidéos des Olympiades sur le site de la SCF

Le cycle des Colloques “Chimie &…” se poursuit avec

Chimie et nouvelles thérapies

Mercredi 13 novembre 2019

Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Depuis le colloque « Chimie et Santé » organisé par la Fondation de la Maison de la Chimie en 2010, les progrès dans la connaissance du génome humain, l’essor des biotechnologies et la découverte de nouveaux médicaments issus de la meilleure compréhension du vivant ont été des vecteurs d’innovation médicale qui ont ouvert la voie à des progrès thérapeutiques majeurs.

Les solutions thérapeutiques à venir seront de plus en plus ciblées et permettront une approche intégrée, allant du diagnostic à un suivi personnalisé, en passant par l’adaptation fine du traitement au patient. La médecine de précision est en passe de devenir la composante majeure des thérapies qui bénéficient de nombreuses avancées technologiques dont nous avons déjà présenté des exemples dans les domaines de la biologie de synthèse et des nanotechnologies dans deux récents colloques.

Ces nouvelles façons de traiter les maladies impliquent la coopération entre les disciplines. Des experts chimistes, biologistes et médecins présenteront les résultats de la recherche publique et industrielle dans ces nouveaux domaines d’innovation médicale, pour lesquels la chimie joue un rôle majeur dans la mise au point de médicaments innovants.

Ce colloque est ouvert à un large public, avec une attention particulière aux lycéens et à leurs enseignants. Le niveau des interventions se veut accessible à tous pour permettre un large débat. Nous vous souhaitons une passionnante exploration de ces nouveaux domaines en pleine révolution qui concernent la santé de tous.

Bernard BIGOT

Président de la Fondation internationale de la Maison de la Chimie

et Directeur Général de l’Organisation internationale ITER

Les inscriptions, gratuites mais obligatoires, sont ouvertes dès à présent.

Le colloque sera diffusé en direct sur Mediachimie ou sur Youtube.

Thomas Ebbesen, professeur à l’université de Strasbourg, vient de se voir décerner la médaille d’or 2019 du CNRS, l’une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises. C’est au Japon lorsqu’il travaillait pour la société NEC en 1988 qu’il mène des recherches sur les nanomatériaux (1) à base carbone : d’abord les fullerènes (2), ces arrangements d’hexagones de carbone C60 ressemblant à de micro-ballons de football, puis il met au point les nouvelles synthèses des nanotubes de carbone (NTC) (3) et commence des travaux sur le graphène (4). Il met en particulier en évidence un état supraconducteur (5) à 33 K pour un C60 dopé au rubinium.

Ce n’est qu’après 1998 qu’il rejoint Strasbourg à l’Institut de science et d’ingénierie supramoléculaire (ISIS) dirigé alors par J.-M. Lehn. Il poursuit alors en France ses recherches commencées au Japon sur l’interaction lumière–matière (6) et « la transmission extraordinaire » ou comment faire passer de la lumière à travers une plaque métallique. « Physicien de l’impossible », il montre la possibilité de transmission de la lumière à travers de nano-trous du métal, dont la dimension est inférieure à la longueur d’onde du rayonnement. Cette découverte donnera lieu à deux publications fondatrices où il montre l’influence des plasmons de surface, ou capture d’une onde par une surface. Ces publications seront citées des milliers de fois.

Après 2012 Thomas Ebbesen se lance sur un « nouveau terrain de jeu », celui de la chimie polaritronique. S’inspirant des travaux théoriques de Serge Haroche et de Claude Cohen-Tanoudji sur les cavités quantiques, il arrive avec son équipe à changer les propriétés des molécules en les enfermant dans une cavité nanométrique entre deux plaques miroirs et en ajustant très précisément l’espace entre ces plaques dans un environnement électromagnétique - il faut réaliser que cet espace doit être de quelques nanomètres c’est-à-dire 1000 fois plus petit que l’épaisseur d’un cheveu. Il y alors échange mécanique de la molécule en résonance avec la cavité et échanges de photons virtuels. Sont alors créés ce qu’on appelle des états hybrides lumière–matière, dits états « polaritoniques ». Le plus surprenant est alors que l’on peut modifier ou exalter une réaction chimique dans ces conditions, des essais ont été réalisés avec des semi-conducteurs organiques, des enzymes, des systèmes biologiques. C’est une « chimie résonante ». Et plus qu’étonnante car Il y a cinq ans, les éditeurs scientifiques étaient incrédules et pensaient qu’il s’agissait de science-fiction. En 2019, avec les résultats qui s’accumulent, sa découverte suscite de nombreuses études théoriques et expérimentales.

Actuellement, Thomas Ebbesen, après avoir dirigé l’ISIS, est directeur de l’Institut d’études avancées de l’université de Strasbourg (USIAS). Il a déjà reçu de nombreux prix prestigieux dont en 2018 le Grand prix de la Fondation de la maison de la chimie pour ses recherches. Elles récompensent un chercheur imaginatif, aventureux, pluridisciplinaire et éminemment sympathique.

Jean-Claude Bernier et Catherine Vialle

Juillet 2019

Pour en savoir plus

(1) Colloque chimie, nanomatériaux, nanotechnologies 7 novembre 2018

(2) Les fullèrenes

(3) Nanotubes et nanofilaments de carbone

(4) Le graphénomène

(5) Les matériaux stratégiques pour l’énergie

(6) Emettre de la lumière grain à grain : échange quantique d’énergie (vidéo)

Image : © C. SCHRÖDER/UNISTRA

En ce mois de juillet, Paris accueille le congrès IUPAC 2019 qui marque le centenaire de cette organisation internationale bien connue des chimistes.

À cette occasion, L’Actualité Chimique publie un numéro « collector », en anglais, qui recense la vision d’éminents chimistes sur les grands enjeux de l’humanité : énergie, santé, égalité homme/femme, éducation…

Découvrez le futur de la chimie et les rêves des générations futures !

n° 442, juillet-août 2019 à télécharger dès maintenant sur www.lactualitechimique.org

La morphine est une molécule extraite de la culture du pavot. C’est l’un des premiers médicaments utilisés pour calmer les douleurs. La morphine est une molécule chirale, soit une molécule 3D qui n’est pas superposable à son image dans un miroir plan, ce qui correspond en mathématique à une absence de centre de symétrie ou de plan de symétrie [...]

Lire la suite du Zoom sur la chiralité et la synthèse asymétrique

Alors que le 53e salon de l’aéronautique et de l’espace (1) vient d’avoir lieu au Bourget on peut rappeler que le premier salon en 1908 s’était tenu à Paris au Grand Palais sous l’égide de l’Automobile club. Ce rapprochement initial entre l’avion et l’auto semble à nouveau se réaliser en 2019. On voit en effet Airbus s’allier à Audi et Renault et expérimenter deux « taxis volants » City-Airbus et Vahana et par ailleurs plusieurs constructeurs de nouveaux hélicoptères se lancent dans l’exploitation de lignes taxi reliant le centre-ville aux aéroports des mégapoles.

Plusieurs raisons expliquent ces convergences :

- la croissance du trafic qui, selon l’IATA, devrait doubler d’ici 2040 et atteindre plus de 8 milliards de passagers avec une croissance annuelle de 4,5% nécessitant 37 000 avions pour Airbus et 42 000 pour Boeing. En conséquence, les procédés de fabrication et de montage des appareils devront mieux s’automatiser comme sur les chaines des constructeurs d’automobiles.

- une sécurité de plus en plus accrue, avec des commandes électriques nombreuses sûres et intelligentes. Cette évolution a été suivie par les équipementiers automobiles dont les véhicules électriques sont quasi prêts à la conduite autonome. Le développement du trafic va aussi conduire à une pénurie des pilotes dont les compagnies estiment le besoin entre 500 000 et 700 000 d’ici vingt ans. Sans évidemment passer par « zéro pilote dans l’avion », passer de 2 à 1 pour les moyen-courriers et de 5 à 2 pour les long-courriers avec des algorithmes de pilotages plus automatiques serait source d’économie financière et de formation.

Il est déjà vrai que le secteur aérien est devenu de plus en plus sûr grâce aux améliorations technologiques et à l’informatisation des commandes. Les risques et accidents ont été divisés par 8 ces 30 dernières années (avec cependant l’exception du Boeing 737 max) alors que le trafic a été multiplié par 4. L’apport de l’intelligence artificielle comme pour l’automobile devrait encore améliorer la sécurité.

Mais voilà que s’invite dans ce ciel bleu un nuage noir venu de Suède le « flygskam » ou « la honte de prendre l’avion » pour des raisons écologiques (2). En effet le prix à payer en équivalent CO2 du km passager en avion est largement prohibitif. L’exemple de Paris-Lyon, 2 heures en TGV 1,5 kg équivalent CO2, 5 heures en voiture et 80 kg équivalent CO2, 1 heure en avion et 97 kg équivalent CO2, montre une facture carbone élevée. C’est pourquoi un mouvement gagne la France, via la Scandinavie, les Pays-Bas et la Belgique, où certains citoyens souhaitent ne plus prendre l’avion pour des vols intérieurs européens et préférer le train. L’objection contraire la plus souvent observée est la durée du voyage et son prix. L’exemple du Paris Londres en avion 1h05 et 58€ ou par le Thalys en 2h28 et 157 € est démonstratif. Il faudrait donc que les sociétés de chemin de fer et les États fassent baisser le prix du rail et taxent les airs pour encourager ces comportements.

D’autres solutions sont possibles (3). Déjà un logiciel utilisé par deux compagnies permet d’optimiser les trajets pour les long-courriers et les approches des aéroports, entrainant une économie de 20 à 30% de kérosène. De nouveaux moteurs, tels ceux de Safran équipant les nouveaux appareils, sont robustes et économes (4). L’allègement des structures en passant des métaux aux matériaux composites a drastiquement diminué les consommations (5). On se rappelle « Solar impulse » et ses multiples innovations en chimie : cet avion a fait le tour du monde grâce à l’électricité (6), sans une goutte de carburant, et a ouvert le champ de recherche de la propulsion électrique (7). Même si actuellement on bute encore sur le verrou technologique du ratio énergie stockée / poids des batteries, on devrait à l’avenir rendre possible au moins les appareils hybrides pouvant parcourir une partie du trajet avec des hélices mues par des moteurs électriques à coté de moteurs thermiques classiques. À l’heure actuelle les packs de batteries ion-lithium (8) permettent déjà sur le tarmac des roulages et manœuvres au sol économes et plus silencieuses. Il reste enfin la possibilité d’utiliser grâce à la chimie du kérosène issu de la biomasse, soit des algocarburants issus des microalgues (9) soit des biokérosènes venant des huiles végétales par le procédé Vegan (HVO - Hydrotreated Vegetable Oil) mis au point par l’IFPEN et utilisé par TOTAL à la raffinerie de la Mède (10).

Je ne sais pas si vous vous priverez de vacances au soleil au Maroc aux Baléares ou pire à la Réunion pour ne pas augmenter votre empreinte carbone. Pour que vous n’ayez pas trop de honte à prendre l’avion on peut rappeler que les milliers de participants à la COP 24 à Katowice en décembre 2018 ont généré 55 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent de l’empreinte carbone de 4600 Français en un an !

Jean-Claude Bernier

Juin 2019

Pour en savoir plus

(1) Colloque la chimie, l'aéronautique et l'espace

(2) Atmosphère ! Atmosphère ! Alerte !

(3) Demain, l’aviation plus verte et plus autonome

(4) Les défis matériaux et procédés pour les équipements aéronautiques

(5) Les nouveaux matériaux composites pour l’aéronautique

(6) Solar impulse 2 et la chimie

(7) Sur les ailes de l’avion solaire (vidéo)

(8) Le transport ou le stockage de l’énergie électrique

(9) Zoom sur la valorisation des algues

(10) Polémiques dans le monde des biocarburants

Image : Wikimedia / Julian Herzog. Licence CC-BY 4.0

Le Prix Pierre Potier a pour objectif de valoriser et encourager les innovations des entreprises de la Chimie en faveur du développement durable. À l’occasion de l’Année de la Chimie de l’école à l’université, le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, la Fondation de la Maison de la Chimie, France Chimie et le Réseau des Jeunes Chimistes de la Société Chimique de France ont lancé un concours pour l’attribution du Prix Pierre Potier des Lycéens.

Le lauréat du premier prix Pierre Potier des lycéens est la société Arkema pour le développement de tamis moléculaires Nitroxy® Revolution utilisés dans une nouvelle génération de concentrateurs d’oxygène portables.

En savoir plus

- Le prix Pierre Potier des lycéens sur le site de l'Année de la chimie

- Cérémonie de remise des prix Pierre Potier et Pierre Potier des lycéens 2019 sur le site de France Chimie

Le jury international des Deauville Green Awards 2019 a attribué Le trophée d’or – Habitat, bâtiments et urbanisme à François Demerliac pour le film « Des idées plein la tech /Puy-Saint-André, l'écolo-village » Production Fondation de la Maison de la Chimie / Virtuel.

Dans les années 1970 après le choc pétrolier, les prévisionnistes auguraient du « peak oil » (pic pétrolier) qui marquerait le moment où la production mondiale plafonnerait avant de diminuer en raison de l’épuisement des réserves mondiales. Cinquante ans après, alors que l’exploitation des huiles de schistes (1) américaines est passée par là, l’horizon du pic pétrolier a bien reculé, d’autant que les découvertes de gisements géants en Afrique, à Bahreïn, en Afrique subsaharienne, en Chine, en Alaska… se chiffrent à plus de 200 milliards de barils *.

En 2019, les prévisionnistes parlent maintenant d’un « peak oil demand » (pic de la demande pétrolière), c’est-à-dire que la consommation en pétrole diminuera avant que la production ne décroisse. Ainsi, la consommation, notamment en Europe, est de plus en plus sensibilisée par les alertes alarmistes sur le climat, les GES (gaz à effet de serre), les particules fines, la pollution et aussi par le prix des carburants à la pompe, ce qui nous incite à la diminution de l’usage des ressources fossiles.

Des faits et comportements nouveaux apparaissent. Alors que près de 60% du pétrole est encore consommé au niveau mondial par les véhicules particuliers et les transports (dont un peu moins de la moitié par nos véhicules particuliers et un peu plus par les autres transports), plusieurs pays annoncent la fin des véhicules thermiques d’ici 2040. Déjà, la réglementation européenne Euro 6 impose aux constructeurs des normes drastiques de consommation les obligeant à des prouesses techniques de « downsizing ** » et la mise sur le marché d’un nombre croissant de véhicules électriques (2). Certains gouvernements (France, Danemark) ne délivrent plus de permis d’exploration exploitation du pétrole sur leur territoire.

Même les compagnies pétrolières se diversifient en privilégiant d’abord le gaz, puis les énergies renouvelables (3). Shell annonce devenir un des premiers fournisseurs d’électricité. Total a racheté le fabriquant de batteries Saft (4) et vient d’investir sur l’emplacement de son ancienne raffinerie de Grande-Synthe les infrastructures test du projet BioTfuel destiné à l’élaboration de biocarburants de seconde génération à partir de biomasse lignocellulosique (5). Ceci-dit, même si en Norvège 60% des véhicules neufs sont électriques, il n’y a au monde en 2018 que 2,7 millions d’automobiles électriques sur le milliard de véhicules en circulation. Le calcul montre que l’électrification complète du parc mondial des véhicules particulier n’économiserait que 18 millions de barils/jour sur les 100 millions barils/jour actuels.

Pour la chimie et notamment la pétrochimie, les prévisions sont plus difficiles et suivant les agences intergouvernementales les chiffres varient. À partir du pétrole on extrait un certain nombre de produits :

- en tête de colonne d’abord le méthane pour le formaldéhyde et l’hydrogène,

- puis le butadiène pour les caoutchoucs, l’éthylène, le propylène, le butadiène pour les plastiques, les engrais et mousses isolantes,

- viennent ensuite les aromatiques pour les polyesters, les polystyrènes et les produits de base pour les médicaments,

- enfin les huiles et produits lourds.

Toutes ces fabrications utilisent environ 13% du pétrole, part qui pourrait monter à 22%, voire doubler, d’ici 2040 sans régulation comme par exemple l’interdiction mondiale des objets en plastique à usage unique et l’obligation planétaire du recyclage (6).

Pour les bâtiments, l’isolation et la réglementation thermique de la très basse consommation (BBC) va entrainer une baisse de la consommation du gasoil que l’on estime de l’ordre de 70 millions de TEP d’ici 2040.

La chimie verte aura aussi sa part dans l’économie des ressources carbonées fossiles. Arkema, par exemple, investit des centaines de millions en Asie pour sa 4e usine de polyamide fabrication à base de plante de ricin (7). La chimie végétale comme la chimie durable entrainera une baisse de la consommation d’énergie, de solvants et de déchets. Les procédés biotechnologiques se sont développés par crainte du manque de ressources fossiles mais aussi au début de notre décennie à l’approche de la barre des 120 $ le baril. Les procédés de fermentation bactérienne des sucres, des déchets végétaux et du bois pour la production d’isobutène matière première pour le caoutchouc et les plastiques ont été multipliés par des start-ups et les investissements de grands groupes, mais la chute du baril à 60$ a aussi fait chuter les espoirs des industriels confrontés à la concurrence et la compétitivité des mêmes produits issus de la pétrochimie (8). En Europe, on estime que les produits biosourcés, bien que ne représentant en 2019 que 3% du total des produits chimiques, ont un réel potentiel de progression. La condition est d’une part qu’ils présentent de meilleures propriétés et d’autre part de trouver des créneaux comme l’alimentation et la cosmétique où les consommateurs et les grandes enseignes demandent plus de « naturalité ».

Il est clair que toutes ces évolutions feront baisser les besoins mais il reste à prévoir la date à laquelle la courbe de consommation s’inversera et le « pic oil demand » interviendra. Les cabinets d’experts qui partagent cette analyse donnent une fourchette assez large : 2030 pour BP, 2050 pour l’AIE (agence internationale de l’énergie) avec des valeurs de production de 150 millions de barils/jour. Alors oui, au Japon la consommation stagne, l’Europe a réduit sa consommation de 4% en 5 ans mais le reste du monde l’a augmentée de 16%. L’accès à l’énergie, même chère, de plus de 5 milliards d’humains doit nous faire encore patienter de quelques dizaines d’années pour « l’après-pétrole ».

Jean-Claude Bernier et Catherine Vialle

Juin 2019

* Un baril est une unité de mesure pour le pétrole, qui vaut exactement 42 gallons américains, soit environ 159 litres.

** Le downsizing des moteurs vise à diminuer la cylindrée d’un moteur en gardant la même puissance finale et ainsi réduire la consommation.

Pour en savoir plus :

(1) Gaz de schistes : quels problèmes pour l’environnement et le développement durable ?

(2) L’industrie chimique au service de l’automobile

(3) Un exemple d’énergie renouvelable : l’essence verte

(4) Applications présentes et futures des batteries

(5) Des carbohydrates aux hydrocarbures

(6) Panique sur les déchets

(7) La grande aventure des polyamides

(8) Les variations de prix du baril et les énergies renouvelables

Les grandes branches des biotechnologies sont classées par couleur en Europe :

- les biotechnologies vertes concernent l’agro-alimentaire,

- les biotechnologies rouges touchent le domaine de la santé,

- les biotechnologies blanches regroupent les applications industrielles, par l’emploi de systèmes biologiques comme alternative aux procédés chimiques classiques. Les premières utilisations sont dans les secteurs des polymères, des carburants, des dissolvants, de la construction, du textile, et de tous les produits à dominante chimique,

- les biotechnologies jaunes rassemblent toutes les biotechnologies se rapportant à la protection de l’environnement et au traitement ou à l’élimination des pollutions,

- les biotechnologies bleues développent des produits en liaison avec la biodiversité marine : santé, cosmétique, aquaculture, agro-alimentaire.

On voit ainsi que les biotechnologies sont présentes dans tous les secteurs (santé, agricole, cosmétologie, environnement) et en cela Mediachimie contribue à enrichir en ressources les thématiques enseignées.

Voir : https://www.supbiotech.fr/ecole-ingenieurs-biotechnologies/secteur »

Dans le cadre de l’année de la chimie, de l’école à l’université, le challenge Lavoisier a réuni des étudiants des écoles d’arts et design autour de la vie et l’oeuvre de Lavoisier. Les 4 projets distingués vont être produits en série et seront offerts aux participants des Olympiades internationales de Chimie 2019 (IChO2019). Gilles le Maire, Délégué Général de France Chimie Ile de France, explique les raisons de l’engagement de son organisation.

. @FranceChimie est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises de la #chimie en France.

— IChO 2019 (@icho2019paris) 10 mai 2019

Gilles Le Maire, Délégué Général @FranceChimieIDF nous explique les raisons de son soutien aux Trophées Lavoisier ! (2/2) pic.twitter.com/nbWjNmGnpm

@FranceChimieIDF soutient « Les Trophées Lavoisier » ! Les 4 objets lauréats seront remis aux @ICHO2019 !@EducationFrance @jmblanquer @anneszymczak @Academie_Paris @boulleparis @sup_recherche @BASF_FR @ealico_sas @CalyxiaHQ @Arkema_fr @Adisseo https://t.co/Ub2sY17KwK

— France Chimie Ile-de-France (@FranceChimieIDF) 10 mai 2019

À l'occasion de l'année de la chimie, jeudi 27 juin 2019 aura lieu

Le festival des couleurs

à la Maison du Soleil de Saint-Véran (site de la Maison du Soleil).

Programme du Festival des couleurs

- 14h00 : De la couleur à foison !

Expériences chimiques époustouflantes avec Jean-Pierre Foulon : le volcan, les encres invisibles, la bouteille bleue…

- 16h00 : De quoi est composée la matière

Le tableau de la classification périodique des éléments avec Jean-Claude Bernier;

- À partir de 15h30 second groupe de manipulations, expériences…;

- 18h00 : Les véhicules électrique pas si verts que ça

Conférence de Jean-Claude Bernier