Les piles alcalines, les piles boutons, les batteries ont envahi notre vie de tous les jours. Elles apportent l’énergie électrique aux jouets, aux lampes torches, aux téléphones et tablettes portables, aux véhicules automobiles… Notons bien en français la distinction « pile » chargée une fois pour toute et qui se décharge à l’utilisation et « batterie » ou accumulateur qui délivre un courant grâce à une réaction électrochimique réversible et qui peut se recharger.

90 % des piles sont des piles « alcalines ». On trouve les « piles bâtons » cylindriques qui ont une anode constituée de zinc métallique (Zn) en poudre et d’un électrolyte gélifié contenant de l’hydroxyde de potassium (KOH). La cathode est constituée d’un mélange de dioxyde de manganèse (MnO2) et de carbone graphite (C) le tout enserré dans un cylindre d’acier.

Les piles boutons comportent souvent un gel de zinc et de potasse (KOH) et de l’argent (Ag), puisque le mercure (Hg) est maintenant interdit.

Les batteries rechargeables sont diverses :

- batteries nickel-cadmium (1), Ni-Cd, pour les outils de bricolage autonomes ;

- batteries nickel-hydrures métalliques de terres rares et de nickel (2), Ni–MH, pour les ordinateurs et les téléphones ;

- et de plus en plus de batteries Li-ion (3) (ion lithium) qui comportent une anode en graphite et des cathodes avec des oxydes mixtes de cobalt de type LiCoO2 , ou nickel, ou manganèse.

Sachant que l’on utilise environ 33 000 tonnes de piles et batteries en usage par an, cela représente environ 10 000 tonnes de zinc et 8 000 tonnes de fer et nickel sans oublier le cuivre.

Il ne faut donc surtout pas les jeter dans la nature ou dans les poubelles car vous dispersez alors partout des métaux lourds comme Zn, Fe, Co, Mn, et pire, des métaux pouvant être toxiques comme Ni ou Cd ainsi que des métaux rares et coûteux comme Cu, Ag et des terres rares : néodyme (Nd), praséodyme (Pr), dysprosium (Dy) et lanthane (La).

Une attitude d’éco-citoyen responsable exige aussi une économie des ressources naturelles et c’est une raison de plus pour mettre piles et batteries dans les bacs spécialisés de recyclage que l’on rencontre dans toutes les grandes enseignes de supermarchés ou de bricolage.

| Sur 100 piles utilisées | ||

| 30 sont jetées aux ordures ou dans la nature | 35 sont stockées ou en usage chez les particuliers | 35 sont recyclées par les filières existantes |

L’objectif est de développer les procédés de recyclage par broyage, puis hydrométallurgie et pyrométallurgie pour récupérer les alliages ferreux et affiner les métaux non ferreux ou rares.

Les directives européennes de recyclage sont d’en atteindre au moins 45 % par des organismes nationaux agréés, comme Corepile ou Sorelec, qui, en France, se partagent le recyclage d’un peu plus de 12000 tonnes de piles et batteries.

Dans le cas particulier de l’industrie automobile, où la plupart des véhicules sont équipés de batteries au plomb et acide sulfurique, il y a obligation de les recycler. Plus de 95 % sont désossées, l’acide est neutralisé, le plomb refondu et le polypropylène des caissons lavé et transformé en granulés recyclables.

Avec l’augmentation des véhicules électriques et des millions de tonnes de batteries ion–lithium qui s’annoncent, des filières spécialisées vont se mettre en place pour récupérer et recycler Cu, Co, Ni, Mn et Li.

Donc quand vos piles ou batteries ne fonctionnent plus, ne les jetez plus n’importe où et pensez recyclage, les chimistes s’en occupent pour une seconde vie (4).

Jean-Claude Bernier et l'équipe Question du mois de Mediachimie

(1) Une des électrodes est en oxyde de nickel hydraté NiO(OH) et l’autre est en cadmium, Cd.

(2) Une des électrodes est composée d’un hydrure métallique à base de lanthane (terre rare) et de nickel, de type LaNi5 et l’autre de l'oxyhydroxyde de nickel, NiO(OH). L’électrolyte est de la potasse.

(3) L’Académie suédoise vient de couronner en 2019 les inventeurs des batteries ion-lithium par le prix Nobel de chimie. Pour en savoir plus voir l'éditorial Un Nobel de chimie populaire

(4) Pour en savoir plus, voir la vidéo de l'ADEME ressource Comment transformer nos déchets électroniques en or et autres métaux précieux

Dans le cadre des nouveaux programmes du lycée général et technologique, Mediachimie.org réalise l’actualisation de l’entrée lycée de l’Espace enseignant en proposant un ensemble de ressources adaptées aux nouveaux enseignements et classées selon les orientations des nouveaux programmes.

L’enseignement scientifique en classe de première est dès à présent disponible pour la chimie, ainsi que des ressources en SVT pour tous niveaux de lycée.

Les entrées des classes de seconde et première seront déployées progressivement avant fin décembre 2019, puis les entrées en classes de terminales.

Vous qui n’aurez pas la possibilité de venir à la Fondation de la Maison de la Chimie le 13 novembre 2019, vous pourrez assister en direct au « Colloque Chimie et nouvelles thérapies »

sur Mediachimie ou sur Youtube.

La captation des conférences sera par la suite disponible en ligne et leur mise à disposition sera indiquée sur la page d'accueil de Mediachimie.

Près d’un Français sur quatre s’est vu répondre par son pharmacien « désolé, pour votre médicament nous sommes en rupture de stock » ou « désolé, votre médicament n’est plus fabriqué ». Rien qu’en France sur les traitements jugés essentiels on est passé de 44 signalements de pénuries en 2008 à 871 en 2018, près de vingt fois plus ! Quelles sont les raisons de cette évolution qui menace la santé publique (1) ?

Elles sont multiples. La première raison est la décomposition et la délocalisation de la chaine de fabrication des médicaments (2). Une part croissante de la production des principes actifs est délocalisée dans les pays où la main d’œuvre est moins coûteuse et les normes environnementales moins contraignantes, comme la Chine et l’Inde. Cette part est passée de 20% à 80% entre les années 90 et 2018. La deuxième étape, le mélange avec les excipients, est souvent faite en Amérique du Nord et enfin la présentation en gélules et l’emballage en Europe (3). Comme tout ce processus se fait en flux tendu par mesure d’économie, le moindre incident sur une chaine peut bloquer une usine sur plusieurs semaines . Par ailleurs, les agences du médicament nationales ou européennes, soucieuses de la protection des consommateurs, durcissent les normes de fabrication et de traçabilité des composants chimiques, ce qui amène parfois à ne plus importer tel générique de ces pays asiatiques dont la fabrication a été jugée trop opaque.

Bien que la pénurie frappe la France mais aussi la Belgique, le Royaume Uni, l’Italie, des experts pointent du doigt l’attitude de certains grossistes européens revendeurs de médicaments. Ils les accusent de faire passer en dernier la France où les prix des médicaments sont les plus bas, imposés par convention avec la sécurité sociale, et dont les remboursements sont sous surveillance à cause d’un budget qui souvent explose ! Par exemple les prix en France sont inférieurs de 20% à ceux pratiqués en Allemagne N’oublions pas non plus que les entreprises pharmacochimiques ne sont pas des bienfaitrices ; la concurrence internationale et la financiarisation de la profession exigent des investissements que les actionnaires souhaitent rémunérer. C’est ainsi qu’elles abandonnent progressivement la production de génériques trop bon marché et non rentables au profit de molécules nouvelles, susceptibles d’apporter des bénéfices, et de médicaments innovants parfois vendus à des prix exorbitants.

Alors, quels remèdes ? La relocalisation en Europe : c’est ce que font en France les 86 PME (petites et moyennes entreprises, entre 50 et 250 salariés) et ETI (établissements de taille intermédiaire, entre 250 et 5000 salariés) de la chimie, producteurs sous-traitants de principes actifs (4) en insistant sur l’aspect qualitatif et transparent des fabrications malgré un coût salarial et une exigence environnementale plus élevés. Ces entreprises bénéficient d’un très bon positionnement des compétences et d’un chiffre d’affaires en progression qui devrait encore s’améliorer en développant les médicaments issus des biotechnologies, médicaments qui manquent encore trop à leur catalogue (5).

Il n’y a pas que la santé qui souffre de causes de pénurie par manque de chimie. La guerre quasi idéologique que se livrent le Japon et la Corée du Sud pourrait avoir des répercussions en Europe. Le Japon a jeté l’embargo pour la Corée sur les résines photosensibles, les films minces de polyamide et… l’acide fluorhydrique. Ces composés représentent entre 60 et 80% des importations de deux géants de l’électronique Samsung et LG. Cela handicape fortement le gravage des micro-circuits (6) intégrés (résines de photogravure), le nettoyage des circuits silicium (HF) et la fabrication des Oled pour téléviseurs plans et smartphones (polyimides).C’est l’électronique grand public mondiale qui risque de tousser si d’autres approvisionnements ne sont pas trouvés. Or ni l’Europe ni la France ne sont capables à court terme d’y remédier. La chimie de base (fluor) et la chimie de spécialité (résines et polyimides) (7) n’y sont pas développées, en raison d’un marché intérieur insuffisant et des normes réglementaires.

Cela impacte également la transition écologique, actuellement très médiatisée, dont les objectifs sont menacés faute de chimie des matériaux. On oublie que l’objectif zéro carbone en 2030 ou 2050 sera très gourmand en matériaux de haute technologie. Pour les milliards de cellules photovoltaïque (8), on n’est pas inquiet pour le silicium abondant, mais plutôt pour le cuivre, le tungstène et l’argent. Les millions d’éoliennes et de véhicules électriques vont consommer des millions de tonnes d’aimants riches en néodyme et dysprosium (l’éolienne de General Electric de 12 MW annoncée pour 2021 comporte une tonne d’aimant au néodyme - aimant NdFeB). Les véhicules électriques seront aussi bourrés d’aimants et les batteries exigeront des millions de tonnes de Cu, Co, Ni et Li. L’Agence internationale de l’énergie estime qu’il faudra multiplier par 10 la production, la transformation et le recyclage de ces matières premières, avec toujours l’épée de Damoclès d’un éventuel quota chinois.

Militons pour l’implantation en France de la « Megafactory » l’Airbus des batteries et du complexe des aimants à base de terres rares, nous avons chez nous les meilleurs spécialistes mondiaux en électrochimie et magnétisme et le leader mondial de la séparation des terres rares. Re-industrialisons l’hexagone,, implantons de nouvelles usines chimiques propres, nous créerons de la valeur ajoutée nationale et de l’emploi et nous sauverons peut-être la planète.

Jean-Claude Bernier et Catherine Vialle

Octobre 2019

Pour en savoir plus sur Mediachimie.org :

(1) La chimie dans la vie quotidienne : au service de la santé (Chimie et… junior)

(2) Les chimistes dans l’industrie pharmaceutique

(3) De la conception du médicament à son développement : l’indispensable chimie

(4) La fabrication d’un principe actif (vidéo)

(5) Bioraffinerie et biologie de synthèse

(6) La chimie au cœur des (nano)transistors

(7) Les chimistes dans l’aventure des nouveaux matériaux

(8) Les panneaux solaires (animation)

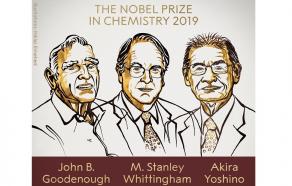

L’Académie suédoise vient de couronner les inventeurs des batteries ion-lithium (1). Voilà un prix Nobel de chimie qui va parler à tout le monde. Les utilisateurs de téléphones portables, de tablettes et d’ordinateurs, les conducteurs de véhicules hybrides et d’automobiles électriques se servent tous les jours de ces réservoirs de puissance électrique (2).

Ce sont trois chimistes qui ont permis il y a maintenant plus de trente ans la découverte, puis l’amélioration et enfin la commercialisation de ces batteries.

Stanley Whittingham, chercheur britannique, dirige l’institut des matériaux de l’université de Binghamton de l’État de New York. Il fut le premier à créer une cathode en sulfure de titane TiS2 dans une pile utilisant un sel de lithium, dans les années 1970.

John Goodenough, américain, est professeur de science des matériaux à l’université d’Austin au Texas. Il suggéra dans les années 1980 l’utilisation, à la cathode, d’oxydes mixtes de type LiCoO2 et ses dérivés Li(CONi)O2, Li(CoNiMn)O2. Il inventa également une nouvelle cathode Li FePO4.

Akira Yoshino, japonais, est professeur à l’université Meijo et membre de l’Asahi Kasei Corporation. Il est à l’origine de la commercialisation dans les années 1990 de ces batteries avec maintenant la forme cylindrique (D=1,8 H = 6,5cm) norme 18650, fabriquée à des milliards d’exemplaires.

Dans ces batteries, à la cathode, le lithium perd un électron qui passe dans le circuit extérieur et l’ion lithium Li+, issu de la cathode, rejoint l’anode en graphite à travers l’électrolyte. Avec la généralisation des objets portables et connectés, smartphones, tablettes, ordinateurs, outils, véhicules électriques, ce sont plus de 100 000 tonnes de lithium qui sont actuellement en usage dans les batteries ion-lithium. Les « mégafactories » construites ou en projet font craindre des cours élevés du carbonate de lithium et des métaux comme le cobalt ou le nickel (3). C’est dire l’incroyable succès de cette invention qui a mis vingt ans à se mettre au point avant commercialisation et moins de trente ans à devenir indispensable à notre quotidien.

Tous les chimistes du solide, les électrochimistes et spécialistes des matériaux se réjouissent de ce prix Nobel cher à leur discipline, spécialement en France où John Goodenough venait souvent discuter et faire des séminaires. Sa dernière venue en France, à 95 ans, lors de la journée hommage à Bordeaux le 26 mars 2018 à son grand ami le professeur Paul Hagenmuller, nous a permis de le rencontrer et de réécouter son rire légendaire et communicatif. Notons également que la communauté Française à Amiens, Bordeaux et Nantes est très active sur ce sujet et reconnue internationalement, sans oublier Michel Armand qui fut aussi l’un des novateurs sur ce sujet dans les années 1975.

Jean-Claude Bernier

Pour en savoir plus sur Mediachimie :

(1) Meilleurs matériaux pour batteries à ions Li. L’approche déductive et intuitive du chimiste (conférence vidéo)

(2) Le transport ou le stockage de l’énergie électrique (Chimie… et junior)

(3) Et si le cobalt manquait… quel serait l’avenir des véhicules électriques ?

Retrouvez dans un Zoom sur... la vinification les processus, associés aux différentes étapes d’obtention d’un vin : fermentation, nature, inoculation et croissance des levures, importance du facteur température, rôle de l’aération, causes des arrêts de fermentation. Des données économiques chiffrées complètent de document.

Une fiche Réaction en un clin d'oeil : De la vigne au verre : tout un art ? vous donnera un éclairage historique sur la vinification.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.