Réservez votre journée du mercredi 12 février pour participer au colloque accessible au grand public à la Maison de la Chimie.

Colloque Chimie et Alimentation

Mercredi 12 février 2025

Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint-Dominique, 75007 Paris

L'alimentation a forgé l'espèce humaine et est fondamentale pour sa survie dans un contexte de croissance de la population mondiale et de changement climatique.

Tout au long de la vie, la qualité de l'alimentation est un facteur important du bien-être et de la santé. Avec l'évolution du mode de vie, l'industrie alimentaire ne cesse de progresser. Les problèmes et les défis à relever sont mondiaux, ils concernent toutes les couches de la société et sont d'ordre politiques et scientifiques. Nous nous limiterons au domaine scientifique plus généralement dans le cadre occidental européen.

L'alimentation est un domaine transdisciplinaire dans lequel les sciences de la chimie sont intervenues très tôt au niveau : de la production des aliments, de leurs transformations, de leur conservation et dans l'art culinaire, car la chimie, science de l'étude des molécules et de leur réactivité, est indispensable pour comprendre et maitriser les phénomènes mis en jeu dans ces différents domaines de l'alimentation.

Pour les maitriser, il faut comprendre, y compris à l'échelle industrielle, les phénomènes qui surviennent lors des transformations culinaires et lors de celles des ingrédients alimentaires en aliments. Il faut comprendre la chimie d'assimilation des molécules et des métaux des aliments pour mieux manger, pour y prendre du plaisir, pour être en bonne santé ou pour manger demain quand nous serons 9 ou 10 milliards d'individus sur la planète. L'actualité montre que la souveraineté alimentaire est un défi national.

L'objectif de ce colloque est de présenter l'apport des sciences de la chimie sur ces différents points, et de tenter avec les connaissances les plus récentes, de répondre aux questions que se posent les citoyens et notamment les jeunes, y compris sur la sécurité alimentaire.

Dans cet objectif, les conférenciers choisis sont des experts des domaines scientifiques universitaires et industriels et des institutions nationales et européennes concernés.

La croissance de l'industrie alimentaire entraine le besoin d'une main d'œuvre multidisciplinaire bien formée et les choix d'orientation vers ces secteurs porteurs se font dès nos lycées de formation générale ou professionnelle.

Un temps sera donc consacré à la réponse aux questions des scolaires dans le cadre des débats.

Danièle Olivier

Vice-Présidente de la Fondation de la Maison de la Chimie

Le colloque sera diffusé en direct sur YouTube et Mediachimie.org.

En savoir plus et voir le programme

Inscription gratuite et obligatoire : INSCRIPTIONS

Conception graphique : CB Defretin | Images : © Hervé THIS – Adobe Stock : © Ruslan Batiuk – © Nuttaya Nampai – © _veiksme_ – © Curioso.Photography – © HadK

Une polémique a enflé en cet automne au sujet de la vente par Sanofi à un fonds d’investissement américain CD&R de sa filiale Opella. Car il se trouve que dans ses usines de Lisieux et de Compiègne, Opellia fabrique plus de 450 millions de boites de Doliprane® l’un des médicaments le plus vendu en France. Si vous avez un peu de fièvre (1), un rhume saisonnier, des douleurs articulaires, un cachet ou une gélule dosés à 500 ou 1000 mg soulagent assez vite les troubles. Car le Doliprane® de Sanofi ou l’Efferalgan® d’UPSA et autres antipyrétiques contiennent un principe actif : la molécule de paracétamol, contraction de N-acétyl-para–aminophénol de formule brute C8H9NO2.

Pour être plus précis, Sanofi et UPSA ne fabriquent pas le principe actif qui lui est produit en Chine ou aux USA, mais ils réalisent dans leurs usines françaises des médicaments à base de paracétamol en mélangeant le principe actif et des excipients adaptés à la forme finale (gélule, comprimé, poudre, suppositoire, solution injectable, boite…).

Le paracétamol (2)

Tout d’abord une anecdote. En 1886 deux médecins chercheurs strasbourgeois travaillent sur l’effet du naphtalène et de ses dérivés sur la parasitose intestinale. Ils envoient l’un de leurs étudiants en chercher chez une pharmacie en ville. Mais au lieu d’observer une action antiparasitaire, ils observent une action antipyrétique car par erreur le produit livré n’était pas du naphtalène mais de l’acétanilide utilisé à l’époque pour étalonner les bancs Kofler afin de déterminer les températures de fusion (3). Ce n’est que plus de 60 ans plus tard, en 1948, qu’une étude américaine montre que l’acétanilide est dégradé dans le corps humain en un métabolite très actif le paracétamol, antipyrétique. C’est une illustration que dans la recherche de médicaments (4) les découvertes peuvent être faites « par hasard », par sérendipité (5), où l’observation éclairée des chercheurs a toute son importance.

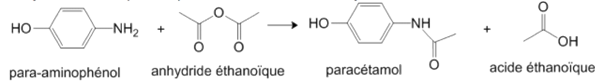

En fait dès 1878 la synthèse du paracétamol avait été réalisée par un chimiste américain H. Northrop Morse en réduisant du 4-nitrophénol en 4–aminophénol, suivie d’une acylation par l’anhydride éthanoïque suivant la réaction finale suivante :

C’est après un symposium en 1951 à New York que furent présentées les antalgiques et antipyrétiques de la molécule. Sa commercialisation est retardée par la présence d’impuretés comme le para-aminophénol toxique. C’est en 1955 que la FDA donne l’autorisation de mise sur le marché. Les laboratoires McNeil le commercialisent sous le nom de Tylenol® puis au Royaume-Uni sous le nom de Pimadol®. En fait les entreprises qui vendaient déjà de l’aspirine (6) ne se précipitaient pas sur la fabrication de cette nouvelle molécule.

Ce fut après 1960 qu’on appuya sur le fait qu’elle ne provoquait pas de maux d’estomac contrairement à l’aspirine et que la vente décolla. En France les laboratoires Bottu mettent sur le marché le Doliprane® en 1964. Rachetés par Sanofi le succès ne vient pas tout de suite mais la décennie 1980 voit son envolée avec plusieurs formes de pharmacopées en vente.

La maitrise nationale des médicaments

L’annonce de la vente d’Opella au fond américain CD&R tombe mal pour le gouvernement. La politique volontariste de réindustrialisation dans l’hexagone et la volonté émise en 2021 en pleine crise du COVID de garantir la souveraineté sanitaire française sont mises à mal. Les ministres de l’économie et des finances sont intervenus auprès des acteurs de la coentreprise pour que malgré les 50% du fonds américain, la production des médicaments à base de paracétamol et l’emploi sur les sites de Lisieux et de Compiègne soient préservés. Enfin l’État va déclencher la procédure IEF de contrôle des investissements étrangers sur ce dossier. Cette procédure ne suffit pas. Plutôt que des déclarations médiatiques de plusieurs politiques, des actions concrètes et des investissements industriels sont capables de faire revenir en France et en Europe la chimie fine des principes actifs. En 20 ans les proportions entre l’Asie et l’Europe ont été inversées. En Asie en 2023, on compte 55% de sites chimiques en fabriquant alors que seuls 36% résistent en Europe.

Un signe de renouveau : en France, à Roussillon en Isère la société Seqens, créée en 2003 sur la reprise de certains principes actifs chimiques de Rhodia, investit en 2024 plus de 100 millions d’euros sur une plateforme chimique qui comprend deux bâtiments.

Le premier pour la synthèse du paracétamol qui va utiliser un procédé innovant en flux continu (7) permettant de travailler sur des quantités réactionnelles réduites avec moins de solvants. Le procédé a été mis au point au centre de Porcheville (Yvelines). Son efficacité est bien meilleure que celle des procédés traditionnels en Batch grâce à des gains en énergie de plus de 60% et des rejets solides et liquides divisés par 20 (8). Cet investissement subventionné par l’État à 30%, en avances remboursables, doit permettre de démarrer la production à la fin de cette année et après autorisations avec une commercialisation en 2026. Les prévisions sont de l’ordre de 10 000 à 15 000 t/an. Des contrats déjà signés avec Sanofi et UPSA garantissent l’achat d’une partie de la production mais déjà des clients européens se profilent. Reste la question du prix. Sur une boite actuelle à 2,20 € le principe actif représente moins de 10 centimes. Pour le produit français on parle de 2 à 3 centimes de plus, mais toujours moins de 5% du prix du médicament. Ceci est en discussion notamment avec UPSA qui investit dans son usine d’Agen de conditionnement. L’État s’est engagé sur un moratoire de non-baisse des prix sur les médicaments comportant le paracétamol en échange d’un approvisionnement hexagonal.

Un deuxième projet de réindustrialisation du principe actif est en cours sur Toulouse par une jeune société, Ipsophène, avec un procédé innovant (9) ) breveté par le laboratoire Ipsomedic d’Aubagne. Le démarrage est prévu pour fin 2025 avec pour objectif une production de 4000 t/an.

Souhaitons que ces actions de réindustrialisation de l’industrie pharmaceutique qui vont à contre-courant de la stratégie (10) des grands groupes à savoir se désinvestir de la chimie des médicaments à faible valeur ajoutée et gagner plus d’argent avec les biopharmaceutiques couteux, puisse réussir.

Peut-être verrons-nous comme sur les poulets label rouge, bientôt en pharmacie, sur les boites de Doliprane® ou d’Efferalgan® une petite cocarde tricolore. En fait pour répondre à la question en tête de cet édito, tant pis pour les patriotes, la qualité du paracétamol n’en fait pas une molécule française… À la limite alsacienne ? Mais hélas à l’époque en 1886 l’Alsace était allemande !

Jean-Claude Bernier

novembre 2024

Pour en savoir plus

(1) Frimas, rhumes et grippes…, J.-Cl. Bernier, éditorial, Mediachimie.org

(2) Le paracétamol, produits du jour de la Société chimique de France

(3) Fusion d'un solide ? Banc Köfler, R. Blareau et F. Brénon, vidéo Blablareau au labo et Mediachimie.org

(4) L’intelligence artificielle un moteur dans la recherche en chimie, E. Besson, fiche Chimie et …en fiche lycée, Mediachimie.org

(5) De la sérendipité à l’intelligence artificielle en recherche pharmaceutique, L. Schio, colloque Chimie et intelligence artificielle, février 2023, Fondation de la Maison de la Chimie

(6) L’aspirine une origine végétale, Mission des Herbonautes, partenariat Muséum National d'Histoire Naturelle / fondation de la Maison de la Chimie

(7) Zoom sur la chimie en flux continu, J.P. Foulon, Medaiachimie.org

(8) Pour une industrie chimique propre et durable, C. Agouridas, J.-C. Bernier, D. Olivier et P. Rigny, La chimie et la sécurité des personnes, des biens, de la santé et de l'environnement, collection Chimie et... Junior, EDP Sciences

(9) La jeune société Ipsophene veut installer une usine de paracétamol à Toulouse, L’Usine Nouvelle, 13/07/2023

(10) Et si Sanofi se trompait de stratégie, B. Meunier, tribune, Les Échos, 13/11/2024

Crédit illustration : © JC Bernier

Le Grand Prix : Les Jeunes Journalistes de la Chimie (GPJJC) est un concours pour les étudiants en école de journalisme, organisé par la Fondation de la Maison de la Chimie. Le concours est ouvert aux étudiants des 14 écoles reconnues par la profession (PDF), à la fois aux premières et deuxièmes années, mais également aux élèves alternants.

Comme pour la précédente édition en 2024, le but est d’élire le meilleur reportage vidéo et le meilleur article de presse d’information scientifique sur un thème d’actualité lié à la chimie, et de contribuer à faire émerger de futurs journalistes scientifiques.

La nouveauté cette année : après sélection des binômes sur les thèmes choisis par le jury, ils concourront pour le meilleur article ainsi que pour le meilleur reportage.

Un même binôme pourra donc être récompensé à la fois pour les deux catégories, les approches n’étant pas complémentaires et les travaux seront évalués indépendamment l’un de l’autre.

Un jury composé de scientifiques et de journalistes de presse écrite et audiovisuelle sélectionnera sur dossier, parmi l’ensemble des candidatures reçues, quatre binômes d’étudiants journalistes pour participer au concours. S’ensuivra une période d’investigations et de production de trois mois et l’annonce des lauréats en juin 2025.

Candidatez en binômes jusqu’au 21 mars 2025 : en savoir plus

Fin mars 2025 : Annonce des 4 binômes sélectionnés par le jury

Les vidéos et résumés des conférences du colloque Chimie et Eau sont disponibles sur Mediachimie et sur Youtube.

Le quiz post-colloque est également en ligne. À vous de jouer !

Deux nouveaux ouvrages de la collection Chimie et… sont disponibles en ligne.

Chimie et sport olympique et paralympique : téléchargez le PDF

Chimie, recyclage et économie circulaire : téléchargez le PDF

Retrouvez les derniers colloques Chimie et… dans l’Espace Colloques (livre intégral, vidéos, chapitres de conférences…).

Vous qui n’avez pas la possibilité de venir à la Fondation de la Maison de la Chimie le 6 novembre 2024, vous pouvez assister en direct au Colloque Chimie et Eau

sur Mediachimie ou sur Youtube

La captation des conférences sera par la suite disponible en ligne et leur mise à disposition sera indiquée sur la page d'accueil de Mediachimie.

Vous pouvez aussi tester vos connaissances sur le sujet avec ce quiz.

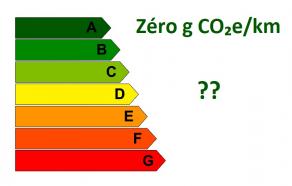

Si on reconnait l’évident avantage des voitures électriques à ne pas polluer les grandes villes (1) par l’émission de gaz à effet de serre (GES) par comparaison avec les voitures à moteur thermique, tout n’est pas aussi vert que ce que les constructeurs nous disent pour séduire nos élans de sauveurs de la planète.

Les constructeurs (et nous aussi !) ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête !

- Obligation de ne produire que des véhicules électriques et d’arrêter les véhicules thermiques en 2035 (2)

- Obligation assortie par Bruxelles de menaces de sanction financière à partir de 2025 pour tout gramme de CO2e par km excédentaire sortant de leur production, ce qui d’après les directeurs des grandes marques européennes se chiffrerait à plusieurs dizaines de milliards d’euros ! On comprend mieux la publicité pour ces véhicules (wattures) affichant « zéro CO2e/km » (i) pour convaincre ainsi Bruxelles de leur vert(u).

Une voiture électrique est-elle écologique ?

Réfléchissons un peu : prenons l’exemple d’une citadine moderne dotée d’une batterie lithium (3) NMC de 45 kWh.

Elle consomme environ 15 à 20 kWh/100 km si elle roule en France et si la recharge y a été faite. Comme notre mix électrique (à majorité nucléaire 75%, et hydroélectrique 15%) correspond à une émission de 50 g CO2e/kWh, elle émet de façon indirecte entre 7,5 et 10 g CO2e/km (ville, route, autoroute) et non zéro.

Si elle roule en Allemagne avec un mix électrique (à majorité gaz, pétrole et charbon, 61%…) correspondant à 350g CO2e/kWh, elle va émettre entre 50 et 70 g CO2e/km. Je n’ose pas rouler en Hongrie ni en Chine où ma petite citadine dégagera entre 80 et 120 gCO2e/km, quasiment plus que son modèle thermique.

La publicité nous ment donc et j’approuve les associations de consommateurs à réclamer une meilleure information des acheteurs. D’autant que si nous nous penchons sur le cycle de vie (4) nous appuyons là où ça fait mal !

Imaginons que l’on conserve notre petite watture 16 ans (soit 2 fois 8 ans pour une durée raisonnable de la batterie) et que nous parcourions 10 000 km/an : en fin de vie, en France nous aurions émis entre 1,3 et 1,6 t CO2e. Comparons à l’émission de la même citadine thermique à la limite du malus (100 g/km) qui va émettre après 160 000 km 16 t de CO2e soit 10 fois plus. Il y a donc là un très large avantage à la voiture électrique.

Oui mais imaginons que la dépense énergétique pour fabriquer la caisse et les moteurs des deux exemplaires soit à peu près la même. Il faut y ajouter pour la « watture » la fabrication du pack de batteries. On estime qu’il faut pour sa fabrication de l’ordre de 12 000 à 15 000 kWh. Hélas la plupart des batteries sont fabriquées en Chine ce qui représente avec un mix de 550 g CO2e/kWh, 8,25 t CO2e qu’il faut ajouter aux 1,6 t soit 9,85 t à comparer aux 16 t de la citadine thermique. Ceci montre qu’en France on a intérêt à rouler en voiture électrique et, mieux encore si la batterie est issue d’une gigafactory qui se monte sur notre territoire car les 8,25 t chinoises maigriraient à 0,75 t. Cocorico vive le made in France.

Je vous laisse faire le calcul pour rouler et fabriquer en Allemagne ou en Tchéquie ou Hongrie, l’avantage s’amenuise beaucoup trop.

Quoi qu’il en soit en ajoutant la dépense de fabrication de la batterie notre « watture » est justiciable maintenant d’environ 60 g CO2e/km et non 0 g et on n’a pas pris en compte le remplacement possible du pack après 8 ans. Il est vraiment urgent que l’Etat et les constructeurs réforment l’étiquette énergie.

L’aspect économique et industriel

Á l’ouverture du Salon de l’Auto, l’industrie automobile Européenne est morose. La chute des ventes des voitures électriques en Allemagne suite à la suppression de la prime d’achat entraine une fermeture d’usines VW (une première depuis 1945). En France les ventes se tassent. Les grands PDG de Renault, Peugeot Stellantis, Volkswagen se demandent comment survivre. Car dans les ports européens arrive la déferlante chinoise, les marques BYD, MG Motor, Aiways, Leapmotor envahissent le marché européen avec des voitures électriques performantes et moins couteuses que nos modèles malgré le transport de plusieurs milliers de kilomètres. Les experts qui visitent les nouvelles usines autour de Shenzhen sont bluffés par l’armée de robots faisant virevolter les pièces et les plaçant avec précision avec quelques points de soudure. Ils sont aussi impressionnés par les presses de « gigacasting » moulant les carrosseries aluminium à haute pression. Si en 1970 les Chinois ont bien appris de l’expertise européenne des voitures et moteurs thermiques, depuis 2000 ce sont les européens qui doivent acquérir le savoir-faire chinois dans les voitures électriques et aussi dans la fabrication des packs de batteries. Car là aussi si les Européens et les Américains ont été les inventeurs des batteries lithium-ion, ce sont les Chinois qui sont devenus les maitres de la chimie des batteries NMC (Nickel, Manganèse, Cobalt) et maintenant des LFP (lithium, fer, phosphate) (5) comme CATL qui détient 38% du marché mondial. La firme chinoise consacre près de 5% de son budget à la R&D, les batteries au sodium et tout solide sont en préparation, d’où l’incertitude et l’attentisme qui gagnent les investisseurs des gigafactories européennes.

Votre mobilité personnelle

Adopterez-vous la mobilité électrique ? Une très intéressante étude de l’UFC Que Choisir (6) montre les avantages et désavantages des modèles électriques. Un prix 30% plus élevé que les modèles thermiques, mais une rentabilité économique championne si on dispose d’une prise « wall box » dans son garage avec un carburant EDF kWh Heures Creuses, à environ 0,20 €, ce qui met les 100 km à 3 € au lieu de 9 € pour la petite citadine-diesel. Malheureusement en ville, et dans les immeubles collectifs, rares sont les prises individuelles et là, comme sur autoroute les bornes affichent une moyenne de 0,60 €/kWh ce qui donne une dépense équivalente au thermique (9 € pour 100 km). De plus, pour les modèles d’autres segments - compacte, berline, SUV - le poids intervient sur la consommation et des études comparatives mettent en évidence divers points de bascule de rentabilité de 60 000 à 100 000 km entre l’électrique et le thermique. L’entretien pour un véhicule électrique est plus simple car il y a moins de pièces en mouvement comme dans un moteur thermique. Il n’est pas moins couteux car on manque d’ouvriers qualifiés en électricité et électronique en ce domaine. Le fonctionnement complexe des batteries peut aussi donner lieu à quelques « bugs » et les spécialistes de dépannage manquent encore. Tesla a ses propres spécialistes, un réseau « Revolte » a formé plus de 200 spécialistes en France chez les concessionnaires, capables de tout réparer, chargeurs, logiciels, cartes électroniques, composants des batteries… Même après un accident.

Les prix élevés des modèles électriques la diminution ou la suppression des aides à l’achat expliquent la crise actuelle qui frappe l’automobile. Heureusement le Salon de l’Auto va montrer l’émergence de nouveaux modèles Renault R5 e-tech, Citroën ë-C3 à moins de 25 000 €. Le nombre de points de recharge a aussi atteint le chiffre de 140 000 en septembre 2024, avec une répartition très variable suivant les régions, mais on en programme un million pour 2035.

Avant tout achat, prenez le temps de la réflexion. Suis-je un petit ou un gros rouleur ? Ville, autoroute ? Quelle autonomie ? Quel segment d’automobile ? Quelle consommation moyenne en kWh ? Quelle émission de CO2e ? Puis je disposer d’une borne personnelle ?

Les associations de consommateurs appellent à une meilleure information, mais soulignent que la voiture électrique n’est pas la panacée. Elles pensent que les primes à la conversion seraient mieux utilisées par les pouvoirs publics à investir dans les transports collectifs. Elles citent l’effet de rebond en Norvège où les utilisateurs de véhicules électriques prennent de moins en moins les transports en commun.

Alors ? Achetez de bonnes chaussures, graissez votre bon vieux vélo, sachez que l’exercice physique est aussi bon pour vous comme pour la planète !

Jean-Claude Bernier

Octobre 2024

(i) (CO2e) pour CO2 équivalent, unité créée par le GIEC pour mesurer et comparer les effets climatiques d’un gaz à effet de serre, sachant que les différents gaz n’ont pas le même impact sur l’effet de serre et ont une durée de vie dans l’atmosphère différente.

Pour en savoir plus

(1) La mobilité urbaine, S. Delalande, Colloque Chimie et grandes villes, 9 novembre 2016

(2) La voiture intelligente (vidéo), F. Demerliac, collection Des idées plein la tech'

(3) Le lithium, un élément chimique indispensable pour notre mobilité actuelle, É. Bausson, fiche Chimie et... en fiche lycée (Mediachimie.org)

(4) Chimie pour un développement durable, Fédération française pour les sciences de la chimie (FFC)

(5) Un Nobel de chimie populaire, J.-C. Bernier, éditorial Mediachimie.org et Accumulateur « Lithium –Ion » : une révolution technologique portable ! (vidéo), R. Blareau et F. Brénon

(6) Véhicule électrique d’indispensables révisions sur l’information et le signal prix, UFC Que choisir

Crédit illustration : © Adobe Stock Patrick J.

Réservez votre journée du mercredi 6 novembre 2024 pour participer au colloque accessible au grand public à la Maison de la Chimie.

Colloque Chimie et eau

Mercredi 6 novembre 2024

Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Depuis l’aube de l’humanité l’eau et la vie sont indissociables.

Aujourd’hui, les besoins en eau évoluent avec les modes de vie et, de façon différente, sur notre planète. Avec le changement climatique, le cycle de l’eau a lui aussi évolué. L’accès à l’eau, et encore plus à l’eau potable, est devenu un enjeu sanitaire et industriel et souvent même une source de tensions géopolitiques.

Il faut préserver la ressource en eau. La gestion de l’eau, sa qualité et les risques de pénurie sont devenus des enjeux majeurs pour les populations et les gouvernements Les industriels, notamment les industriels de la chimie, sont maintenant fortement mobilisés.

Les défis à résoudre sont nombreux, les problèmes sont multidisciplinaires, mais la place de la chimie est importante dans beaucoup des solutions actuellement mises en œuvre comme dans celles en cours de recherche et de développement. Nous avons dû limiter notre choix aux sujets qui nous semblaient actuellement les plus importants ou les plus innovants. Ils concernent l’identification et le traitement des micropolluants et des risques sanitaires, la gestion plus sobre des eaux industrielles, le recyclage et le traitement des eaux et boues usées, la préservation de l’humidité des sols, la capture de l’humidité atmosphérique…

Les conférenciers ont été choisis parmi les experts universitaires et industriels de ces domaines pour répondre avec rigueur scientifique et objectivité a ces questions qui préoccupent actuellement tous les citoyens et notamment les jeunes et leurs formateurs. Car la mise en œuvre des solutions nécessite une main d’œuvre multidisciplinaire bien formée et les choix d’orientation vers ces secteurs porteurs se font dès nos lycées de formation générale ou professionnelle.

Un temps sera consacré à de larges débats.

Danièle Olivier

Vice-Présidente de la Fondation de la Maison de la Chimie

Inscription gratuite et obligatoire : INSCRIPTIONS

En attendant le colloque :

- retrouvez le quiz Chimie et eau (avant colloque)

- parcourez une sélection de ressources disponible sur Mediachimie : Eau et Chimie

- lisez la fiche Les Chimistes dans : Les chimistes dans : les métiers de l'eau

Conception graphique : CB Defretin | Images : Adobe Stock - © Kateryna Kordubailo - © Naknakhone - © Chinnapong - © Dr_Microbe - @TensorSpark - MdBaki