Les vidéos et résumés des conférences du colloque Chimie, recyclage et économie circulaire du 12 février 2025 sont disponibles sur Mediachimie et sur Youtube ainsi que sur Viméo/Fondation de la Maison de la chimie.

Au cours des années 2021 et 2022 des épisodes de grêle ont dévasté de nombreuses régions françaises et ont causé des dégâts considérables conduisant beaucoup de villages à des déclarations de catastrophes naturelles.

Comment se forme la grêle ?

La grêle se forme essentiellement dans de gros nuages humides appelés cumulonimbus dont l’épaisseur peut dépasser 10 km. Lors d’un orage l’été, la température du sol est souvent supérieure à 30 °C et des vents violents surviennent pouvant atteindre des vitesses de 150 km/h. Les gouttelettes d’eau sont entrainées rapidement par des courants ascendants et se refroidissent. En effet la pression atmosphérique baissant avec l’altitude, la température de l’atmosphère diminue quand l’altitude augmente : on parle dans ce cas de « détente adiabatique ». Les gouttelettes se refroidissent rapidement à des températures inférieures à 0 °C mais n’ont pas le temps de geler ; on dit qu’elles sont en « surfusion ». Ce n’est que dans la partie supérieure du nuage que la congélation a lieu sous forme de « noyau de glace » appelés grêlons. La zone orageuse est habituellement très localisée allant de 100 m3 au début de la formation de la grêle mais peut atteindre jusqu’à parfois 1 km3 !

Comment grossissent les grêlons ?

Les gouttelettes d’eau au contact des grêlons s’agglomèrent et grossissent. Les grêlons continuent à monter dans le nuage. Lorsque le courant ascendant ne compense plus le poids du grêlon, ce dernier commence à redescendre avec une vitesse limite constante tout en continuant de grossir. La structure des grêlons est donc constituée de couches successives de glace ce qui leur donne un aspect translucide. Lors de cette chute le grêlon peut sortir du nuage et peut alors commencer à se sublimer (il passe directement de l’état solide à l’état gazeux). Ceci explique que le grêlon dans l’atmosphère est plus gros que celui qui arrive au sol.

Le diamètre des grêlons dépend de leur vitesse de chute et peut varier de 1 cm (v = 35 km/h) à 20 cm (v = 120 km/h). La masse des grêlons peut prendre des valeurs très élevées parfois jusqu’à 1 kg !

Comment peut-on lutter contre les averses de grêle ?

Pour diminuer les risques de grêle on a pensé d’abord à ensemencer des nuages par des substances hygroscopiques. En effet l’augmentation du nombre des noyaux de congélation diminue alors la taille des grêlons. Ainsi a-t-on un moment utilisé des cristaux d’iodure d’argent (AgI) à raison de 10 µg/m3 mais cela s’est révélé potentiellement toxique à l’échelle du nanogramme sur les voies respiratoires de l’organisme. L’emploi du chlorure de calcium (CaCl2) a donné des résultats peu reproductifs, tout comme l’usage des canons anti-grêle par désagrégation des grêlons à l’aide d’ondes de choc ! La protection des vergers par l’emploi de filets contre la grêle reste encore le moyen le plus répandu et le plus efficace.

Étant constitué de glace, un grêlon présente une réflectivité (énergie réfléchie) très faible aux ondes radar utilisés en aéronautique, ce qui rend difficile la distinction entre des petits grêlons et des gouttes d’eau. Cependant un signal radar très fort peut révéler la présence de gros grêlons qui peuvent être responsables de la détérioration des turboréacteurs ou des matériaux d’isolation utilisés dans les travaux de couverture et d’isolation des bâtiments. Seuls des relevés par des observateurs et des passionnés de météorologie fournissent des informations sur la localisation de ces phénomènes. La Mission des Risques Naturels de l’ANELFA et le Bureau d’Etudes Kéraunos récoltent des données des sinistres occasionnés par la grêle qui permettent d’établir ainsi des cartes de la fréquence de ces événements météorologiques par commune et par saison.

Note : La formation de la grêle est très différente de celle de la neige ! Cette dernière a lieu dans des nuages à faibles mouvements, à des températures au sol inférieures à 0 °C, donnant des petits cristaux de glace qu’on appelle flocons.

Jean-Pierre Foulon

Voir aussi Contre la sécheresse faut-il ensemencer les nuages ?, éditorial de mai 2023 de J.-Cl. Bernier (Mediachimie.org)

Crédit illustration : soupstock / Adobe Stock

Vous qui n’avez pas la possibilité de venir à la Fondation de la Maison de la Chimie le 12 février 2025, vous pouvez assister en direct au Colloque Chimie et Alimentation

sur Mediachimie ou sur Youtube

La diffusion en direct est disponible sur cette page.

La captation des conférences sera par la suite disponible en ligne et leur mise à disposition sera indiquée sur la page d'accueil de Mediachimie.

Retrouvez une sélection de ressources sur l'alimentation et la chimie pour découvrir et comprendre pourquoi l'alimentation est un enjeu majeur et quel rôle y occupe la chimie.

Vous pouvez aussi tester vos connaissances sur le sujet avec ce quiz.

Pont de Claix

La plateforme chimique de Pont-de-Claix, dans l’Isère, plus que centenaire, est en pleine désorganisation. Sa plus grande unité, Vencorex, spécialisée dans la production d’isocyanates pour les peintures et vernis (1), qui emploie plus de 450 personnes, a été placée en redressement judiciaire et vient de subir une grève ainsi un blocage du site de plus de deux mois.

Malgré une sortie de crise début janvier, l’incertitude quant à une solution de reprise pérenne persiste. On craint un effet domino car sur le site de Pont-de-Claix et celui proche de Jarrie, avec Air Liquide, Arkema, Seqens, Solvay, présents sur ce site, règne une synergie pour la mise en commun de l’énergie, de la chaleur, des fluides gaz et vapeur et du traitement des déchets. Des relations entre producteurs et clients s’y sont instaurées. C’est un modèle dans lequel la chimie est essentielle au fonctionnement des industries diverses : Air Liquide produit le CO pour fabriquer en bout de chaîne les peintures, Ventorex purifie le sel pour fournir à l’industrie des plastiques et du médicament du chlore-soude et du chlorure de méthyle, Arkema utilise le sel pour faire des chlorates et perchlorates pour les fusées d’Arianespace (2). C’est toute une industrie en aval qui risque de pâtir de cette crise, le chlore pour Framatome qui purifie le zirconium de l’industrie nucléaire, le chlore pour d’autres plateformes à Marseille ou Lacq. Les salariés d’Arkema se sont à leur tour mis en grève en décembre en raison de l’incertitude de la poursuite de l’activité H2O2, Cl2, chlorates et perchlorates qui pourrait entraîner un nouveau plan social.

C’est évidemment la concurrence asiatique qui mine la compétitivité de Ventorex. Son concurrent direct, le groupe chinois Wanhua, lui propose une reprise non crédible. Les produits chinois arrivent en Europe 30 % moins coûteux. La chimie française avec un prix de l’énergie et du gaz deux à trois fois plus élevé qu’aux États-Unis ou en Chine ne peut plus faire face à la concurrence malgré un savoir-faire de spécialités et un ensemble d’infrastructures quasiment unique souligne le Medef Isère. On voit combien sont nécessaires ces plateformes chimiques iséroises ; sans elles plus de peintures, plus de médicaments, plus de fusées Ariane, plus d’électricité nucléaire et… plus de souveraineté nationale.

France Chimie

C’est aussi ce que souligne France Chimie (3) qui rappelle que la chimie est un acteur majeur de l’économie française avec une balance commerciale encore positive et essentielle pour les autres industries. France Chimie estime qu’au moins 15 000 emplois directs seraient menacés depuis 2024. Le taux d’utilisation des capacités des sites de la chimie de base reste en dessous de 75 % depuis deux ans, situation insoutenable, provoquée par une demande européenne en berne, des charges réglementaires et des coûts de l’énergie suicidaires par comparaison à d’autres régions du monde, les États-Unis , la Chine ou le Moyen-Orient. À cet écart de compétitivité s’ajoute des investissements industriels menés aux États-Unis avec les subventions en milliards de dollars de L’Inflation Reduction Act (IRA) et des pratiques commerciales plus proches du dumping pratiquées par la Chine. Heureusement la chimie de spécialités notamment les parfums, les cosmétiques et les médicaments souffre moins que dans d’autres pays européens. Dans nos industries chimiques le nombre d’apprentis ne faiblit pas et nos ingénieurs chimistes se placent très bien. Cependant, France Chimie, avec plus de 1000 entreprises et fédérations européennes de la chimie, a signé « la déclaration pour un pacte industriel européen » demandant à Bruxelles :

- un accès à une énergie compétitive (4)

- restaurer et accélérer les investissements et l’innovation

- simplifier et diminuer les sur réglementations du pacte vert

- accompagner l’évolution des métiers et des compétences (5).

Une crise industrielle européenne

Cette crise économique n’est pas réservée à La France. Si Vencorex comme Exxon Mobil à Port-Jérôme en Normandie, qui projette d’arrêter son vapocraqueur, sont cités comme exemples, en Allemagne BASF lance un plan d’économie de plus de 2 milliards d’euros. L’entreprise ferme une dizaine d’installations et prévoit la suppression de 2600 postes, y compris dans son site historique de Ludwigshafen (6). La campagne électorale en cours n’épargne pas Volkswagen qui veut fermer trois usines entrainant plusieurs dizaines de milliers de postes supprimés. Cela illustre la crainte des constructeurs européens d’automobiles qui risquent de payer plus de 15 milliards euros d’amende si les taux de CO2 des flottes commercialisées dépassent la limite imposée par le plan vert de Bruxelles.

L’atonie des ventes de véhicules électriques européens submergés par la vague chinoise plus compétitive a rendu véhéments les patrons de l’automobile auprès de Mme von der Leyen. S’y ajoute pour les batteries la ruine du groupe suédois Northvolt qui voulait devenir le géant européen des batteries et qui se retrouve en quasi-faillite avec 15 milliards € de dette. ACC avec ses coactionnaires TotalEnergies, Stellantis et Mercedes-Benz démarre la fabrication de batteries à Douvrin dans le Nord (7) mais gèle les projets de gigafactories en Italie et en Allemagne. En effet, si les batteries Li-NMC sont les plus utilisées, les fabricants chinois tentent d’imposer la batterie LFP (lithium-fer-phosphate) plus économique et imposent aux Européens une réflexion sur la stratégie chimique à prendre en compte. En métallurgie, face à l’acier chinois et bientôt américain, ArcelorMittal a suspendu son investissement de 1,7 milliard pour la production d’acier par DRI et la réduction par l’hydrogène à Dunkerque, devant le prix de l’hydrogène vert. On aurait pu se réjouir fin 2024 lorsque Plastics Europe a annoncé que la production européenne de plastique avait diminué de 8,3 % à 54 millions de tonnes, mais hélas la production issue du recyclage (8) a aussi diminué de 7 %, car les autres pays du monde ont augmenté la production directe de polymères. L’Europe est donc devenue pour la première fois importatrice de résines. Elle doit faire face à une hausse brutale des importations de résines beaucoup moins chères en provenance de régions où les normes environnementales sont moins strictes, comme en Asie qui représente 54 % de la production mondiale.

La réaction de l’Europe

La Commission européenne est devenue sensible à ces crises et aux revendications de l’industrie et des États. Elle lance une feuille de route qui devrait être officielle fin février. Le mot d’ordre est « compétitivité, compétitivité, compétitivité » ! Déjà un dialogue stratégique est entrepris avec les constructeurs automobiles et les équipementiers. Pour les marchés publics, elle propose une préférence européenne. Elle prône la simplification de ses réglementations et des procédures qui accompagnaient le pacte vert en détricotant les 2300 obligations de la CSRD et de la taxonomie. Il semble que l’arrivée de D. Trump outre-Atlantique ait provoqué une réflexion géopolitique de la Commission européenne, Mme von der Leyen, prudente, parle de « choc de simplification », mais pas encore de détricotage des normes. Tout le monde attend des actes et des mesures financières telles que celles d’un IRA européen, pour que selon le libéral Donald Tusk (Premier ministre polonais) : « l’Europe ne peut pas perdre la compétition mondiale et devenir un continent d’idées naïves. » Heureusement en France nous avons une recherche universitaire, CNRS…, et industrielle de grande qualité. Des pépites naissent qui veulent mettre fin au monopole extérieur (chinois). Citons Tokai Cobex Savoie qui a transformé une ancienne usine Carbone Savoie, qui produisait les blocs graphite pour la production d’aluminium, en une fabrique de poudre micronique de graphite ultra pur pour les électrodes des batteries, graphite qui est à 99 % issu de Chine. Dans ce même domaine des batteries, deux entreprises se lancent dans une technologie disruptive celle des batteries tout solide : Blue Solutions à Quimper qui fournit déjà certains bus et le chimiste Syensqo qui, à Aubervilliers et à La Rochelle où une usine pilote a été inaugurée, mise sur les électrolytes sulfures tout solide. Ces défis de la chimie font penser au slogan lancé en France après le choc pétrolier de 1973, que l'on peut reprendre 50 ans après : « En France on n’a pas de dollars mais on a des idées ! »

Jean-Claude Bernier

Janvier 2025

Pour en savoir plus

(1) En quoi la chimie intervient dans la création de peintures, encres et vernis ? Mediachimie.org

(2) La chimie et l’espace, J. Louet, Colloque Chimie, aéronautique et espace, 8 novembre 2017, Fondation de la Maison de la chimie

(3) La chimie s’inquiète pour l’avenir, J.-C. Bernier, Mediachimie.org

Vitesse de déploiement et acceptabilité des nouvelles technologies dans le domaine de l’énergie, G. de Temmerman, Colloque Chimie et énergie nouvelles, 10 février 2021, colloque Fondation de la Maison de la chimie

Métiers de la chimie – Le Havre et ses environs, dossier Mediachimie.org

Plus de gaz plus d’engrais, éditorial, , J.-C. Bernier, Mediachimie.org

Avancées et perspectives dans le domaine du stockage électrochimique de l’énergie (batteries), D. Larcher, Colloque Chimie et énergie nouvelles, 10 février 2021, colloque Fondation de la Maison de la chimie

(8) Recyclage des plastiques …vers une économie circulaire, E. Cheret, Colloque Chimie, Recyclage et Economie circulaire, 8 novembre 2023, colloque Fondation de la Maison de la chimie

Crédit illustration : Usine chimique, Lacq, France, Bernard Blanc/flickr, licence CC BY-NC-SA 2.0

Le charbon actif (CA) est utilisé pour traiter des problèmes de pollution de plus en plus prégnants. Il n’est à confondre ni avec le biochar (i) ni avec le noir de carbone (ii).

Comment est-il préparé ?

Le CA est d’abord obtenu par pyrolyse (carbonisation) actuellement à partir de végétaux tels que du bois, des tiges de bambou, des coquilles de noix, ou de coco principalement à une température de l’ordre de 500 °C. Il faut par exemple 50.000 noix pour faire 1 tonne de charbon actif ! Il y a expulsion du gaz carbonique, d’acides organiques volatils contenus dans la matière initiale. On obtient du carbone presque pur de structure caverneuse présentant une surface poreuse d’environ de 5 m2/g. À la différence du noir de carbone, le traitement se poursuit par une activation. Il s’agit dans un premier temps d’un chauffage en présence de vapeur d’eau vers 800 °C. Sous l’action de la température élevée et de la vapeur, la matrice carbonée est littéralement criblée ce qui augmente sa porosité. Dans un second temps un chauffage vers 500 °C en présence d’agents chimiques tels que l’acide phosphorique augmente le nombre des pores permettant d’atteindre des micropores de 1 nanomètre (nm) et une surface de l’ordre de 1500 m2/g dans le charbon actif issu de coques et seulement de 2 à 50 nm pour celui issu des bois. Le CA produit est hygroscopique mais peut adsorber les produis organiques, par exemple 0,5 kg de toluène par kg de carbone. Selon les conditions expérimentales on distingue deux grandes variétés de CA.

Le charbon actif en poudre (CAP) possède une très fine granulométrie de l’ordre de 20 µm environ et de masse volumique d’environ 400 kg/m3. Il est utilisé dans le traitement des eaux pour des pollutions accidentelles à raison de 20 mg/L pour éliminer en particulier des polluants organiques à une concentration pouvant atteindre une concentration de 1.500 mg/m3 et qui sont responsables essentiellement des mauvais goûts et des odeurs désagréables des eaux.

Le charbon actif en grains (CAG) est constitué d’une granulométrie plus de l’ordre du millimètre. Il est trois fois plus cher que le CAP et est utilisé pour éliminer les polluants organiques tels que les pesticides, les composés biologiques non biodégradables et les PFAS. C’est une des étapes dans les unités de traitement des eaux pour l’obtention d’eau potable.

Le plomb et les métaux lourds ne sont pas éliminés de cette façon. L’adoucissement de l’eau n’est pas réalisé par le charbon actif. Par contre si l’eau a été adoucie via le remplacement des ions calcium par des ions sodium (sel pour adoucisseur), le passage de cette eau sur du charbon actif ne modifie pas l’adoucissement.

La régénération du charbon actif nécessite de casser les liaisons existant à la surface du CA. Actuellement le CAP chargé des impuretés est récupéré sous forme de boues et incinéré. Pour le CAG, le « décrassage » peut nécessiter un chauffage vers 1000 °C pour volatiliser les impuretés adsorbées ou dans certains cas un simple lavage avec des solutions aqueuses d’acides ou de bases par exemple.

Les applications du CA sont nombreuses. Outre le traitement de l’eau, il peut être utilisé pour décolorer les jus sucrés, par exemple le sirop de glucose. Les cartouches filtrantes des masques à gaz contiennent du CA pour fixer les gaz toxiques comme les COV (composés organiques volatils) et les dioxines contenues dans les fumées d’incinération. Le CA est aussi présent dans des éco-textiles pour éliminer les odeurs corporelles, dans des hottes aspirantes, dans les filtres à cigarettes…

En médecine, sous forme de granulés, il est employé pour traiter un grand nombre d’intoxication digestive, diarrhée, gastroentérite. Il ne présente pas d’effet toxique mais ne doit pas être conseillé par exemple lors de prise de traitements anticonceptionnels car le CA fixe le principe actif.

Les utilisations du CA se répartissent selon (iii) :

- Traitement de l’eau 40 %,

- Purification de l’air 22 %,

- Agroalimentaire 18 %,

- Pharmacie, médecine 6 %,

- Automobiles 4 %.

La production mondiale dépasse actuellement les 2 millions de tonnes.

Jean-Pierre Foulon

(i) Voir la Question du mois « Qu’entend-on par biochar ? » J.-P. Foulon, Mediachimie.org

(ii) Voir le Zoom sur le noir de carbone, J.-P. Foulon, Mediachimie.org

(iii) Source : Charbon actif sur le site l’Elementarium

Crédit illustration : Charbon actif sous forme de poudre et de bloc, Ravedave / Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0

Vidéo du mois : Agatha Christie et la cocaïne

Dominant le Jardin des Plantes à Paris, la Gloriette du Muséum est une des plus anciennes constructions métalliques, fabriquée au XVIIIe siècle dans les forges de Buffon. Mais les métaux, ça s’oxyde…

Mediachimie a créé pour vous des vidéos passionnantes et riches d’informations sur des anecdotes historiques relatives à la chimie. Retrouvez chaque mois une nouvelle vidéo.

Le noir de carbone est un matériau constitué à près de 99 % de carbone et se présente sous la forme de petites sphères de 100 nm environ entre elles pour former d’abord des agrégats de quelques centaines de nm et ensuite d’agglomérats de l’ordre de 50 µm. La production mondiale actuelle est estimée à plus de 18 millions de tonnes par an pour un marché de plus de 20 milliards d’euros ! […]

Accédez au Zoom sur le noir de carbone

Crédit illustration : Vladimir Razgulyaev / Adobe Stock

Mediachimie a créé pour vous des vidéos passionnantes et riches d’informations sur des anecdotes historiques relatives à la chimie. Retrouvez chaque mois une nouvelle vidéo.

Vidéo du mois : La Gloriette du Muséum

Dominant le Jardin des Plantes à Paris, la Gloriette du Muséum est une des plus anciennes constructions métalliques, fabriquée au XVIIIe siècle dans les forges de Buffon. Mais les métaux, ça s’oxyde…

Bientôt les fêtes, et donc la période des gâteaux ! Pour faire des gâteaux, on utilise des matières grasses, de l'eau, éventuellement des œufs, mais les deux ingrédients essentiels sont le sucre(i) et la farine.

Ici on ne va s’intéresser qu’à la farine ou plutôt aux différentes sortes de farine. En effet il n'y a pas que la farine de blé, car de nombreuses plantes, et pas seulement des céréales, peuvent donner des farines utilisables en cuisine. Elles sont obtenues en broyant des graines de céréales (blé, orge, épeautre, maïs...), de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots, soja…), de racines (manioc, pommes de terre), etc.

Elles contiennent toutes essentiellement de l’amidon. Il y a également des protéines (gluten par exemple), et d’autres composés comme des fibres si la farine est faite avec des graines complètes (avec leurs enveloppes).

L’amidon n’est pas constitué d’une seule et même molécule mais a une structure complexe qui varie selon la plante dont il est issu, d’où l’apparition de différences entre les farines.

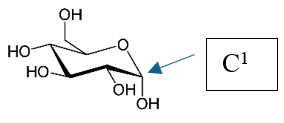

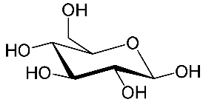

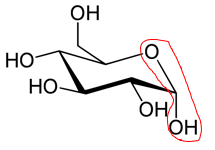

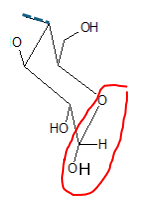

Pour comprendre cela, il nous faut tout d’abord parler du D-glucose et de ses polymères à partir desquels est constitué l’amidon. On peut le représenter dans un plan et en perspective. Mais le cycle n'est pas plat, et on préfèrera la représentation dite « chaise ». Il existe 2 structures(ii) nommées α et β, selon la position dans l’espace du groupe OH porté par le carbone numéroté 1 (figures 1a et 1b). Le D-glucose est un sucre simple.

|  |

| Fig. 1a. α-D glucose | Fig. 1b. β-D glucose |

Les polymères de glucose et l'amidon

Des molécules de D-glucose peuvent s’associer entre elles pour donner de longues chaines appelées polymères de glucose. Il y a dans la nature de nombreux homopolymères(iii) du glucose selon la façon dont les molécules s’enchaînent.

On observe ainsi parmi ceux-ci(iv), deux enchainements possibles conduisant à deux homopolymères de glucose, l’amylose et l’amylopectine, qui constituent l’amidon.

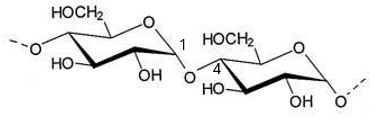

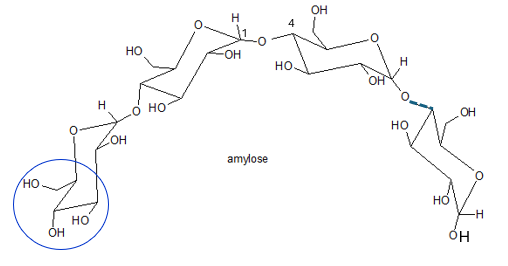

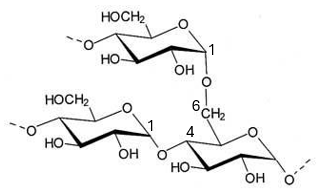

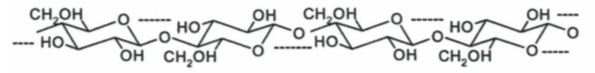

- L’amylose est un polymère linéaire formé de plus de 1.000 unités D-glucose liés par des liaisons O-glycosidiques (α-1,4) (figure 2a).

Fig. 2a. Les numéros des atomes de carbone auxquels est lié l’atome O sont indiqués.

Elle prend une structure hélicoïdale stabilisée par des liaisons hydrogène entre les unités (6 unités par tour d’hélice) (figure 2b).

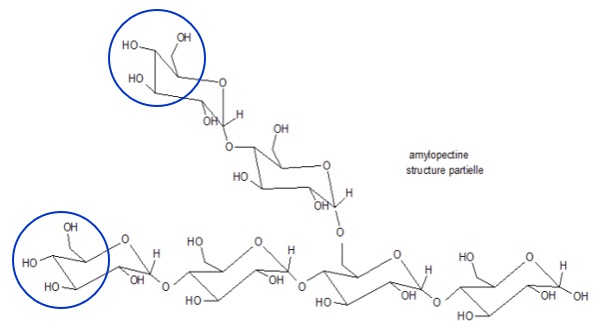

Fig. 2b. Amylose : Structure partielle ; le pointillé indique que la chaine se prolonge. - L’amylopectine est ramifiée et comporte plus de 10.000 unités D-glucose unies par des liaisons O-glycosidiques intra-chaînes (α-1,4) et inter-chaînes (α-1,6) (figures 3a et 3b).

Il y a un branchement toutes les 20 unités environ. Sa structure est plus désordonnée que celle de l'amylose.

Fig. 3a. Les numéros des atomes de carbone sont indiqués Fig. 3b. Structure partielle simplifiée ; 1 seule ramification est représentée et les chaines sont évidemment plus longues.

Les farines et les compositions de leur amidon

Les proportions entre amylose et amylopectine vont être caractéristiques de l’amidon de chaque farine, dont la teneur en protéine (gluten ou autre…) est également spécifique. Ainsi blé, épeautre, orge, seigle contiennent du gluten tandis que millet, sorgho, avoine, quinoa, sarrasin n'en contiennent pas.

Pour ce qui est des ratios amylose/amylopectine on observe :

blé 35/65, maïs 25/75 (mais selon les cultivars(v) on peut avoir des chiffres très différents, comme des maïs avec un ratio jusqu'à 70/30 !), pour le manioc, la pomme de terre, en revanche il y a peu d'amylose, 20/80, et pour le riz il y a de fortes variations d’un riz à l’autre la teneur en amylose pouvant aller d’une valeur inférieure à 5% jusqu’à une valeur supérieure à 24%.

Les fécules : ce ne sont pas des farines

La plus connue est la Maïzena®. Attention ! Il s'agit d'une marque déposée et appartenant à Unilever(vi) Il vaut mieux parler de fécule de maïs. Pour faire de la fécule, on met la farine en suspension dans l'eau, on agite énergiquement et on rince plusieurs fois : on a ainsi enlevé les protéines (gluten par exemple) qui partent dans l'eau.

La fécule ne contient donc que de l'amidon, ce qui donne une poudre plus fine. Nous voilà donc de retour vers l'amidon ! Il est donc logique que les diverses fécules se distinguent par leur proportion en amylose et amylopectine, comme les farines dont elles sont issues.

La fécule est un excellent liant pour les sauces et facilite leur préparation. Il est plus facile de faire une sauce avec une fécule (celle de maïs) qu'avec de la farine.

Elle est aussi un excellent gélifiant ou épaississant. Les amidons, mis en suspension dans l'eau, chauffés puis refroidis, donnent des gels d'autant plus fermes que l'amidon est riche en amylose. En effet, les chaînes linéaires d'amylose se réassocient au cours du refroidissement, ce que ne peuvent faire les chaînes ramifiées d'amylopectine. Ainsi ceux riches en amylose (maïs) sont utilisés dans les poudres pour faire des flans. Les amidons riches en amylopectine (pomme de terre) sont plus des épaississants que des gélifiants.

La fécule est plus fine que la farine de blé et sert à alléger la pâte des gâteaux. Deux cuillerées de farine de blé équivalent à une de fécule de maïs quant à l'effet épaississant. Comment cela s'explique-t-il ? la farine est faite à partir de la mouture de la totalité de la graine (amidon + germe + enveloppe du grain), alors que la fécule ne contient que de l'amidon.

Quels critères pour choisir parmi les farines ?

Les enzymes, amylases, catalysent la digestion de l'amidon qui consiste globalement en une hydrolyse lente conduisant in fine au glucose. L’enzyme facilite la coupure des liaisons O-glycosidiques qui relient les cycles en partant d’une extrémité non réductrice de la molécule puis de proche en proche. En raison de sa structure, l'amylose est digérée plus lentement que l'amylopectine(vii). Cela peut être un critère de choix.

Actuellement, la « mode » en diététique, est de s’intéresser à l'index glycémique, IG(viii). L'IG permet de classer les aliments en fonction du pic de sucre qu'ils provoquent dans le sang. Un IG élevé, supérieur à 70, provoque un pic de la glycémie puis une chute rapide qui peut entraîner un effet « coup de barre ». Un aliment à IG modéré, entre 40 et 69, ou bas, inférieur à 40, diffuse de l'énergie plus progressivement dans l'organisme. C'est pour cet effet que certaines farines sont recommandées (voir en note le tableau d’Indice Glycémique de diverses farines(ix)).

Mais il ne faut pas se fier exagérément à l'IG, car les farines contiennent aussi des protéines, et des matières grasses, quel que soit leur IG. Il faut plutôt privilégier les farines complètes pour leurs meilleures qualités nutritionnelles. Concernant l’intolérance au gluten, les personnes concernées rechercheront pour leur régime des farines pauvres en gluten (riz, maïs, sarrasin, châtaigne, épeautre).

Conclusion

Que choisir, farine ou fécule ? La farine reste incontournable comme « matériau de base ». La fécule est un « outil » qui permet d'épaissir une sauce et de remplacer une partie de farine en rendant le plat obtenu moins énergétique puisque moins riche en glucose (50 g de fécule remplace 100 g de farine).

Coté diététique, les gâteaux restent très énergétiques car ils contiennent des matières grasses, du sucre et de la farine ou de la fécule, qui n’oublions pas conduiront à du glucose au cours de la digestion. Donc faites-vous plaisir mais avec modération si vous voulez « garder la ligne » !!

Nicole Moreau et Françoise Brénon

(i) Le sucre de table habituel est du saccharose de formule C12H22O11. Son hydrolyse conduit à du glucose et du fructose. C’est ce qui se passe au cours de la digestion du sucre.

(ii) Ces 2 structures sont dites anomères et le carbone n°1 est un site anomérique. Elles sont en équilibre par ouverture puis fermeture du cycle au niveau de la fonction acétal (entourée en rouge sur la figure ci-contre).

(iii) « homo » signifie qu'il s'agit du même sucre répété plusieurs fois, le contraire étant « hétéro ».

(iv) Il existe un autre enchainement de D-glucose (β-1,4) qui conduit à la cellulose polymère de structure des végétaux, qui peut former des fibres.

(v) Le cultivar est une variété de plante obtenue par sélection.

(vi) Maïzena sur Wikipedia.

(vii) En effet, l’attaque commence par les extrémités non réductrices des molécules de l’amylose et de l’amylopectine. Voir sur les figures 2b et 3b les parties entourées en bleu. Pour une chaîne d'amylose, il n'y a qu'une extrémité non réductrice, alors qu'il y en a plusieurs (en raison des ramifications) pour une chaîne d'amylopectine. L’extrémité réductrice est la fonction acétal (entouré en rouge) capable de s’ouvrir pour redonner l’aldéhyde réducteur. En outre, l'amylose adopte une conformation hélicoïdale, rendant l'accès des enzymes plus difficile.

(viii) Pour en savoir plus sur l’Index Glycémique, consulter Indice Glycémique sur le site Wikipedia et L’index glycémique, c’est quoi ? sur le site France Assos Santé

(ix) Indice glycémique de diverses farines

| Farine | IG |

| Son d'avoine, son de lupin | 15 |

| Amande, noisette, cacahuète | 20 |

| Soja | 25 |

| Orge mondée | 30 |

| Lentille, coco, pois chiche | 35 |

| Sarrasin, petit épeautre, avoine, | 40 |

| Quinoa, épeautre complet, blé T150 | 45 |

| Seigle T130 | 50 |

| Blé T80 | 60 |

| Châtaigne | 65 |

| Maïs, millet | 70 |

| Riz complet | 75 |

| Blé T45, fécule de maïs | 85 |

| Riz blanc, fécule de pomme de terre | 95 |

La lettre T indiquée pour certaines farines indique le taux de cendre. Plus le T est élevé, plus la farine sera complète, plus le T est bas plus la farine de froment sera blanche et riche en amidon.

Pour aller plus loin

Des additifs pour texturer des aliments, M. Desprairies, La chimie et l’alimentation, coordonné par Minh-Thu Dinh-Audouin, Rose Agnès Jacquesy, Danièle Olivier et Paul Rigny (EDP Sciences, 2010) ISBN : 978-2-7598-0562-4, p. 83

Crédits

- Figures 1a et 1b : α-D glucose et β-D glucose, Wikipedia, domaine public

- Figures 2a et 3a : Sauget, Alix, Développement de matériaux composites fibreux hautes perfomances à matrice bio-sourcée. (Thèse, Université de Lorraine, 2014) figures complétées

- Figures 2b et 3b : Zubay, Geoffrey, Biochemistry (Addison-Wesley, 1983) ISBN 0-201-09091-0

- Illustration : F. Brénon, travail personnel