On connait la complexité des écrans sur les téléviseurs plats. Les dalles LCD sont de véritables mille-feuilles qui comptent des transistors, des polariseurs de lumière, des cristaux liquides, des filtres de couleurs et des LED pour le rétroéclairage (1). La concurrence des grandes marques, Samsung, LG, Sony… pour ne citer que les majeures, a fait progresser les définitions, HD, Full HD, UHD, 4K…, en multipliant le nombre de pixels et aussi la technologie en passant du néon aux LED puis OLED et maintenant QLED. Le résultat soutenu par le marketing nous offre des téléviseurs aux diagonales de plus en plus grandes et aux épaisseurs de plus en plus fines.

Dans cette guerre commerciale la chimie est omniprésente : les polymères cristaux liquides (1), les filtres de couleurs avec les pigments micronisés (2), les LED qui ont amélioré le rétro éclairage, les verres ITO à base d’indium, les nano-transistors (3) sans oublier les revêtements antistatiques. Mais depuis deux ans et particulièrement vues lors du salon IFA de septembre 2016, deux stratégies opposent deux grands constructeurs.

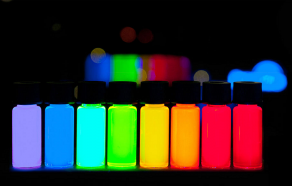

Les téléviseurs OLED utilisent des diodes électroluminescentes, encapsulées dans des résines ou déposées en gouttes sur un support (4). Ce sont des polymères (5) semi-conducteurs où alternent les simples et doubles liaisons carbone-carbone dites π conjuguées sous l’influence d’un courant elles émettent de la lumière. L’astuce des chimistes organiciens a été de varier les formulations pour obtenir des couleurs différentes de base ; Rouge, Vert, Bleu. Elles constituent directement des pixels de couleur et il n’y a plus nécessité d’avoir des filtres ni de rétroéclairage, les noirs sont profonds et les images fluides car le temps de réponse est de l’ordre de 0,1 milliseconde. La fiabilité et la longévité des OLED sont maintenant assurées mais ces téléviseurs restent un peu coûteux.

Les téléviseurs QLED utilisent des nanoparticules de semi-conducteurs, au départ CdTe ou CdSe mais aussi PbSe et ZnSe. Le savoir-faire des chimistes à partir de précurseurs organométalliques et d’un réducteur doux (6) permet d’obtenir des suspensions colloïdales et d’arrêter la croissance des particules à quelques nanomètres ou dizaine de nanomètres. Ces « quantum dots » éclairés par des LED bleues ont la propriété d’émettre par fluorescence du rouge et du vert purs en fonction de la taille de ces particules. L’espace colorimétrique est élargi, la luminosité est meilleure, les fréquences parasites sont éliminées et l’énergie nécessaire est abaissée. Les quantum dots sont fabriqués par BASF et Dow, car ils peuvent aussi servir en imagerie médicale, 3M associé à Nanosys produit des films de quantum dots pour les téléviseurs. La recherche vise à remplacer les LED bleues source de lumière des filtres à boîte quantique par une excitation électrique, chaque sous-pixel émettrait alors sa propre lumière comme une OLED (7). Cette technologie n’est pas encore prouvée.

Jean-Claude Bernier

Mars 2017

Quelques ressources pour en savoir plus :

(1) Exploser un smartphone

(2) Les multiples contributions de la chimie dans la conception des tablettes et des smartphones

(3) La chimie au cœur des (nano)transistors

(4) Les diodes électroluminescentes organiques : des sources « plates » de lumière

(5) Les polymères se réveillent pour l’électronique

(6) Des chimistes au service des nouveaux objets intelligents

(7) Les matériaux avancés moteur de l’innovation en électronique

Lancé en 2010 par l’Union des Industries Chimiques (UIC) et la Fondation de la Maison de la Chimie, The Chemical World Tour a pour but de faire découvrir l’industrie chimique et ses innovations à des étudiants.

Cette cinquième saison, dédiée à la chimie du futur, s’est achevée le 19 mars après 3 semaines de votes et une très forte mobilisation des candidats et de leurs équipes.

Mikel & Maël, remportent cette 5ème édition

Mikel (Université de Fribourg – Allemagne) et Maël (IEJ Paris), qui sont allés enquêter sur le laboratoire du futur chez BAYER arrivent en tête des votes des internautes avec 8 864 votes.

Leur motivation et leur aptitude à mobiliser leurs communautés tant sur les réseaux sociaux que sur le terrain (conférences auprès des collégiens et des étudiants et présence dans les médias…) font donc d’eux les vainqueurs du Chemical World Tour 5 !

Marie & Ilyess, des challengers méritent d’être distingués

La bataille a été serrée entre le binôme gagnant et leurs challengers, Marie (IEJ Paris) et Ilyess (BTS Pilotage de Procédés - Lycée Lavoisier de Mulhouse) qui avaient enquêté sur l’agriculture plus connectée et plus durable avec BASF.

En effet, ces derniers ont périodiquement été en tête des votes pour au final arriver à un total de 8 316 votes. Ils ont également été très actifs sur les réseaux sociaux et présents dans les médias. Voilà pourquoi il a été décidé de les récompenser également.

Vous pouvez voir l’ensemble des reportages et des vidéos de cette 5ème saison sur le site www.chemicalworldtour.fr

Un ballon de baudruche gonflé avec de l’hélium s’élève, contrairement à un ballon rempli d’air. Pourquoi donc ?

Que contiennent l’air et l’hélium ?

L’air est un mélange composé de 80 % de molécules de diazote N2 et de 20 % de molécules dioxygène O2 (1). Le gaz hélium est constitué d’atomes d’hélium.

La densité des gaz

Il faut d’abord regarder les masses molaires (2). Exprimées en gramme par mole (g.mol-1), elles valent 1 pour l’hydrogène H, 4 pour l’hélium He, 16 pour l’oxygène O et 14 pour l’azote N, soit 32 pour O2 et 28 pour N2.

Les gaz vérifient une loi très importante : des volumes égaux de gaz différents à la même température et à la même pression contiennent le même nombre d’atomes ou de molécules (3) (mais n’ont pas la même masse).

Si on gonfle un ballon de baudruche standard de 28 cm de diamètre il contient environ 10 litres de gaz. Ainsi il y a le même nombre de molécules dans 10 litres d’air que d’atomes dans 10 litres d’hélium.

Concrètement, dans chacun de ces volumes, il y a 0,446 moles de gaz, à 0°C (273 K) et à la pression atmosphérique (1013 mbar). Pour l’air cela donne la répartition suivante : 0,357 moles de diazote et 0,089 moles de dioxygène (en utilisant la composition de l’air de 80 % de molécules de diazote N2 et 20 % de molécules dioxygène O2).

Compte tenu des masses molaires, 10 litres d’hélium ont donc une masse de 1,78 g et 10 litres d’air 12,9 g. 10 litres d’air sont ainsi 7,2 fois plus lourds que 10 litres d’hélium.

L’air est donc 7,2 fois plus dense que l’hélium.

La poussée d’Archimède

Un petit rappel : nous avons tous remarqué qu’un bateau flotte dans l’eau. Cela est dû à une force qui soulève le bateau et qui l’empêche de couler. Cette force s’appelle la poussée d’Archimède, qui existe dans l’eau, mais aussi dans l’air et pour tout fluide. La force qui fait tomber est le poids. Il est proportionnel à la densité du corps, à son volume et à l’accélération de la pesanteur.

La poussée d’Archimède, elle, est proportionnelle à la densité de l’eau, au volume immergé du corps, et à l’accélération de la pesanteur. On dit qu’elle est égale au poids du volume d’eau déplacé, mais elle est dirigée vers le haut.

Reprenons les ballons de baudruche de 10 L, contenant soit 1,78 g d’hélium, soit 12,9 g d’air.

C’est ici l’air extérieur qui exerce une poussée d’Archimède sur les ballons. Comme ils sont totalement immergés dans l’air et que leurs volumes sont identiques, la poussée d’Archimède qui les soulève est la même.

Le ballon contenant l’air subit une force d’Archimède égale au poids de l’air enfermé dans le ballon, alors il reste en suspension. Comme l’hélium est 7,2 fois moins dense que l’air, son poids est 7,2 fois plus faible que la poussée d’Archimède et le ballon s’élève.

En toute rigueur le ballon de baudruche a une masse d’environ 2 g. Donc le ballon rempli d’air tombe. L’ascension du ballon d’hélium est par contre peu affectée par ce poids supplémentaire.

Jusqu’à quelle altitude le ballon gonflé à l’hélium peut-il monter ?

Le calcul n’est pas facile, car il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Avec l’altitude la pression de l’air et la température diminuent. Par exemple à 3000 m d’altitude la pression ne vaut plus que 701 mBar et la température -20 °C (253 K). Mais la densité de l’air diminue aussi donc il en est de même de la poussée d’Archimède.

Un calcul permet de montrer que le ballon peut atteindre 3000 m en 2 à 3 heures. Mais ceci reste théorique car le latex de la baudruche est perméable aux gaz légers. Ainsi un ballon gonflé à l’hélium se dégonfle en 10 à 12 heures et retombe donc à terre. Et n’oublions pas le vent qui peut perturber l’ascension !

Jean-Claude Bernier et Françoise Brénon

(1) En toute rigueur, l’air contient 78,08 % de N2, 20,95 % de O2 et moins de 1 % d'autres gaz.

(2) La masse molaire est la masse d’une mole. Mais qu’est-ce qu’une mole ? Les atomes ou les molécules étant infiniment petits et légers, nous nous ramenons à notre échelle en nous intéressant un très très grand nombre de ces atomes ou molécules. 1 mole contient environ 602 000 000 000 000 000 000 000 = 6,02 1023 atomes ou molécules.

(3) Il s’agit d’une loi fondamentale appelée loi des gaz parfaits. Elle s’exprime par la relation : pV = nRT où p est la pression qui s’exerce sur le gaz, V le volume qu’il occupe, T la température et n la quantité de matière exprimée en mole. R est la constante des gaz parfaits.

La 19e édition de la Semaine du Cerveau a lieu du 13 au 19 mars 2017. Chercheurs du CNRS, de l’INSERM et des universités partent à la rencontre du public dans plus de 30 villes où sont proposés conférences, expositions et ateliers. C’est pour tous l’occasion de découvrir le fonctionnement de notre cerveau et aussi les avancées scientifiques dans les domaines de l’exploration et des soins de cet organe si précieux. C’est la Société des Neurosciences avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche avec plusieurs autres acteurs de la recherche comme le CNRS, l’INSERM et plusieurs CHU qui organisent ces manifestations : http ://vww.semaineducerveau.fr.

La Maison de la chimie avait déjà en novembre 2014 lors du colloque « Chimie et cerveau » (1) fait appel aux meilleurs spécialistes des neurosciences et de la cognition pour présenter les derniers résultats sur l’exploration du cerveau, les pathologies cérébrales et l’apport de la chimie en neuropharmacologie, résultats que vous pouvez retrouver sur mediachimie.org.

Par exemple, vous pouvez voir comment les synapses et leurs réseaux font fonctionner le cerveau chez les mammifères et chez l’homme (2), l’exploration de ces réseaux à l’aide de molécules photo-activables (3) et comment les progrès en imagerie cérébrale peuvent être fondamentaux pour comprendre les mécanismes complexes du fonctionnement du cerveau (4).

Mais ce sont aussi les dommages causés par les maladies dégénératives cérébrales qui sont exposés ainsi que l’approche par diagnostic de la perte de mémoire et des maladies d’Alzheimer ou de Parkinson (5). C’est la compréhension des mécanismes moléculaires jusque dans les cellules qui permet de proposer de nouvelles thérapeutiques. L’affinement des diagnostics, le choix des cibles, ajoutés à l’étude des causes génétiques ou autres permettent d’avancer dans les traitements (6). L’effet des drogues, l’étude des addictions, la dépression sont témoins des dysfonctionnements cérébraux (7). De nouvelles stratégies thérapeutiques, basées sur une meilleure connaissance du mécanisme d’action sur les récepteurs, et l’approche de la chimie du cerveau vont permettre de proposer dans l’avenir de nouveaux médicaments pour traiter les maladies du cerveau (8).

Ne sont pas oubliées les fantastiques propriétés du cerveau de l’homme capable par la pensée seule de commander des ordinateurs (9) et d’être moteur dans les sports extrêmes pour que les sportifs dépassent leurs propres records (10).

Jean-Claude Bernier

Mars 2017

Quelques ressources pour en savoir plus :

(1) Colloque Chimie et cerveau (12 novembre 2014)

(2) Les enjeux de la chimie dans la connaissance du cerveau et les espoirs pour demain

(3) Imagerie moléculaire de la synapse

(4) Imagerie fonctionnelle du cerveau

(5) Maladie d’Alzheimer et cibles thérapeutiques : état de l’art

(6) Vieillissement cérébral ou maladie dégénérative

(7) La dépression et ses traitements

(8) La neuropharmacologie un triomphe de l’exploration du cerveau, un échec à dépasser dans la création de thérapeutiques innovantes

(9) Commander par la pensée avec les interfaces cerveau–ordinateur

(10) Sport et cerveau

Chemical World Tour 5 : les vidéos des 5 reportages sont en ligne. Découvrez-les et votez avant le 19 mars !

http://www.chemicalworldtour.fr/

Léa & Benoît

« La chimie dessine l’impression 3D » chez ARKEMA

L'impression 3D ne serait rien sans la chimie qui offre des solutions toujours plus innovantes pour optimiser les modes de production et faciliter le travail des bureaux d'études, des architectes et des designers. C’est une véritable révolution industrielle. Léa (IEJ Paris) et Benoit (ENSCBP - Bordeaux) vous expliquent comment !

Marie & Ilyess

« Vers une agriculture plus connectée et plus durable » chez BASF

L’agriculteur connecté, relié à des satellites et des drones grâce à son smartphone, ça existe. En s’appuyant sur les nouvelles technologies, l’industrie de la chimie développe des services pour une agriculture durable ! Suivez Marie (IEJ Paris) et Ilyess (BTS Pilotage de Procédés - Lycée Lavoisier de Mulhouse) !

Mikel & Maël

« Le laboratoire du futur » chez BAYER

"Le futur de la chimie c'est maintenant", embarquez avec Mikel (Université de Fribourg – Allemagne) et Maël (IEJ Paris) pour découvrir le centre de recherche et de développement du futur : ses laboratoires, ses robots et ses chercheurs interconnectés !

Elodie & Thomas

«Quand innovation rime avec micro réaction » chez CHIMEX

Elodie (Centrale Marseille) et Thomas (IEJ Paris) s'intéressent à la micro réaction, un procédé révolutionnaire, plus sobre, plus performant, plus sûr qui est au coeur de la chimie du futur.

Julie & Arthur

« L’usine du futur valorisera son CO2 » chez SOLVAY

Capturer le CO2 d’un site industriel pour faire rouler des voitures, la chimie invente le carburant de demain ! Arthur (IEJ Paris) et Julie (IUT Créteil-Vitry) vous disent tout !

Les media ont récemment relayé l'information du décès de 5 patients, 3 à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, 1 à l’Institut Curie à Paris et 1 à Rennes, suite à un traitement anticancéreux utilisant comme médicament un générique du Taxotère, le docétaxel. Ce type de traitement est bien connu pour son efficacité dans le cas de certains cancers chimio-résistants et en particulier pour ses propriétés qui permettent d’éviter la prolifération des métastases et récidives.

La presse audiovisuelle radio et télévision publique, dans un premier temps, a donné une information incomplète sur le Taxotère en omettant de dire qu’il s’agissait plutôt d’un traitement qui utilisait un de ses génériques, le docétaxel.

Rappelons d’abord que le Taxotère a été découvert, comme la Navelbine (1) un autre antitumoral, par l’équipe de Pr. Pierre Potier au laboratoire ICSN du CNRS à Gif-sur-Yvette (2). Extraite au départ des aiguilles d’if, la molécule améliorée chimiquement montrait une activité remarquable comme agent d’anti-polymérisation de la tubuline, étape essentielle dans la multiplication des cellules cancéreuses (3). Synthétisée en 1989 puis développée industriellement avec Rhône-Poulenc Rorer (maintenant Sanofi), la molécule (4) a été mise sur le marché en 1995 et a amélioré la vie, voire guéri, des millions de malades atteints du cancer du sein, de la prostate ou des poumons dans le monde entier durant près de 15 ans (5).

Lorsque le brevet est tombé dans le domaine public, de nombreux laboratoires se sont mis à copier la molécule princeps et à produire des génériques depuis de nombreuses années. Le médicament Taxotère originel produit par Sanofi-Aventis représente actuellement moins de 5% du marché, alors que le générique docétaxel commercialisé par Accord et fabriqué par le laboratoire Indien Intas Pharmaceuticals représente à peu près la moitié du marché. Il a remporté en France l’appel d’offres public pour les centres anticancéreux français.

Dès le mois d’août 2016, plusieurs cancérologues avaient signalé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) une fréquence d’effets indésirables plus élevée que la moyenne et des médecins de Gustave Roussy avaient par ailleurs alerté l’agence de certains décès, suite à un choc septique après administration du docétaxel.

L’ANSM et le Ministère des Affaires sociales et de la Santé confirment qu’une enquête de pharmacovigilance est en cours sur ce générique et les premières conclusions sont attendues pour la fin du mois de mars.

Il faudrait savoir que le concept de génériques a pour l’essentiel contribué à :

- a) démocratiser des traitements coûteux ;

- b) diminuer le coût thérapeutique global en particulier pour la Sécurité Sociale ;

- c) obliger l’Industrie pharmaceutique à orienter ses dépenses de Recherche et Développement vers l’innovation apportant un réel avantage en termes de santé et d’équilibre socio-économique.

La contrepartie peut être :

- a) un prix « exorbitant » de nouvelles thérapeutiques imposé par l’industrie pharmaceutique, eu égard aux investissements exigés, pendant que les autorités de tutelle ne font que simplement déplorer les faits ;

- b) une menace certaine pour avoir légué la responsabilité industrielle de production de principes actifs à des entreprises qui ne possédaient pas nécessairement le savoir-faire ;

- c) une mondialisation peu contrôlée du fait des contraintes légales, des exigences réglementaires et de responsabilités civiles, voire juridiques, différentes d’un pays à l’autre.

Il faut savoir qu’un générique repose sur au moins trois règles infranchissables.

- Le principe actif doit être identique à la molécule originelle avec un taux d’impuretés répertorié, identifié et qualifié. Ceci relève de l’art d’une production robuste accompagnée de moyens analytiques les plus sensibles.

- Le principe actif dans sa formulation finalisé doit présenter une bioéquivalence parfaite et identique à celle du produit originel.

- (Bioéquivalence : l’organisme humain doit être exposé au médicament aux mêmes concentrations durant le même temps)

- Les lots finaux doivent être empaquetés dans une procédure assurant une robustesse du procédé et une stérilisation incontestée.

Le moindre sur- ou sous-dosage dû à une bioéquivalence non respectée ou la moindre contamination des lots peut engendrer des complications sévères, voire conduire à la mort dans le cas des patients affaiblis ou immunodéprimés, comme c’est le cas des personnes souffrant d’un cancer. Un contrôle de qualité stricte et sans faille à la fois du procédé de synthèse, du produit fini, comme des installations de production et d’empaquetage, s’impose en permanence (6). S’assurer du bon suivi avec des entreprises mondialisées sous des régimes légaux de contraintes réglementaires comme de responsabilités civile et juridique différentes relève d’un défi difficile à surmonter.

Pour le responsable de la filiale française Accord (Intas Pharmaceuticals), «… tous les médicaments ont des effets indésirables, il n’y a rien de particulier, il n’y a pas de problème… », ce à quoi répondent les oncologues : « Quand un médicament administré pour son activité devient toxique et provoque un décès c’est catastrophique ». Pour l’heure, l’ANSM et le Ministère signalent qu’un autre médicament, le paclitaxel qui contient une molécule aussi de la famille des taxanes, peut servir d’alternative, et l’ANSM n’a émis qu’une recommandation d'éviction temporaire le 17/02/2017.

En conclusion on peut regretter que les malades comme leur environnement soient mis au courant plus de six mois après les premiers signalements. On peut aussi regretter que l’image des génériques soit ternie par ces accidents mortels alors que la politique du Ministère est de diminuer les coûts de solutions thérapeutiques et de médicaments appliqués dans la santé. Enfin on ne peut que constater qu’il n’y a presque plus de laboratoires de synthèse chimique en France capables de produire industriellement des molécules et princeps. Si on a dit souvent que la Chine était l’atelier du monde, l’Inde ne devient-elle pas le laboratoire du monde ?

J.-C. Bernier et C. Agouridas

Février 2017

1- Un exemple de médicament extrait d’une substance naturelle : la pervenche de Madagascar

2- Produit du jour SCF taxol /taxotère

3- La nature au labo : la phytochimie (vidéo, 9:08)

4- Un arbre à l’origine d’un anticancéreux

5- La nature pour inspirer le chimiste : substances naturelles, phytochimie et chimie médicinale

6- De la conception du médicament à son développement : l’indispensable chimie

Vous vous êtes parfois demandés pourquoi et comment vos cheveux frisaient sous la pluie ou chez le coiffeur ? Voyons si la chimie peut répondre à vos questions.

La structure du cheveu

On distingue trois parties dans le cheveu :

- la cuticule, partie externe qui ressemble à une surface d’écailles comme des tuiles imperméables qui protègent la tige du cheveu ;

- le cortex, formé de kératine sous forme de fibrilles d’environ 0,2 μm qui donnent au cheveu son élasticité et sa force (une mèche de 200 cheveux peut supporter la traction d’une masse de 10 à 20 kg) ;

- la région médullaire, partie creuse au centre de la tige du cheveu.

La kératine

La kératine est une protéine constituée d’acides aminés différents (1) reliés entre eux par une liaison dite peptidique ou amide (2). Cela crée des chaines polypeptidiques. Celles de la kératine du cheveu présentent une disposition spatiale particulière en hélices appelées α (3), qui s’associent entre elles et s’entrelacent. Cette cohésion est principalement due à des liaisons hydrogène (liaison H) entre les atomes H portés par les atomes d’azote et les atomes d’oxygène portés par les groupes carboxyles (4). Certaines parties des chaines présentent aussi des interactions électrostatiques entre les groupes carboxylates (R-COO-) chargés négativement et les dérivés aminés (R’-NH3+) chargés positivement. Ces interactions confèrent sa résistance à la kératine. Elles peuvent se rompre et se refaire réversiblement, permettant un « façonnage » du cheveu !

Parmi les acides aminés présents, la cystéine (5) qui possède une fonction thiol (SH), joue un rôle particulier. Des ponts disulfures (S-S) peuvent s’établir entre deux atomes de soufre de chaines différentes. Ces ponts disulfures résistent bien à l’étirement et contribuent à l’élasticité du cheveu.

Lissage et mise en plis

Modifier la frisure ou le lissage des cheveux, c’est modifier les liaisons entre les chaînes polypeptidiques. L’eau par exemple brise les liaisons H ; les atomes H de la kératine ont alors tendance à se lier plus facilement avec les atomes O de l’eau H2O (6). Le cheveu mouillé peut se distendre, être déformé ou lissé plus facilement. Il y a un glissement et un étirement provisoire des chaînes de kératine. En le séchant des liaisons H et des interactions électrostatiques se reforment à d’autres endroits. Le cheveu pourra garder sa nouvelle forme un certain temps.

Utiliser une laque ou un spray permet, en recouvrant d’une fine couche les cheveux, de les maintenir en forme et éviter que la pluie vienne friser la chevelure lissée ou détendre la mise en plis !

Provoquer une frisure « permanente »

Les cheveux vont subir deux types d’actions.

La première action consiste à casser les ponts S-S par une réduction en milieu basique. Les chaines polypeptidiques sont alors relâchées. Les cheveux peuvent être enroulés à volonté, étirés et lissés. Les atomes de soufre des différentes chaines se retrouvent alors dans une nouvelle disposition.

La deuxième réaction va consister en une oxydation permettant de créer de nouveaux ponts disulfures fixant ainsi la nouvelle frisure ou le lissage recherchés.

Les shampoings, après-shampoings, démêlants et autres produits capillaires ont des formulations très complexes pour améliorer entre autre la souplesse, le démêlage et la brillance. Leurs actions consistent toujours à modifier les interactions des chaines polypeptidiques de la kératine entre elles.

Françoise Brénon

(1) Un acide aminé a pour formule générale R CH(NH2) COOH

(2) La liaison peptidique ou amide présente l’enchaînement suivant d’atomes : .png)

(3) La laine est également constituée de kératine α. Il existe une autre forme spatiale de la kératine dite en hélice β, que l’on rencontre dans la soie.

(4) Schéma de la liaison H symbolisée par le pointillé

(5) La cystéine contient un atome de soufre en plus des fonctions amine et acide carboxylique HS-CH2CH(NH2)-COOH

(6) Schéma de la liaison H entre l’eau et le groupe amine :

Les entreprises de la chimie et des sciences de la nature et de la vie emploient plus de 200 000 chimistes et il y en a environ 300 000 autres dans diverses industries allant de l’automobile à la pharmacie en passant par les cosmétiques et la métallurgie. C’est dire que plus de 20 000 embauches de chimistes par an sont nécessaires pour les entreprises industrielles. De plus en plus, ce sont les techniciens, agents de maîtrises et ingénieurs ou cadres qui représentent près des 2/3 des embauches. D’où l’importance pour les jeunes et leurs parents de découvrir et être informés sur ces métiers et carrières scientifiques au :

Village de la chimie et des sciences de la nature et de la vie

Les 24 et 25 février 2017 au Parc Floral de Vincennes

http://www.villagedelachimie.org

L’édition 2017 du village de la chimie et des sciences de la nature et de la vie est particulièrement riche cette année ; elle met à disposition des jeunes, de leurs professeurs et de leurs parents :

- Un pôle « entreprises » où une cinquantaine d’entreprises industrielles et établissements présentent leur activité et leurs besoins en compétences de chimistes, avec des salariés qui parleront de leurs métiers.

- Un pôle « orientation » avec la présence de l’ONISEP, de l’observatoire de la branche chimie et de Mediachimie.org, première médiathèque sur la chimie, ses innovations et ses métiers, balisant les métiers de l’opérateur à l’ingénieur en passant par le commercial.

- Un pôle « formation » où seront présents une trentaine d’établissements de formation aux métiers de chimistes situés en Ile-de-France. Toutes les informations sur les parcours conduisant aux métiers de la Chimie et des sciences de la nature et de la vie seront disponibles ; CAP, BEP, Bac Pro, Bac Techno, BTS, DUT, Licences pro, écoles d’ingénieurs, sans oublier l’apprentissage, avec des interlocuteurs performants.

- Un pôle « insertion professionnelle » disposant de stands où des ingénieurs et des responsables des ressources humaines vous conseilleront sur l’écriture des CV et pourront vous préparer à un entretien d’embauche.

- Enfin des stands de démonstration et d’expériences en « live » pour montrer l’apport de la chimie à votre vie quotidienne.

Venir les 24 et 25 février à Vincennes, c’est découvrir les métiers et les formations. C’est s’orienter en écoutant les témoignages des professionnels et voir les secteurs d’activité qui embauchent. C’est s’insérer dans la vie professionnelle en rédigeant un beau CV et en connaissant les fautes à ne pas faire lors d’un entretien d’embauche. C’est aussi trouver la possibilité de votre stage ou futur emploi.

Tout un cycle de conférences le 24 et le 25 février vous ouvrira de nouveaux horizons sur la chimie dans la police scientifique, sur les parcours de chimistes expérimentés, sur le biomimétisme… Le 25 février, en complément aux conférences, une table ronde sur les Métiers et Filières de Formation et quatre ateliers vous permettront d’échanger sur ce qu’attendent les recruteurs, le métier de chercheur, l’entretien d’embauche, la création d’entreprise.

Vous avez la possibilité au village de la chimie et des sciences de la nature et de la vie, le 24 et 25 février de choisir votre voie pour connaître et réussir une vie professionnelle intéressante et connaître les évolutions des métiers du futur, ne laissez pas passer votre chance !

Jean-Claude Bernier

Février 2017

Alors c’est fait ! Armel le Cléac’h, skipper de Banque Populaire VIII, après sa 2e place en 2013 remporte la version 2016-2017 du Vendée Globe. Après 74 jours de mer et 45 000 km en milieu marin (1), il pulvérise le record de François Gabart, le premier à être descendu en dessous des 80 jours (78 jours).

Sur les 29 monocoques qui ont pris le départ le 6 novembre 2016, 7 étaient de la nouvelle génération, pourvus de « foils », ces appendices en forme de moustaches qui dépassent du haut de la coque quand ils sont relevés. Six de ces bateaux de la classe 60 pieds IMOCA ont été conçu par le cabinet d’architecture navale de G. Verdier en collaboration avec le cabinet VPLP. Sur le papier ces monocoques se ressemblaient beaucoup : mêmes tailles, mâts à peu près de même hauteur, coque et quille standardisées grâce à la chimie des composites et à la maîtrise des alliages métalliques. Seul le poids de l’ordre de 3 tonnes pouvait différencier ces coursiers de la mer :

- la coque est presque entièrement en matériau composite carbone, obtenu par moulage de couches de fibres de carbone pré-imprégnées de polyester (2) (3) ;

- la quille comporte à sa base un bulbe de forme aérodynamique en métal lourd, relié à la coque par un voile de quille de plusieurs mètres en acier ou en titane forgé en lame de couteau en tôle ployée ou soudée (4) ou encore en fibres de carbone (5) ;

- les voiles sont tissées en fibres artificielles comme le Kevlar (6) ou le polyéthylène téréphtalate (PET) ou même encore en fibres de carbone, tissées sur mesure en fonction de la modélisation des forces appliquées sur le mât (7).

Mais ce qui fait l’originalité de cette nouvelle génération ce sont les « foils »qui de part et d’autre de la coque remplacent la dérive. Leur forme donne un appui latéral et avec la vitesse, ils déjaugent le navire. Une fois acquise une vitesse de 13 à 17 noeuds, le foil accroche et toute augmentation de la vitesse du vent se traduit en vitesse pure. Leur action soulage la coque qui se lève doucement pour réduire la trainée et surtout diminue la gîte afin de porter plus de voile et d’augmenter la vitesse.

Les foils, après modélisation et essais, ont été fabriqués par une entreprise bretonne du Morbihan. Ils sont en fibres de carbone entremêlées en 3D, technique dérivée de l’aéronautique et de la fabrication des aubes des réacteurs, conçues pour éviter le délaminage du composite lors d’une collision avec un oiseau. Dans le cas des foils, il n’y a pas de garantie de casse en cas de collision en pleine vitesse avec un cétacé ou un « ofni » (objet flottant non identifié). C’est la prise de risque de ces navigateurs aventuriers qui ne cessent de faire avancer la technologie marine.

Jean-Claude Bernier

Janvier 2017

Quelques ressources pour en savoir plus :

(1) Les grandes questions en sciences chimiques de l’environnement marin

(2) Les matériaux composites dans le sport

(3) Les polymères ce qu’il faut savoir (vidéo, 4:25)

(4) Chimie et construction navale

(5) Les composites carbone/carbone

(6) La grande aventure des polyamides

(7) Le textile, un matériau multifonctionnel